中文

中文

在中國的批發市場和商品展覽會上提到「唐納德·特朗普」(Donald Trump,川普)的名字,人們往往會報以一聲嗤笑。

這位美國總統及其高達145%的關稅政策,並未讓多數中國商人感到畏懼。

相反,這些舉措反而激起了中國網路上的民族主義浪潮,大量惡搞影片和「網路迷因」瘋傳開來,影片中甚至出現人工智能(AI)生成的特朗普、副總統萬斯(JD Vance)、以及科技界富豪馬斯克(Elon Musk),三人被惡搞為鞋廠和iPhone組裝線上的工人。

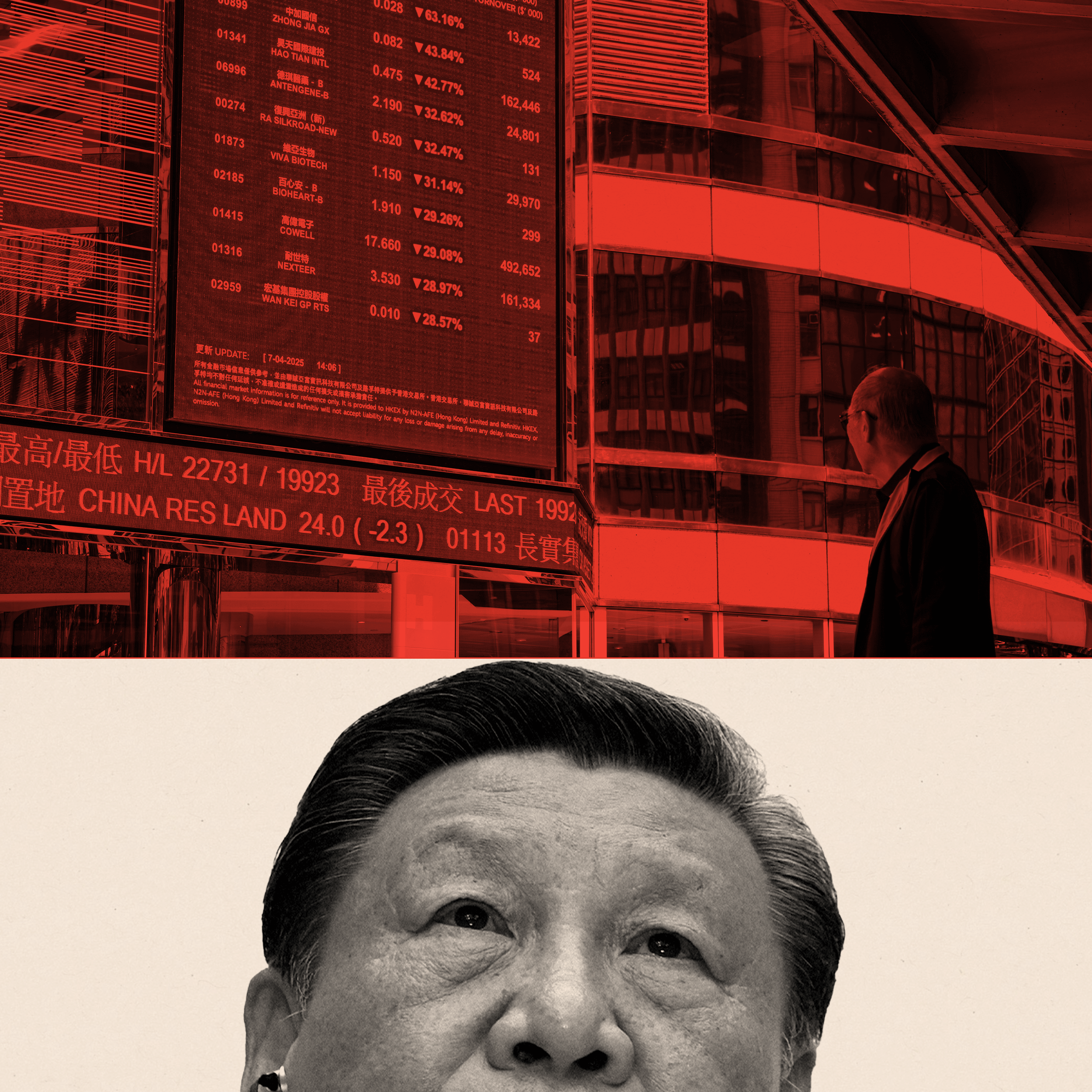

中國並未表現出一個面臨經濟重創風險的國家該有的樣子。國家主席習近平也明確表態,北京不會退讓。

他在本月表示:「70多年來,中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥,從不靠誰的恩賜,更不畏懼任何無理打壓。」

他的底氣,部分來自中國如今對美國出口的依賴已遠不如十年前。但事實是,特朗普的極限施壓與加徵關稅,正好戳中了中國本身經濟困境的痛點。房地產泡沫破裂、就業不穩、人口老化,導致民眾消費遠低於政府預期。

習近平自2012年上台以來提出讓中國實現「偉大復興」的夢想,如今正面臨嚴峻考驗,而這些挑戰不只來自美國關稅。真正的問題是,特朗普的關稅政策是否會打擊習近平的經濟願景,還是他能化危機為轉機?

中國擁有14億人口,理論上具備龐大內需市場。但現實是,民眾在經濟前景不明的情況下,並不願意消費。

這一困境的根源不是貿易戰,而是房地產市場的崩潰。許多家庭將畢生積蓄投入房產,結果這五年來房價一路下跌。

即使房地產市場已經崩盤,房地產開發商仍持續興建新樓。有一種說法是,全中國人口都住進去,也無法填滿全國空置的公寓。

中國國家統計局前副局長賀鏗在兩年前承認,最「極端的估計」是目前全國的空屋數量多到足以容納30億人居住。

走訪中國各地,可以看到滿地都是爛尾樓——一排排未完工的水泥建築空殼,被戲稱為「鬼城」。有些樓盤則已外觀完工、園區綠化、窗簾懸掛,乍看之下彷彿即將迎來住戶;但到了晚上,窗戶一片漆黑,就知道這些單位根本沒有人入住。供需失衡,市場根本沒有足夠買家消化這些房產。

五年前,中國政府曾出手限制房企融資,但房價已重挫,民眾信心也遭到打擊。根據路透社今年2月的調查,分析師預測今年房價仍將下跌2.5%。

不只是房價讓中產階層憂心。

他們也擔心政府是否能保證他們的養老金。未來十年內,約3億名年齡在50到60歲的中國人將從職場退休。根據中國社會科學院2019年的預測,政府的養老金基金最快可能在2035年就會耗盡。

年輕一代的就業問題也日益嚴重。根據2023年8月公布的官方數據,中國城市地區16到24歲的年輕人中,超過五分之一處於失業狀態。此後,政府再也沒有公布青年失業率。

中國無法簡單切換開關,從出口轉向內需。

中國人民大學的聶輝華教授指出:「在當前經濟下行壓力下,短期內內需不太可能實質擴張……以內需替代出口,還需要時間。」

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊教授則表示:「中國對與特朗普政府的談判並不抱持太高期望……真正的重點是調整國內政策,例如刺激內需。」

為了振興經濟,政府撥出巨資,用於育兒補助、提高薪金與有薪假期,並設立總額410億美元的補貼計畫,對消費電子產品和電動車提供購物折扣。然而,復旦大學經濟學院院長張軍教授指出,這些措施「無法長期持續」。

他說:「我們需要建立長效機制……要提高民眾的可支配收入。」

對習近平而言,這是當務之急。他當年提出的「共同富裕」願景,至今尚未實現。

習近平也很清楚,年輕一代對未來感到迷惘和憂慮,這可能對共產黨構成更深層的挑戰:包括抗議甚至社會動盪。

根據「自由之家」的「異言網」的報告,因經濟問題引發的抗議在近幾個月明顯增加。

這些抗議全都被迅速壓制,並在社交媒體上遭到封鎖,因此目前對習近平而言尚未構成實質威脅。

2012年,習近平曾說:「國家好、民族好,大家才會好。」

當年中國經濟勢如破竹,如今前景卻變得不確定。

過去十年,中國在電子消費品、電池、電動車和人工智慧領域取得長足進展,朝向高端製造轉型。

中國已開始挑戰美國在科技領域的主導地位,包括推出聊天機器人「深度求索」(DeepSeek)、以及由比亞迪(BYD)在去年超越特斯拉,成為全球最大電動車製造商。

但特朗普的關稅政策可能打亂這些進展。

例如,對中國銷售高階晶片的限制措施,最近再針對英偉達(Nvidia,又稱輝達)進一步收緊出口限制,目的就是要壓制習近平的科技雄心。

儘管如此,習近平知道中國製造業擁有數十年累積下來的優勢,美國企業很難在其他地方找到相同的基礎設施與熟練勞工。

習近平正試圖將這場危機轉化為進一步改革的契機,同時開拓更多海外市場。

張軍教授指出:「短期內,一些中國出口商會受到較大影響,但他們會主動尋找新市場、調整出口方向,想辦法渡過難關。現在大家都在觀望、尋找新客戶。」

特朗普第一任期就已促使中國尋求美國以外的買家。中國加強與東南亞、拉丁美洲和非洲的貿易連結,「一帶一路」倡議也鞏固了與「全球南方」(Global South)國家的關係。

中國的多元化策略正在產生效益。根據洛伊研究所(Lowy Institute)的數據,如今有超過145個國家與中國的貿易額超過與美國的貿易額;而在2001年時,這樣的國家僅有30個。

隨著特朗普對盟友與對手皆採強硬立場,有觀點認為,習近平有機會顛覆由美國主導的世界秩序,塑造中國為一個穩定且可靠的全球貿易夥伴與領導者。

特朗普宣布新一輪關稅措施後,習近平的首次出訪選擇了東南亞,顯示他意識到鄰國對局勢可能產生的焦慮。

目前,中國約有四分之一的出口商品已透過越南、柬埔寨等國製造或轉運。

美國的舉措也為習近平提供了機會,讓他正面地塑造中國在世界的角色。

張軍教授說:「特朗普的施壓式關稅政策,反而成為中國展開外交攻勢的契機。」

不過,中國也需謹慎行事。部分國家擔憂,中國原本輸往美國的商品可能湧入他們的市場,造成衝擊。

2016年特朗普加徵關稅後,一大批原本要出口到美國的中國廉價商品湧入東南亞市場,對當地製造業造成打擊。

聶輝華教授表示:「中國約有兩成出口商品銷往美國,若這些商品集中流入某個區域市場或國家,恐引發傾銷與惡性競爭,進而導致新的貿易摩擦。」

習近平要把自己塑造成全球自由貿易的仲裁者,面臨一些障礙。

近年來,中國對其他國家施加了貿易限制。

2020年,澳洲政府呼籲針對新冠疫情的源頭與早期應對方式進行國際調查,北京認為這是針對中國的政治操作,隨即對澳洲葡萄酒、大麥徵收關稅,對一些牛肉與木材祭出檢疫措施,並禁止進口煤炭、棉花和龍蝦。部分澳洲商品對中國出口甚至跌至零。

澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)上月初表示,面對美中貿易戰升溫,澳洲不會「與中國攜手」。

中國過去的行為可能限制習近平當前的外交拓展,許多國家也不願在北京與華盛頓之間選邊站。

儘管挑戰重重,習近平押注中國比美國更能承受經濟痛楚,堅持到最後。

目前看來,特朗普似乎先退了一步。上週他暗示,自己對中方商品徵收的關稅「可能會大幅下調,但不會歸零」。

中國社交媒體立即熱烈反應。「特朗普認慫了」登上微博熱搜。

即便未來雙方展開談判,中國仍將持續其長期戰略方向。

上一次貿易戰迫使中國把出口市場多元化,從美國轉向「全球南方」等其他市場。

這一次,則讓中國重新審視自身體質,未來能否解決這些問題,端視北京的決策,而非華盛頓的舉措。

本頁頂端的圖片來源:Getty Images

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

12/05/2025 05:00PM

12/05/2025 05:00PM

12/05/2025 05:00PM