中文

中文

從阿茲海默症(Alzheimer’s,又稱失智症、老人痴呆症)到癌症,耳垢中蘊含著大量與健康相關的重要線索。如今,科學家正分析耳垢的化學成分,希望找到新的疾病診斷方法。

耳垢呈橙色且黏稠,通常不是人們在日常談話中願意提起的話題。然而,科學家越來越關注這種物質,希望藉此了解癌症、心臟病及第二型糖尿病等代謝性疾病的線索。

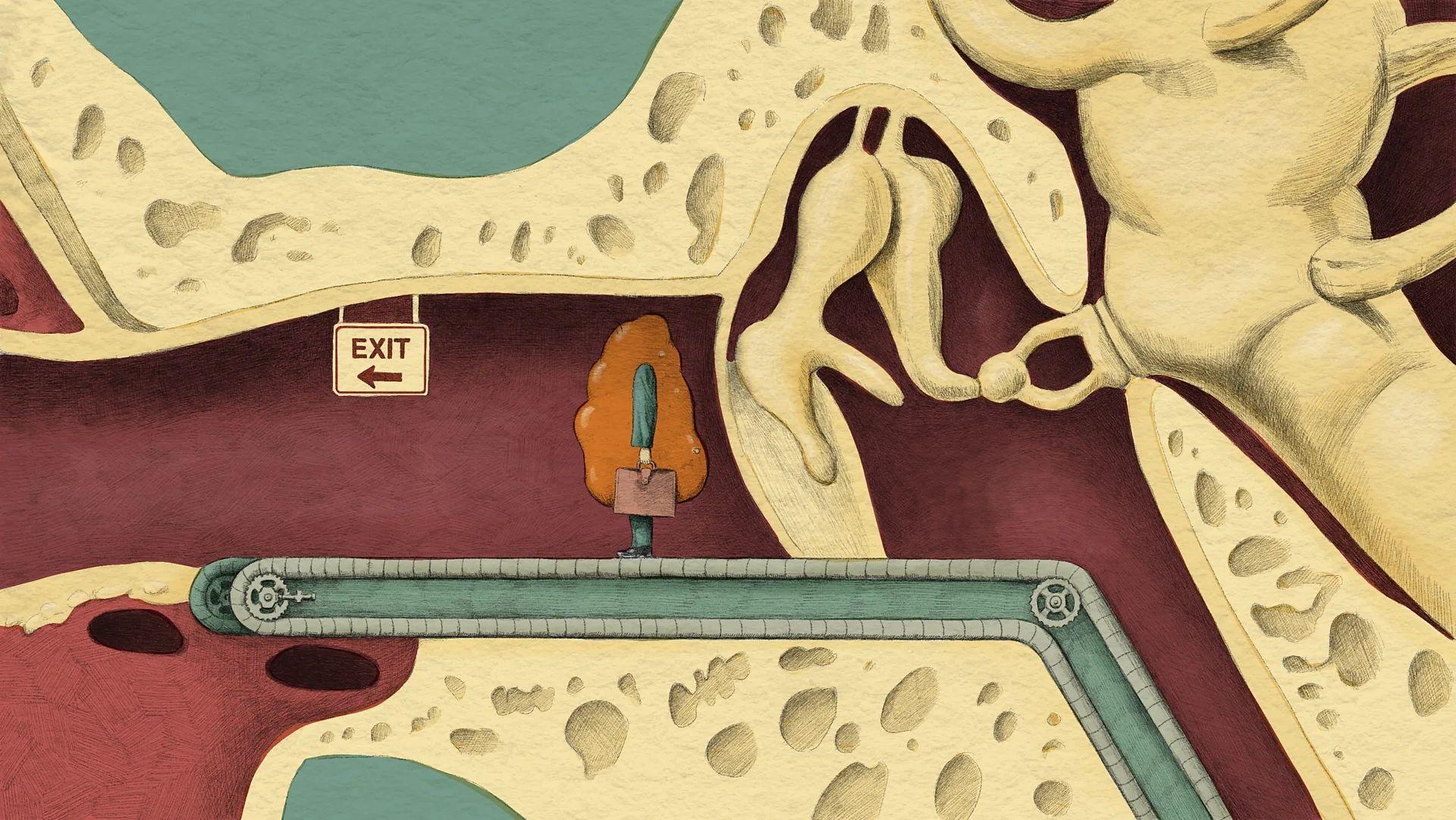

耳垢的學名是耵聹(cerumen),是外耳道中耵聹腺與皮脂腺分泌物的混合物。這些分泌物會與耳毛、脫落的皮膚細胞及其他身體碎屑混合,形成我們熟悉且常常忽略的蠟狀物質。

耳垢一旦形成,就會透過類似輸送帶的機制向耳外移動,過程中攜帶著皮膚細胞,每天約移動0.05毫米。

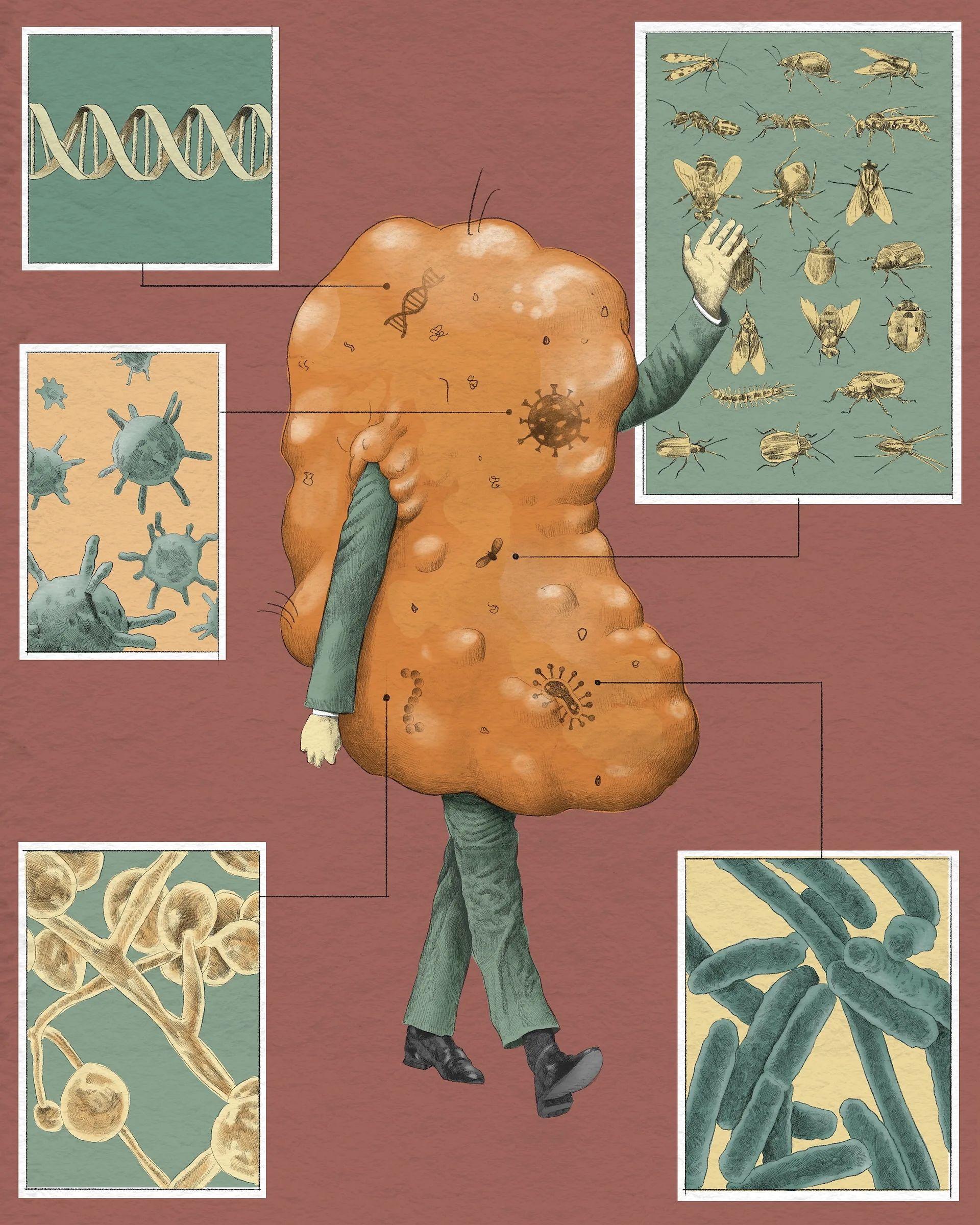

耳垢的主要功能尚有爭議,但普遍認為它能保持耳道清潔與潤滑,同時有效攔截細菌、真菌及昆蟲等外來物,防止它們侵入身體。儘管耳垢外觀不討喜,因此長期被科學界忽略。

這種情況正逐漸改變,一連串令人驚訝的科學發現讓耳垢重新受到關注。首先,耳垢能透露大量個體資訊,從瑣事到重要健康狀況皆然。

例如,大多數歐洲裔及非洲裔人士擁有黃色或橙色、黏稠的濕性耳垢;而約95%的東亞人則是灰色且乾燥的乾性耳垢。影響耳垢乾濕的基因是ABCC11,這個基因也決定了腋下是否會產生體味。大約2%的人——多為乾性耳垢者——擁有讓腋下無異味的基因變異。

不過,耳垢最具潛力的價值在於,它能揭示我們的健康狀況。

1971年,加州大學舊金山分校醫學教授尼古拉斯·彼得拉基斯(Nicholas L Petrakis)發現,美國的高加索裔、非裔及德裔女性(皆有濕性耳垢)死於乳腺癌的風險,是有乾性耳垢的日本與台灣女性的約四倍。

2010年,東京工業大學研究人員從270名侵襲性乳腺癌女性患者及273名健康女性身上抽取血液樣本,發現患癌的日本女性攜帶濕性耳垢基因的機率,比健康者高達77%。

然而,這一發現仍具爭議性。德國、澳洲及意大利的大型研究,並未發現濕性與乾性耳垢在乳腺癌風險上的明顯差異,可能因為這些地區乾性耳垢的人本就不多。

目前較為確定的是,耳垢中的某些物質與特定系統性疾病存在關聯。例如罕見的遺傳病——楓糖尿症。患者無法分解某些食物中的氨基酸,導致血液與尿液中揮發性化合物累積,散發出楓糖漿般的氣味。

造成這種尿液中香甜氣味的分子是葫蘆巴內酯(sotolone),也能在患者耳垢中檢測出。因此,只需採集耳垢樣本即可診斷此病,過程比基因檢測更簡單且便宜。

「耳垢聞起來就像楓糖漿,因此新生兒出生後12小時內,只要聞到這種獨特又甜美的氣味,就能初步判斷是否患病,」路易斯安那州立大學環境化學家拉比·安·穆薩(Rabi Ann Musah)表示。

此外,新冠病毒有時也能從耳垢中檢測出。耳垢還能分辨出一個人是否患有第一型或第二型糖尿病。初步研究亦顯示,耳垢中可看出某些心臟病的跡象,儘管血液檢測仍然更為簡單。

梅尼爾氏症(Ménière’s Disease)亦可從耳垢中找出線索。該病會引發嚴重暈眩與聽力喪失。「這些症狀非常嚴重,包括極度噁心與劇烈暈眩,患者無法自行駕車或外出,最終在患耳完全失聰,」穆薩說。

穆薩帶領的團隊最近發現,梅尼爾氏症患者耳垢中三種脂肪酸的含量顯著低於健康者。這是首次找到該病的生物標記,有望縮短傳統需要數年才能診斷出的過程。

穆薩表示:「我們之所以關注耳垢作為疾病的指標,是因為有些疾病非常罕見,難以用血液、尿液或腦脊液等常見的生物體液進行診斷,也因此往往需要很長時間才能確診。」

那麼,為什麼耳垢能成為這麼寶貴的健康資訊寶庫?關鍵在於耳垢能反映體內的化學反應——也就是一個人的新陳代謝狀態。

巴西戈亞斯聯邦大學化學教授納爾遜·羅伯托·安托尼奧西·菲略(Nelson Roberto Antoniosi Filho)指出:「許多疾病本質上都是代謝性疾病。」

他舉例說,包括糖尿病、癌症、帕金森病及阿茲海默症等。「在這些情況下,負責將脂肪、碳水化合物和蛋白質轉化為能量的細胞器官,其運作會與健康細胞不同,開始產生不同的化學物質,甚至可能停止產生某些物質。」

安托尼奧西·菲略的研究室發現,耳垢比血液、尿液、汗液和眼淚等其他體液更能濃縮體內各種多樣的化學物質。

位於費城的莫奈爾化學感知中心(Monell Chemical Senses Centre)化學生態學家布魯斯·金博(Bruce Kimball)補充說:「這完全說得通,因為耳垢不像血液那樣頻繁更新。耳垢會慢慢堆積,因此特別適合用來捕捉新陳代謝變化的長期跡象。」

基於這一特性,安托尼奧西·菲略與團隊正在開發「耳垢圖譜」(cerumenogram)診斷工具,聲稱可透過耳垢準確預測特定癌症。

2019年,他們從52名淋巴瘤、癌瘤或白血病患者及50名健康者身上採集耳垢樣本,隨後使用一種能準確偵測揮發性有機化合物(VOCs)的方法對這些樣本進行分析——這類化合物是容易在空氣中揮發的化學物質。

研究人員識別出耳垢中有27種化合物,其組合可作為癌症的「指紋」,能夠100%準確判斷一個人是否罹患癌症(包括淋巴瘤、癌瘤或白血病),但無法分辨具體是哪一種類型的癌症。

「雖然癌症種類繁多,但從代謝角度來看,它們是一種共同的生化過程,能在任何階段透過特定VOCs檢出,」安托尼奧西·菲略表示。

儘管研究團隊在2019年識別出27種揮發性有機化合物(VOCs),他們目前正專注於其中少數幾種——這些化合物是癌細胞在其獨特代謝過程中所專門產生的。

安托尼奧西·菲略表示,在尚未發表的研究中,他們也證實「耳垢圖譜」能夠偵測出癌前期的代謝異常,亦即細胞已出現可能導致癌變的異常變化,但尚未真正成為癌細胞的階段。

「考慮到醫學界普遍認為,大多數在第一期診斷出的癌症其治癒率可達90%,若能在癌前期就完成診斷,治療的成功率很可能會更高,」安托尼奧西·菲略說。

團隊也正研究是否能透過耳垢檢測帕金森病及阿茲海默症的早期代謝異常,儘管此部分仍處於初步階段。

安托尼奧西·菲略表示:「我們希望未來『耳垢圖譜』能成為常規臨床檢查項目,最好每六個月進行一次。透過少量耳垢,就能同時診斷糖尿病、癌症、帕金森氏症和阿茲海默症等疾病,並評估其他健康狀況所引起的代謝變化。」

他補充說,在巴西,阿馬拉爾·卡瓦略醫院(Amaral Carvalho Hospital)近期已將耳垢圖譜作為癌症診斷與治療監測的輔助技術。

穆薩也對她的研究抱持希望,盼望有朝一日能幫助梅尼爾氏症患者,這是一種目前仍無治療方法的疾病。她計劃先在臨床上以更大樣本數驗證其檢測方法,接著再開發能讓醫師在診間使用的診斷工具。

「我們目前正在研發一款檢測套組,形式會類似市面上販售的新冠病毒家用快篩試劑,」穆薩表示。

穆薩補充說,光是觀察到這三種脂肪酸在梅尼爾氏症患者耳垢中的含量明顯低於正常耳垢,就可能提供值得進一步研究的線索。她表示:「這或許能幫助我們理解這種疾病的成因,甚至可能啟發治療的方法。」

穆薩指出,仍需大量基礎研究來了解正常耳垢的化學成分,以及疾病狀態下的變化。但她希望未來耳垢分析可像血液檢驗一樣普及於醫院。

「耳垢是理想的檢測材料,因為它脂質含量豐富,而許多疾病正與脂質代謝失調有關,」穆薩說。

英國曼徹斯特大學的化學家暨質譜學教授佩蒂塔·巴蘭(Perdita Barran)雖然並未專門研究耳垢,但她分析各種生物分子,並探討這些分子是否能用於疾病診斷。她也同意,至少在理論上,耳垢確實是一種合理且有潛力的媒介,用來尋找疾病的跡象。

「血液中發現的化合物多半是水溶性的,而耳垢則是一種脂質含量非常高的物質,而脂質是不親水的。也就是說,如果只研究血液,其實只能看到一半的全貌。脂質就像礦坑裡的金絲雀——它們通常是最早出現變化的分子。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

08/05/2025 11:00AM

08/05/2025 11:00AM

08/05/2025 08:00AM