中文

中文

那天我從白宮簡報室一路奔跑,穿過西廂門廊,趕到我們在草坪上的攝影機位置,戴上連接演播室的耳機。

不久後,主播問我對美國總統特朗普(Donald Trump)剛才現場發表的言論的看法。

我說,美國處理以巴衝突的政策立場經歷了數十年來的根本性轉變。

那是今年2月,特朗普剛剛與以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)會談——特朗普就任以來,內塔尼亞胡是首位獲邀訪問白宮的外國領袖。特朗普誓言美國將接管加沙地帶,早些時候他還承諾要將該地區「清空」,將巴勒斯坦人全部驅逐。

特朗普的提案加強了他的政府對以色列的支持,同時顛覆了國際常規,違背國際法,引起全球矚目。這象徵著共和黨當前與以色列關係的高峰——這種關係有時被形容為「不惜一切代價」的支持。

2023年10月7日哈馬斯對以色列發動攻擊,以色列隨後對加沙發動軍事行動以來,此後美以聯盟再次成為全球焦點。

戰爭期間,喬·拜登(Joe Biden)政府向以色列提供約180億美元(約135億英鎊)的武器援助,支持力度前所未有。然而,這段時間美國國內的抗議活動也不斷升級,許多示威者是傳統的民主黨支持者。這場爭議演變為一場關於美國人如何看待以色列與巴勒斯坦的激烈文化戰爭。我採訪的示威活動中,抗議者頻頻將拜登稱為「種族滅絕·喬」(Genocide Joe)——這個指控被他始終否認。

當時,特朗普稱抗議者為「激進左翼瘋子」,而他的政府如今打算驅逐數百名被指控支持哈馬斯或反猶主義的外國學生,這一舉措在法庭上面臨激烈挑戰。

但對拜登而言,作為民主黨人,他原本可以讓那些對他支持以色列而不滿的選民投給自己。這份支持最終在政治上讓他付出了以往總統——甚至包括特朗普——都未曾承受過的代價。

拜登政府中一位主導對以政策的重要決策者,至今仍對當時的決定感到掙扎。

「我最初的反應是,我理解這件事激起了阿拉伯裔美國人、非阿拉伯裔美國人和猶太裔美國人極為強烈的情感,」拜登的前國家安全顧問傑克·沙利文說(Jake Sullivan)。

「當時有兩個相互競爭的考量:一方面我們想在平民傷亡和人道援助流通的考量上限制以色列;另一方面,我們又不希望剝奪以色列對抗多線敵人的必要能力。」

他補充說:「在10月7日事件後的那段時間,美國在物質上、道義上和各方面都堅定地支持以色列。」

然而,民調顯示,美國民眾對以色列的支持正在減弱。

蓋洛普(Gallup)今年3月的調查發現,僅有46%的美國人表示支持以色列,創下25年來最低,而同時有33%表示同情巴勒斯坦人,創下歷史新高。其他調查也顯示類似趨勢。

這種轉變主要出現在民主黨人和年輕人之中,但也不限於此。皮尤研究中心(Pew Research Center)指出,2022至2025年間,對以色列持負面觀感的共和黨人比例從27%上升到37%,其中又以49歲以下的年輕共和黨人改變最大。

自1948年5月美國成為第一個承認以色列的國家以來,美國一直是以色列最強大的盟友。雖然長期來看美國對以色列的支持極可能延續,但這些輿論變化也讓人質疑美國對以色列的「堅若磐石」承諾在實際政策上是否有界限,或是否會因民意變化而產生實質影響。

對許多人來說,美以緊密關係似乎是地緣政治中牢不可破的一部分,但事實並非一直如此,起初這種支持在很大程度上源於一人的決定。

1948年初,美國總統哈里·杜魯門(Harry S Truman)必須決定他對巴勒斯坦問題的立場。當時,巴勒斯坦在經歷英國30年的殖民統治後,英方已宣佈將撤離,猶太人與阿拉伯巴勒斯坦人之間的宗派流血衝突日益加劇。杜魯門對滯留在歐洲流離失所者營地中的猶太大屠殺倖存者所遭遇的苦況深感動容。

在紐約,一位後來成為以色列總理梅爾夫人(Golda Meir)傳記作家的年輕女孩克拉格斯布倫(Francine Klagsbrun),記得父母在家中為猶太人的家園祈禱。

「我成長在一個猶太家庭,也是一個錫安主義家庭,」她說,「我哥哥和我會出去募捐,希望英國打開大門。我哥會在地鐵上大喊:『打開,打開,打開巴勒斯坦的大門』。」

杜魯門政府內部對於是否承認這個猶太國家意見嚴重分歧。中情局與國務院警告稱,承認猶太國可能引發與阿拉伯國家的戰爭,甚至導致冷戰升級。

就在英國預定撤出巴勒斯坦的前兩天,白宮橢圓辦公室內爆發了一場激烈爭執。杜魯門的國內顧問克拉克·克利福德(Clark Clifford)主張承認猶太國,而持反對意見的是時任國務卿喬治·馬歇爾(George Marshall)——這位二戰名將被杜魯門視為「當代最偉大的美國人」。

這位備受杜魯門敬重的人強烈反對立即承認猶太國,擔憂此舉將引發區域戰爭,甚至威脅說,如果總統執意支持,他將在下次總統選舉中拒絕投票給杜魯門。

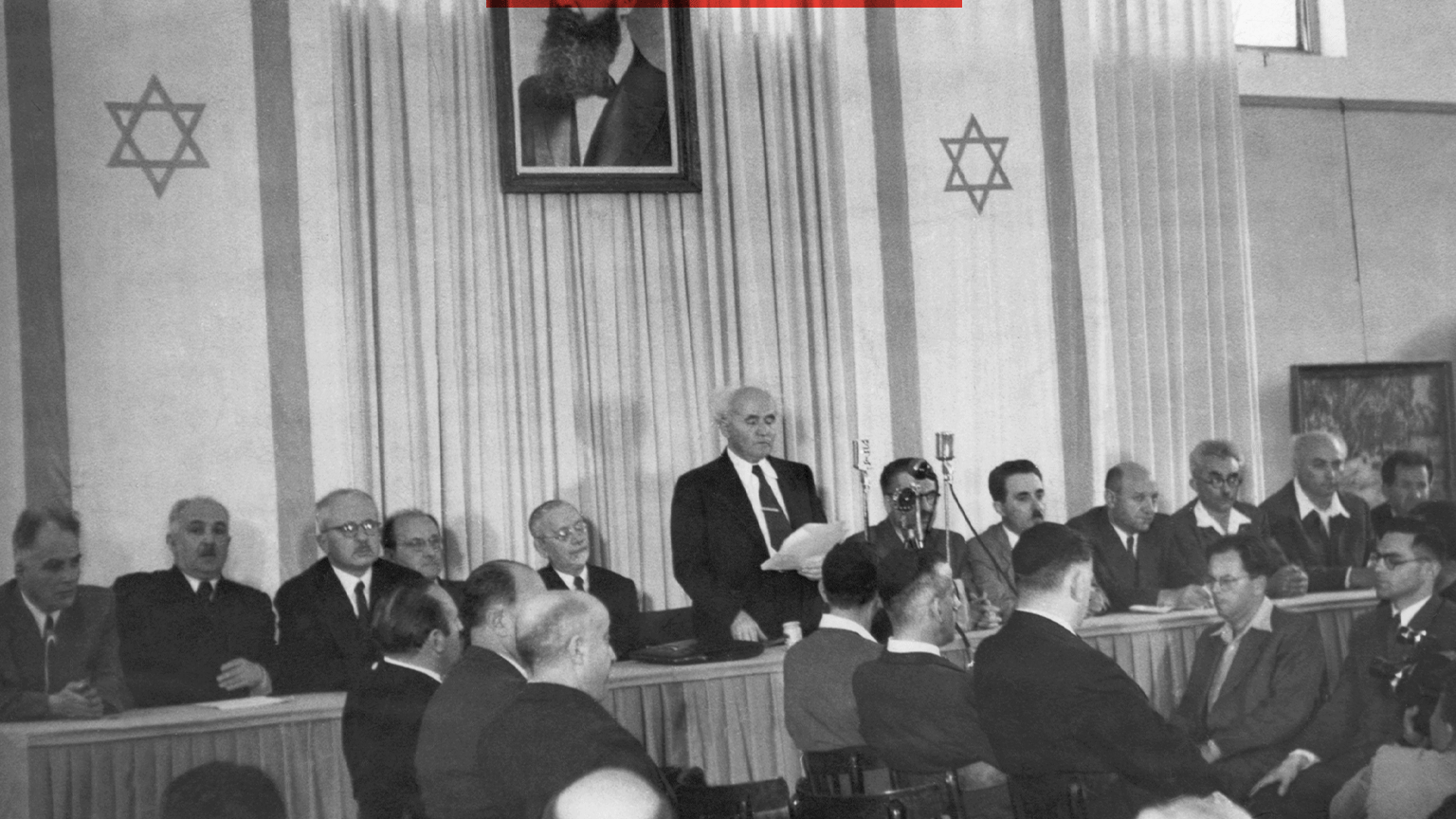

儘管當時局勢極為緊張,兩天後當戴維·本-古里安(David Ben-Gurion)宣佈以色列建國而自己成為首任總理時,杜魯門仍立即承認了這個新國家。

歷史學者拉希德·哈立迪(Rashid Khalidi)是出生於紐約的巴勒斯坦人,其家族成員在1930年代被英國驅逐出耶路撒冷。他表示,美國與以色列之所以緊密連結,部分原因在於兩國在文化上的共通性。自1948年以來,巴勒斯坦人在美國外交上始終處於關鍵性的劣勢,他們爭取民族自決的訴求,在一場不對等的較量中被邊緣化。

「一方面,錫安主義運動由出身歐洲和美國的人主導……而阿拉伯人則沒有類似的組織,」哈立迪說,「他們對那些決定巴勒斯坦命運的國家所處的社會、文化與政治領導階層都不熟悉。如果你對美國一無所知,又怎麼能與美國輿論對話呢?」

流行文化同樣扮演了關鍵角色——尤其是1958年出版的小說《出埃及記》(Exodus),以及其後改編成的賣座電影。這部作品將以色列建國的故事重新詮釋給1960年代的大眾,電影版本更塑造出一個極具美國風格的拓荒者形象。

當時仍是政治活動家、後來成為以色列總理的埃胡德·奧爾默特(Ehud Olmert)指出,1967年的戰爭是美國對以色列的支持轉變為今日這種深厚同盟關係的關鍵時刻。

那場戰爭爆發前,以色列連續數週面對鄰國入侵的進一步威脅。最終,它在六天內擊敗多個阿拉伯國家,不僅將領土面積擴大至原來的三倍,還開始對約旦河西岸和加沙地帶超過100萬名無國籍的巴勒斯坦人實施軍事佔領。

「那是美國首次真正意識到,以色列在中東是一支重要的軍事和政治力量。從那時起,我們兩國的基本關係徹底改變。」奧爾默特說。

多年來,以色列成為全球獲得最多美國軍事援助的國家。美國在外交上,尤其在聯合國對以色列的強力支持,是雙邊關係的核心之一。歷任美國總統也曾多次嘗試斡旋以色列與阿拉伯鄰國之間的和平。

但近年來,這段關係遠不如表面那樣單純。

我向沙利文提到,密西根州的阿拉伯裔美國人對拜登與賀錦麗(Kamala Harris)發起抵制,原因是他們在加沙戰爭期間強硬支持以色列,這些美國人轉而投票給特朗普。沙利文否認拜登因此失去了密西根州的選票。

但這樣的政策立場,仍在美國社會某些群體中引發了明顯的反彈。

皮尤研究中心今年3月的調查顯示,有53%的美國人對以色列持負面觀感,較2022年上次調查增加了11個百分點。

目前,這些民意變化尚未對美國的外交政策帶來重大影響。儘管一些普通美國選民開始對以色列轉趨疏離,但在國會山,兩黨多數民選政客仍強調與以色列維持堅實同盟的重要性。

但也有人認為,若公眾想法轉變的趨勢長期持續,最終可能導致美國對以色列的實質支持減弱,包括外交關係轉冷與軍援縮減。以色列國內對此尤其敏感。早在10月7日事件前幾個月,以色列前軍情局局長塔米爾·海曼(Tamir Hayman)就警告,美以關係正出現裂痕,部分原因是他所說的「美國猶太人逐漸遠離錫安主義」。

以色列政治向宗教民族派靠攏是導火線之一。自2023年初起,大批以色列猶太人走上街頭,前所未有地抗議內塔尼亞胡推動的司法改革,許多人批評他正讓國家滑向神權統治——儘管他始終否認。美國一些一向與以色列情感連結深厚的人,也開始對此趨勢感到憂心。

今年3月,由海曼領導、位於特拉維夫的智庫「國家安全研究所」發表了一份報告,指出美國民眾對以色列的支持已進入「危險區域」。報告作者西奧多·薩松(Theodore Sasson)寫道:「美國的支持減弱,尤其是當它反映出長期且深層的趨勢時,其潛在風險絕不可低估。以色列在可預見的未來,仍需要這個全球超級強權的支持。」

雖然政策層面的支持數十年來不斷加強,但值得注意的是,美國歷來的民調也顯示,輿論對以色列的態度曾多次出現波動。

曾與美國總統柯林頓(Bill Clinton)參與《奧斯陸協議》(Oslo accords)談判的丹尼斯·羅斯(Dennis Ross)表示,如今美國人對以色列的看法,越來越與國內激烈的政治分歧緊密相連。

「大多數民主黨人對特朗普觀感極差——最新民調顯示超過九成,」羅斯說,「因此,特朗普的強烈挺以立場,反而可能在民主黨內引發更多對以色列的批評聲浪。」

儘管如此,他仍預期華府會持續對以色列提供軍事援助與外交支持。他也認為,若以色列選民在明年10月前的選舉中換走現任總理,改由中間派政府上台,可能有助於緩和美國內部的不滿情緒。

羅斯表示,在那樣的新政府領導下,「不會再有強烈推動事實上吞併約旦河西岸的衝動,也會更積極與美國民主黨及其政界人士建立關係。」

那些認為美以關係正在鬆動的人,特別關注年輕美國人的看法——這是自去年10月7日以來,態度轉變最明顯的一群人。這批所謂「TikTok世代」的年輕人,主要透過社群媒體獲取有關戰爭的資訊,而以色列在加沙攻勢中造成的大量平民傷亡,似乎正是美國年輕民主黨人與自由派對以色列支持度下滑的主因。

根據皮尤研究中心上月公布的調查,去年有33%的30歲以下美國人表示,他們完全或主要同情巴勒斯坦人;而只有14%對以色列人表達同樣立場。年齡較大的美國人則更傾向支持以色列。

阿登國防與安全研究機構(Arden Defence and Security Practice)主席、前美國國務院官員卡琳·馮·希佩爾(Karin Von Hippel)也認為,美國在以色列問題上的世代分歧明顯,甚至延伸至國會。

「年輕一代的國會議員對以色列的支持不再那麼直覺式地反射性出現,」她說,「我認為,包括年輕猶太人在內的美國年輕人,對以色列的支持程度也低於他們的父母。」

不過,馮·希佩爾對於這種輿論轉變會在政策層面引發重大改變持保留態度。她指出,儘管民主黨基層的看法正在變化,但可能在2028年參選總統的幾位主要民主黨人物,仍屬於典型的親以色列派。她舉例說,包括密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer,又譯格蕾琴·惠特梅爾)和前運輸部長皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg),都是如此。

那麼長期支持巴勒斯坦人權、在Instagram上聲勢浩大的眾議員亞歷山德里婭·奧卡西奧-科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)呢?馮·希佩爾直言:「我不認為像奧卡西奧-科爾特斯這樣的人現在有勝選的可能。」

在2月特朗普與內塔尼亞胡的白宮記者會後的幾週裡,我問沙利文他認為美以關係將走向何方。他說,兩國當前都面臨各自民主制度內部的威脅,這些挑戰將形塑彼此的國家性格,也會決定雙邊關係的未來。

他說:「我認為這幾乎不像是外交問題,反而更像是兩國的內政問題——美國將何去何從?以色列又將何去何從?對這兩個問題的回答,將決定美以關係在未來五年、十年、十五年會走向哪裡。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

11/05/2025 05:00PM

11/05/2025 05:00PM

11/05/2025 05:00PM