中文

中文

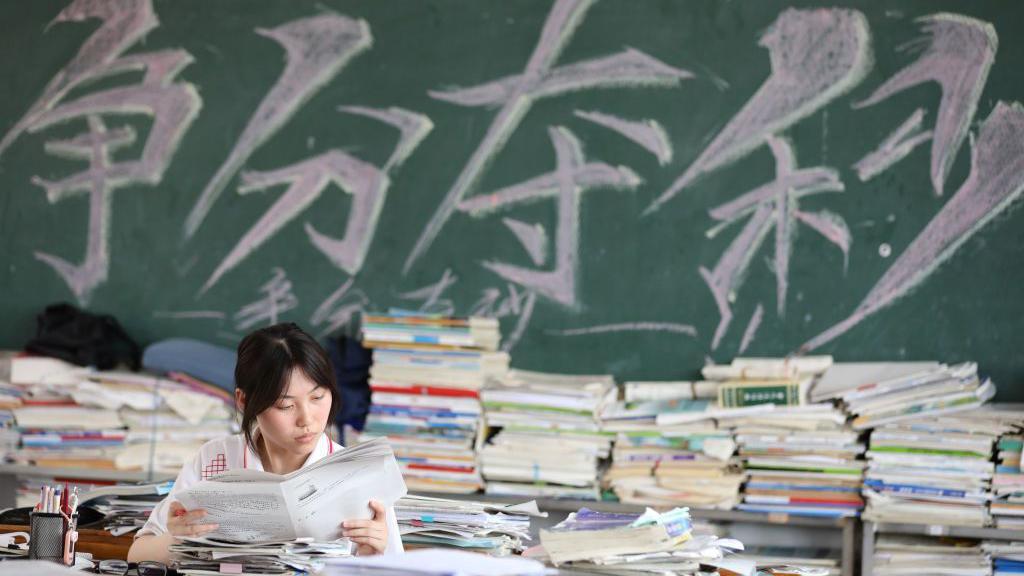

中國近日針對中小學雙休制度發布通告要求強制執行,但收效甚微。

雙休制度指學生擁有完整的兩天週末休息時間。此前多年來,由於高考一分一檔的高壓,中國中學普遍實行題海戰術,把長時間在校學習與高分成績劃上等號,致使很多高中實行一月一休、一週一休、甚至每週僅有幾小時「假期」的高強度作息。

此前,中國教育部在3月發布《查處中小學違規辦學行為典型案例》通知,把「中小學在校時間過長」和「節假日補課」等行為列為「嚴重影線學生身心健康和教育形象,具有極大安全隱患」,同時嚴禁中小學提前開學。

文件發布以來,中國多地高中陸續宣佈實行雙休政策,但中國媒體《財新》報導稱,實際執行依然重重受阻,鄰近高考的高三執行難度尤其大。雙休令下達之後,一些學校直接進行「選擇性雙休」,高三學生依然需要利用週末進行考試、補課、自習。

河北省教育廳對組織高三學生違規補課的保定市高碑店第一中學進行全省通報批評,取消其三年內省級評優評先資格,這對於一所中國中學來說是嚴格的懲罰。此外,中國教育部強調,任何學校一經發現違規補課行為屬實,學校省級榮譽稱號將被取消。

同為「高考大省」的江蘇省的教育廳亦發布通告,對4所學校進行處分。另一「高考大省」河南省的教育廳對於提前開學、違規補課等問題懲罰多所中學,幾位學校主要負責人亦被革職。

中國教育科學院研究員儲朝暉對《中國新聞週刊》表示:「部分學校和家長認為學生在校時間越長,越能提高分數,實際並非如此。」

他進一步表示這樣的「努力」或將損傷孩子的人格。

中國教育發展戰略學會人才專委會秘書長陳志文亦對媒體分析指出,中國高中雙休難以落實,主要源於家長群體的過度教育訴求、高強度的應試訓練能帶來一定效果、地方政府的政績驅動三方面原因。

中國高考應試教育體系裡最出名的學校之一河北衡水中學,被外界稱作「只有分數沒有人」。在河北省,每年有60多萬名考生參加高考,本科率僅有四成左右,但中國高校系統裡頗得青睞的985高校錄取率不到2%。

在高考重壓以及教育資源分配不均的背景下,衡水中學學生的休息和吃飯時間被精確到分鐘,每間教室都配有高清攝像頭,教研主任輪班監督各班學生哪位在自習期間喝水、抬頭、聊天。

衡水模式曾震驚中國,但由於擔憂學生心理健康情況,多位教育專家發聲批評。

儘管批評聲不斷,但效仿者眾多。在山東、湖南、湖北等地,多所中學爭相效仿衡水模式——用更多的在校時間、更嚴格的時間管理來換取更高的分數——在中國的高考系統裡,這樣的模式被廣泛證明為有效。

來自湖南北部一所市級重點高中的王女士告訴BBC中文,她在7年前參加高考,是這所中學試點衡水模式的第一屆。

「我們高三學生的週末僅有半天,高一、高二的學生也只有一天。當時我們學校把監控攝像大屏幕放在學校門口,邀請學生家長自主監督學生上課、自習情況,」王女士這樣回憶,並表示這樣的監督學習模式研析至今。「後來幾屆,學校安裝了智能教室系統,它甚至可以監控顯示第幾排第幾位學生一節課喝水多少次,還要顯示在門口供人查詢。但是沒有任何家長反對這樣的監督。」

「我們高中在十幾年前是沒有晚自習、週末都是保證雙休的,全靠學生自主學習。自從家長多次向教育局舉報『學校管教不嚴』之後,我們也開始上晚自習、週末只剩一天休息日了。」湖南另一所重點高中學生這樣告訴BBC。

此外,中國媒體近年來亦有報導多地小學生也難以休息,早教、補習班、作業使得一些低年級小學生也得忙到半夜才得結束一天。

在這樣的高壓學習模式下,「學生自殺」在中學校園裡已不罕見,中國媒體常報導中學生自殺相關案件。

2024年末,中國媒體甚至報導了廣東一所中學要求學生簽訂免責聲明書,直陳「如果我出現自殘、自殺的行為均與學校無關,我本人及家長或監護人不會以任何理由向學校及學校工作人員主張任何損失和賠償,也不會干擾學校正常教學秩序」。

根據《2023年中國青少年自殺報告》,僅2023一年內,中國青少年自殺人數就達到11萬人,其中,12歲佔比達40.3%,約有4.43萬人。

心理疾病專科醫生對中國媒體表示,青少年精神類疾病數據的攀升原因主要有二,一是由於中國實行對青少年群體的精神篩查,精神類疾病登記在冊數量更多,可見度更高;二是主要源於學業過大所造成的精神壓力。

2020年,中國衛健委發布通告,開始對抑鬱症進行篩查,明文要求中國公眾對抑鬱症防治知識知曉率應達到80%,同時期望提高抑鬱症就診率和治療率。

根據《2022年國民抑鬱症藍皮書》,在中國,青少年抑鬱症患病率為15%至20%,在抑鬱患者群體中,50%為在校生,其中,有超過40%曾因抑鬱休學。在《2023年國民抑鬱藍皮書》中亦顯示,中國18歲以下的抑鬱症患者佔總抑鬱症人數的30%。

上海市在2021年開啟了市民心理熱線,並在首月接到3500多個諮詢電話,其中有1/4是青少年相關心理健康問題。其中,最年輕的來電者不過12歲。

從比例上看,大學生佔比高達35.7%,高中生和初中生各佔21%。而情緒和學習相關問題是最主要的諮詢方向。

過去十年裡,中國中學的壓力逐漸從高考分流成中考和高考兩個門檻,使得學業壓力一再向更低年齡靠近。

中考,即初中向高中的升學考試,錄取比例在一些城市只有50%,即僅有一半的學生可以進入普通高中學習備考高考,為進入大學做準備。另有一半學生無法進入普通高中,分流前往職業高中,接受職業技術培訓。

在學生、家長和學校之間,對於上不了「普高」和上不了「好大學」的恐懼逼迫三方協同成一個有機體,通過加壓學習、延長學習時間、提前學習等方式強行提高分數,博取未來。

為了應對逐漸顯著的青少年心理疾病,中國教育部在2021年推出「雙減政策」,指的是「減輕義務教育階段學生作業負擔、減輕校外培訓負擔」。政策實施後,中國教培行業遭遇地震,補習班一朝成為敏感詞。

然而,高考分流政策依然存在,一分一檔的壓力非常現實,減輕教培並不能實際減輕整個以分數為唯一判定標準的系統性學業壓力。「雙減政策」實施後,教培僅僅經歷了從明到暗的轉換。

「你當然可以順應國家號召不去補習班,給孩子一個快樂童年。但同班同學都在補課,你怎麼知道老師不會留一部分內容在補習班上去說?大家週末都在上課,你能不上課嗎?」湖南一位家長這樣告訴BBC中文。她家有兩位小孩,一位正在唸初中,一位還在小學五年級。

即便有「雙減政策」,她的長子依然需要在週末的兩天時間內奔波在三個補習班之間,其中一門還是近年來中國大熱的編程補習班。她的小兒子也從小學二年級開始補習英語。

「我把小兒子送去英文班的時候,大家都說這個歲數才開始補英文實在是太晚了,哪裡有『雙減』?我感受不到,」這位家長這樣講。

從事高中生教培的李先生也對BBC中文抱怨稱,「雙減」的壓力只是讓學生家長有了「更多舉報的能力」。

「你不可能不補習的,市場一直有這個需求,我就會一直有學生。過去幾年裡,我的補課費甚至漲了兩倍,學生依然絡繹不絕。只是我的同行告訴我,一些學生家長會在自己的小孩沒有考到好分數的時候把我們舉報給教育局,」李先生這樣說,「這樣的舉報邏輯其實只是讓我的壓力更大了,你在中國考大學,你就離不開分數,離不開補習班。」

同樣值得注意的是,在雙減政策實施之後,中國多家媒體工作人員對BBC中文表示,和教育相關的話題直接成為「紅線議題」。這意味著教育政策相關、尤其是「雙減」直接關聯稿件需要經過多輪審核。一些記者表示,他們已經寫好的「雙減政策」相關稿件被審核滯留半年之久,「大概率是不可能發布了」。

「由此我們知道,這個議題以後也只沒那麼大的報道自由度了,」一位深耕教育議題報道的中國記者這樣對BBC中文表示。

「這次雙休也是,它不可能實施。只要高考依然在,這些政策都不會落地。」李先生這樣推測。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

19/05/2025 08:00AM

18/05/2025 05:00PM

18/05/2025 05:00PM