中文

中文

天文學家至今發現十幾宗這種奇怪而罕見的太空爆炸。它們可能是某種特殊黑洞的跡象嗎?

天文學家以前從未見過這樣的情況——在遙遠的太空深處,有某個巨大的東西發生了爆炸。2018年,地球上的望遠鏡捕捉到了這次令人驚訝、明亮而不尋常的爆炸,並觀察到它發生在2億光年之外。

這次爆炸迅速且明亮,遠超過一般普通恆星或超新星爆炸,隨後迅速消失。這個奇怪的爆炸被標記為「AT2018cow」,因其外觀奇特,很快被賦予了一個更容易記住的綽號:「牛」(The Cow)。

自此之後,天文學家在宇宙中發現幾次類似的爆炸。這些爆炸被描述為「高亮度快速藍色光學瞬變」(luminous fast blue optical transients,簡稱LFBots,另譯發光快速藍色光學瞬變),它們都具有相同的特徵。

「它們非常亮,」紐約康奈爾大學的天文學家安娜·何(Anna Ho,音譯)說,LFBot中的L代表「發光、明亮」的意思(luminous)。藍色是由於爆炸的溫度極高,約為40,000攝氏度(72,000華氏度),這使得光譜向藍色部分偏移。縮寫中的最後兩個字母O和T分別指這些事件可見於光譜(optical)中,並且是轉瞬即逝(transient)。

起初,科學家認為LFBots可能是「失敗的超新星」,即試圖爆炸但最終向內坍塌、在核心形成黑洞並從內部吞噬自身的恆星。

然而,另一種理論正逐漸獲得支持——這些牛型閃焰是由一類未被發現的中等大小黑洞(中等質量黑洞,intermediate mass black holes)所觸發的,這些黑洞會吞噬靠近它們的恆星。去年11月發表的一篇研究論文就此說法提供新證據,暗示這可能是更合適的解釋。「目前整體觀點正向這個方向轉變。」利物浦約翰摩爾斯大學的天文學家丹尼爾·珀利(Daniel Perley)說。

假設這一理論正確,它可能提供關鍵證據,證明這種難以捉摸的黑洞存在——這是宇宙中最小和最大黑洞之間遺失的關鍵環節,也是揭示暗物質(dark matter)這個宇宙重大謎團的重要線索之一。

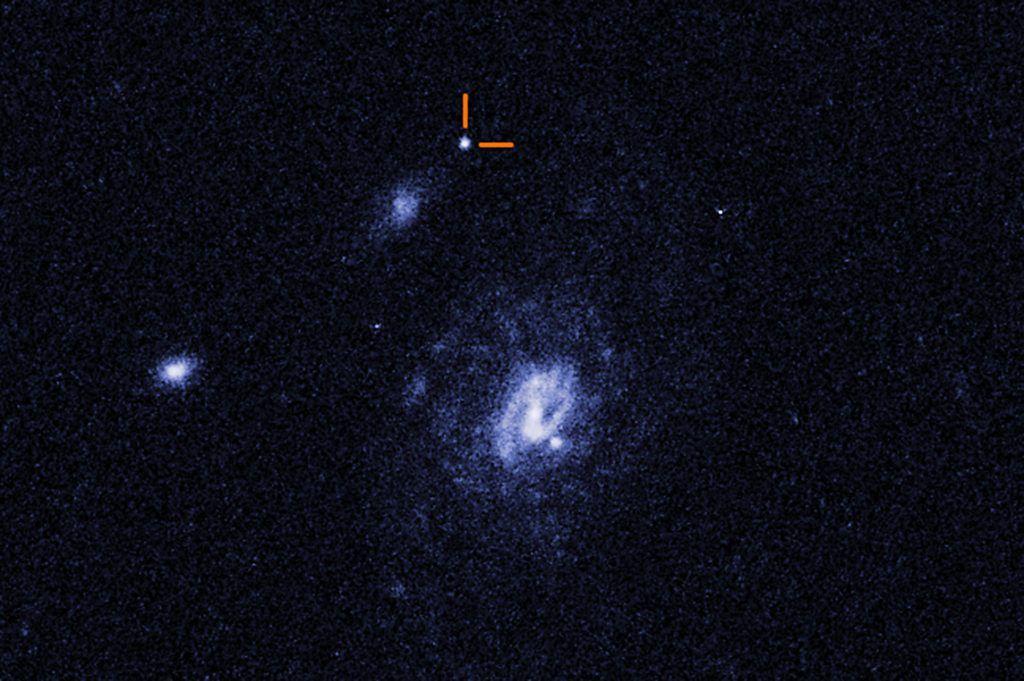

2018年首次「牛」爆炸事件是由一個自動巡天系統發現,該系統使用地基望遠鏡,名為「小行星撞擊地球最後警報系統」(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, Atlas)。

這個系統捕捉到發生在距地球約2億光年的星系中的爆炸。與一般超新星相比,這次的亮度高達100倍,在短短幾天內出現並消失。正常的超新星需要數週甚至數月才能完成其過程。根據英國謝菲爾德大學研究人員的觀察,這次爆炸還具有一個奇怪且平坦的結構。

自那以來,天文學家已經發現大約十幾次類似事件。大多數也被冠上以動物命名的暱稱,源於最初由天文系統任意分配的識別代碼。

例如:2018年發現的ZTF18abvkwla被稱為「無尾熊」(Koala,樹熊)。2020年發現的ZTF20acigmel被稱為「駱駝」(Camel)。2022年發現的AT2022tsd被稱為「塔斯馬尼亞惡魔」(Tasmanian devil,袋獾)。2023年的AT2023fhn被稱為「雀」(Finch)或「幼鹿」(Fawn)。

天文學家越來越頻繁地使用望遠鏡調查來研究天空的大部分區域,以尋找這些事件。當其中一個爆發時,他們可以通過「天文學家的電報」(Astronomer’s Telegram)等線上公告平台向其他天文學家發出警報,這些警報旨在促使其他望遠鏡採取行動,希望在爆炸消失之前詳細觀察。

11月,何和珀利發現了另一個新的LFBot,這次被指定為AT2024wpp,但尚未獲得綽號。「我們在考慮叫它『黃蜂』(Wasp)。」何說。這次爆炸特別有趣,因為它是自2018年「牛」以來,觀測到最明亮的LFBot,而且在亮度上升階段的早期就被發現,這意味著天文學家可以使用許多望遠鏡——包括哈伯太空望遠鏡(Hubble)——來了解更多信息。「這是自『牛』以來最好的。」珀利說。

早期觀察顯示,「黃蜂」不是由失敗的超新星引起的。根據這種理論,恆星在爆炸過程中會自行坍縮。在恆星的殼內,會形成一個黑洞或密集的中子星,即在內部產生所謂「中央引擎(central engine)」,並透過殼層向外釋放輻射噴流。這可以解釋在地球上可見的短暫「牛」爆發。

然而,珀利說,「黃蜂」似乎缺乏科學家預期的從爆炸中流出的物質流動。他指出目前只屬初步發現,「我們仍在分析數據」。

它看起來像是一顆被中等質量黑洞吞噬的恆星殘骸。

2024年9月,荷蘭太空研究所(Netherlands Institute for Space Research)的鄭曹(音,Zheng Cao)和同事重新分析首次發現的LFBot,並發現了挑戰失敗超新星理論的證據。

通過研究該事件的X射線觀測,他們發現圍繞爆炸似乎有一個物質盤。透過建立這個盤的電腦模型,他們發現它看起來像是一顆被中等質量黑洞吞噬的恆星殘骸。

這個黑洞的質量約為太陽的100到100,000倍。更大的黑洞質量可能是太陽的數百萬甚至數十億倍。

隨著恆星被吞噬,它會偶爾導致黑洞突然變亮,當恆星較大塊的部分被消耗,便會產生天文學家在地球上觀察到的「牛閃焰」爆發的現象。

「我相信我們的研究支持AT2018cow和類似LFBots的中等質量黑洞性質,」鄭曹說。

另一種解釋是,LFBots實際上是一類被稱為「沃夫-瑞葉星」(Wolf-Rayet)的巨型恆星,它們被質量僅為我們太陽10到100倍的小黑洞撕裂。

紐約哥倫比亞大學的理論天體物理學家布萊恩·梅茨格(Brian Metzger)是支持這一想法的人之一。

他指出,這種現象可能與目前雙黑洞系統的形成方式相似,這些黑洞透過其產生的重力波而被觀測到——然而這次只有一顆恆星變成了黑洞。

中等質量黑洞理論或許是目前最吸引人和最受歡迎的想法。如果這個理論正確,這意味著LFBots是我們研究這類神秘中等大小黑洞的獨特機會。雖然天文學家合理地相信中等質量黑洞存在於宇宙中,但至今尚未找到確鑿的證據。

它們可能極其重要,充當宇宙中最小黑洞和最大黑洞(如我們銀河系中心的超大質量黑洞)之間的缺失環節。LFBots可能揭示中等質量黑洞的位置,以及它們有多普遍。

「中等質量黑洞模型是最令人興奮的,」珀利說,「在天文學界,是否真的存在中等質量黑洞仍然存在爭議。證據一直相當稀少。」

要確定LFBots的真實身份,我們需要更多樣本。「不幸的是,它們真的很稀有,」珀利說,約100個LFBots的數據將是理想的下一步。我們可能會在明年更接近這個數字,屆時以色列的紫外線瞬變天文衛星(Ultraviolet Transient Astronomy Satellite, Ultrasat)將發射。其204平方度的超大視野,相當於看到1000個滿月,預計它能發現更多的LFBots。

其他太空望遠鏡,如韋伯太空望遠鏡則可以收集更多關於單個LFBots的數據,但前題是它們能在爆炸亮起時正在觀測該事件。「韋伯望遠鏡將是完美的,」梅茨格說。然而,要獲得望遠鏡進行這種觀測一直很困難。「我已經提出兩次建議,」何說,但她沒有成功。「我今年會再試一次」。

在更多數據到來之前,這些奇怪爆炸的謎團將繼續存在。顯而易見的是,LFBots比任何人預期的還要特別得多。

「我以為這只會是一個有趣的一次性項目,」珀利說,「但它最終卻是一種完全不同的現象。它們變得越來越有趣。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

10/05/2025 08:00AM

10/05/2025 08:00AM

10/05/2025 08:00AM