中文

中文

「即使在最瘋狂的想像中,我也沒想過這件事會發生。」菲律賓主教帕布羅·維爾吉利奧·戴維(Cardinal Pablo Virgilio David,巴勃羅·維爾吉利奧·大衛)描述自己獲任命為樞機時的心情。

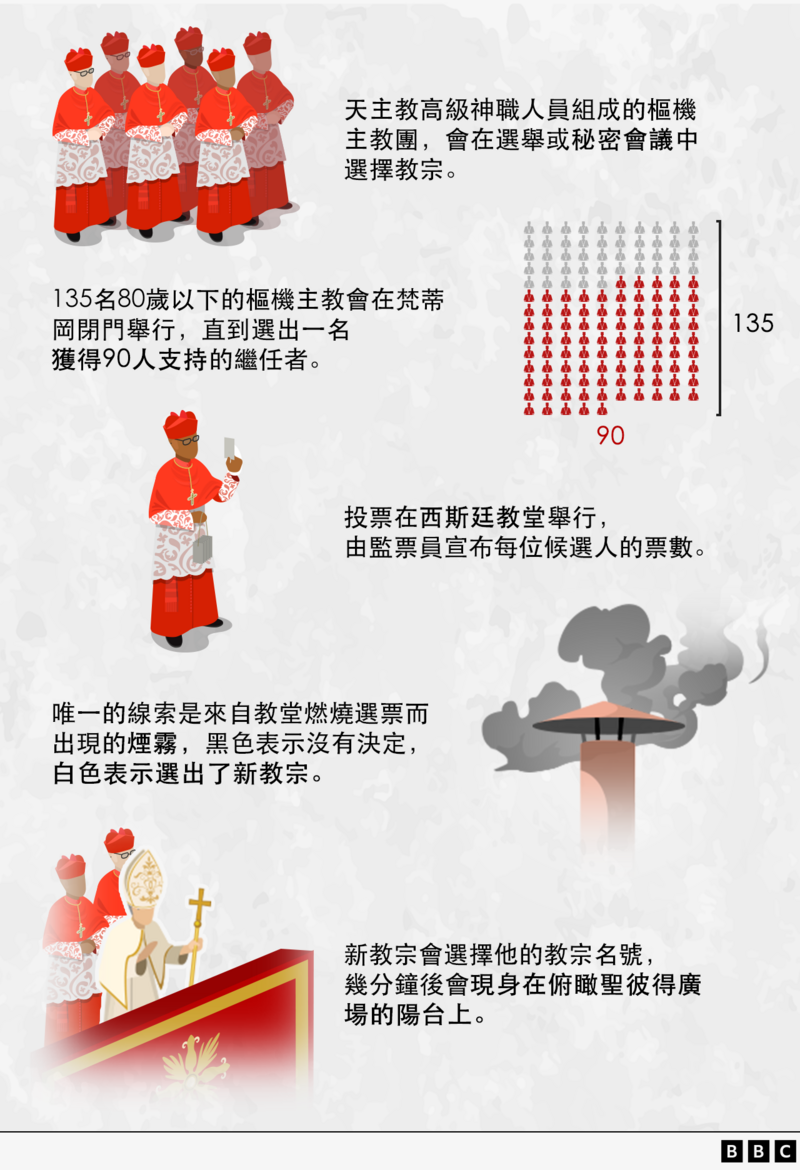

他在菲律賓首都馬尼拉郊區卡洛坎(Caloocan)的主教座堂接受BBC訪問時表示。翌日,他便啟程前往羅馬,參與選出新教宗的秘密會議(conclave),成為菲律賓三位參與選舉的樞機之一。

「通常你會預期總主教才會成為樞機,而我只是一個小教區的謙卑主教,這裡大多是貧民區居民,是城市貧困人口,你也知道的。」

「但我想,也許對教宗方濟各而言,我們擁有更多真正扎根於那裡的樞機主教是重要的。」

戴維樞機自去年12月意外獲任命,僅履職五個月,但在某程度上,他體現了已故教宗在菲律賓的遺產。

教宗方濟各生前曾立志,要讓他認為已脫離民眾的天主教會重新回到人民身邊。

戴維樞機被信眾親切地被稱為「Apu Ambo」(有「祖父」、「前輩」或「長者」等意思),他一生致力為貧困和被邊緣化人士發聲,正好切合這個使命。

菲律賓是亞洲擁有最多羅馬天主教人口的國家,全國一億人口中,接近八成是天主教徒,也是世界第三大天主教國家。

這也是為什麼菲律賓樞機主教路易斯·安東尼奧·塔格萊(Cardinal Luis Antonio Tagle)被視為有望接替教宗方濟各的熱門人選之一。塔格萊在12年前的上一次教宗選舉中也被視為有力競爭者。

這個國家被認為是羅馬天主教會的一個亮點,信仰堅定,宗教儀式深入社會生活的各方面。

然而,當地教會也正面臨逆風。教會就離婚及家庭計劃等教義受到政治人物的挑戰,而新興的靈恩教會(charismatic churches)正吸引信徒轉投其門下。

教宗方濟各並未就離婚、家庭計劃等具挑戰性議題提供具體答案,但他對多元的接納,以及呼籲神職人員更積極回應貧苦群體的需要,曾為菲律賓教會恢復士氣。

教會中的激進派因得到其支持而感到鼓舞。

對於樞機主教戴維而言,教宗的支持在他面對最大考驗時至關重要——2016年,時任總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)發動「毒品戰爭」。

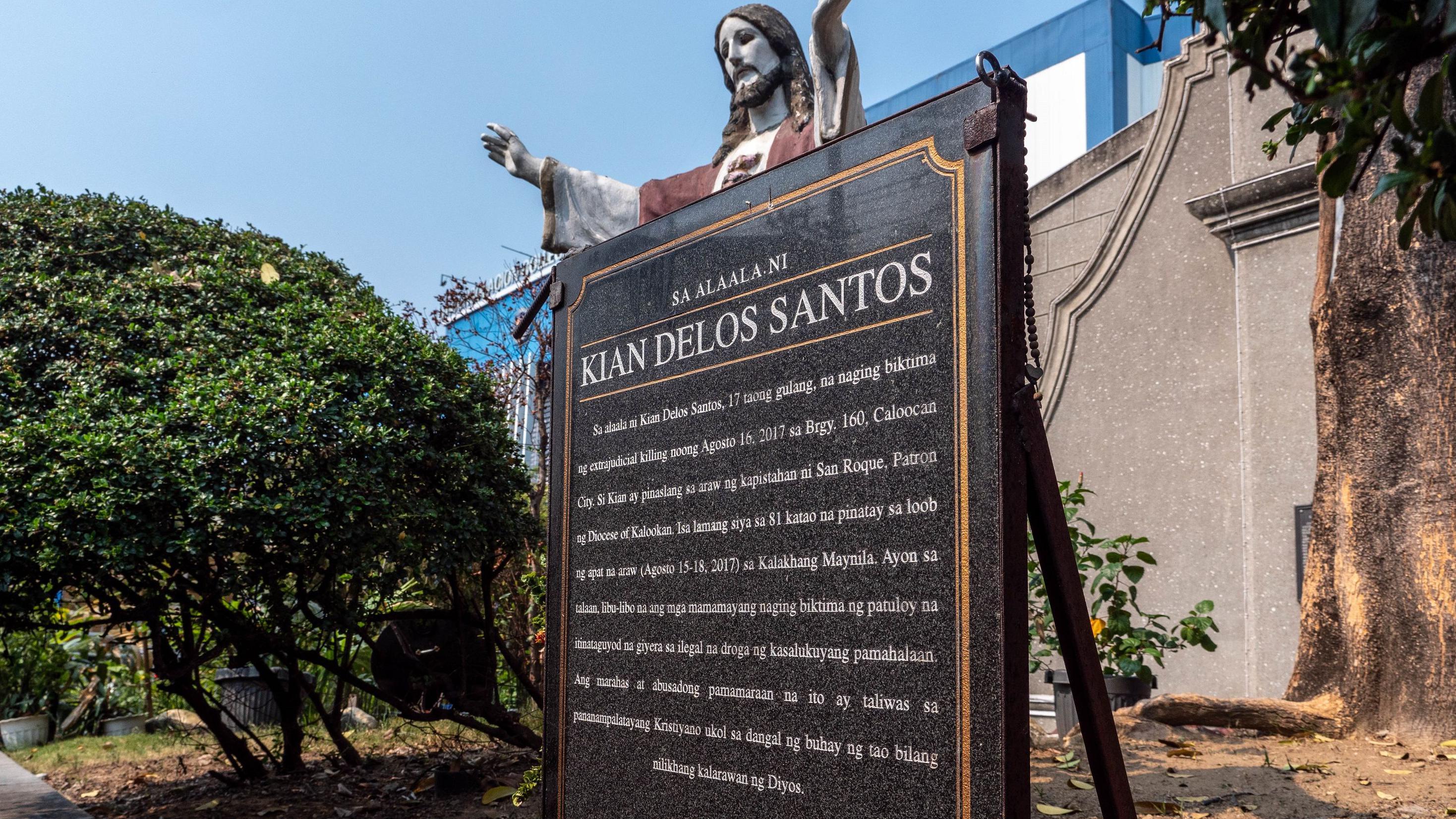

他帶我參觀主教座堂前的一塊紀念牌匾,這裡紀念其教區內的一名17歲少年基安·德洛斯·桑托斯(Kian Delos Santos)。

基安於2017年8月被警察槍殺,他只是杜特爾特的毒品掃蕩行動中數千名死者之一——估計死亡人數在6,300至30,000人不等。基安與其他案件的死者不同,警方聲稱他持有武器並拒捕,但與目擊者證詞及監控畫面互相矛盾。

基安在哀求饒命時,遭警察槍殺。三名涉案警員最終被判謀殺罪成,這是毒品戰爭中一個極罕見的問責案例。

這位樞機主教至今仍深受該地區發生的數百宗謀殺案所影響——他的教區包括多個低收入社區,正是警方「敲門與懇求」(tokhang)突襲行動中的目標,針對涉嫌販毒和吸毒者。

「看到左右都是屍體,實在是太多了,」戴維樞機主教說。

「你知道,當我問人們他們的想法,為什麼這些人被針對時,他們說他們是吸毒者。我說,那又怎樣?那又怎樣?誰告訴你僅僅因為人們使用毒品,他們就應該死?」

他開始為那些擔心自己在警察黑名單上的人提供庇護,並開展戒毒復康計劃,希望這樣能保護他們。

他還做了一件教會幾個月都未曾做的事情:他公開批評毒品戰爭是非法和不道德的。

因此,他收到許多死亡威脅。杜特爾特總統指控他吸毒,並聲稱要將他斬首。政府還對他提出煽動罪指控,但最終被撤銷。

在那些艱難的歲月裡,戴維樞機主教發現他在羅馬有一個強大的支持者。

2019年訪問羅馬時,教宗方濟各私下特意給他祝福,說知道他教區發生的事情,並敦促他保持安全。

2023年再次見面時,他提醒教宗自己還活著,教宗笑著對他說,「你還沒有被召喚去殉道!」

經過500年的歷史,天主教會在菲律賓的角色已歷盡變遷。

最初教會與西班牙殖民密不可分,西班牙修士擔任實際上的殖民地行政官員,而教會亦則成為大地主。當美國於1898年取代西班牙成為殖民統治者後,實行政教分離,天主教神職人員的政治影響力大為削弱。

不過,教會依然獲得大部分菲律賓民眾的支持。即使新興的靈恩派新教教會近年來有所發展,今日仍有近八成菲律賓人自認是羅馬天主教徒。

自1946年獨立以來,教會與政權之間的關係不穩。教會深厚的根基和既得利益地位使其成為有影響力的角色,受到政治派系拉攏,但同時也需政權支持保護自身利益。

至1970至80年代,態度開始出現變化。這正是年輕的戴維與今日許多高層神職人員正在學習成為神職人員的時期。

這段期間,拉丁美洲興起「解放神學」,主張神職人員有責任對抗社會普遍的貧窮與不公。

當時任總統馬可仕(即現任總統小馬可仕之父)於1972年宣佈戒嚴,開始監禁並暗殺異見人士,部分神父甚至轉入地下加入武裝抵抗。

然而,教會高層當時仍奉行其稱為「批判性合作」的政策,與馬可仕獨裁政權保持合作關係。

直到1986年2月,局勢劇變。當時馬尼拉總主教辛海棉樞機(Cardinal Jaime Sin)呼籲民眾走上街頭反對馬可仕,引發舉世聞名的「人民力量」運動,最終推翻總統馬可仕。

辛海棉樞機在2001年再次發揮關鍵作用,協助推翻面臨政治危機的總統約瑟夫·艾斯特拉達(Joseph Estrada)。

然而,之後教會領袖被批評與艾斯特拉達的繼任人──格洛麗亞·馬卡帕加爾·雅羅育(Gloria Macapagal Arroyo)過從甚密,部分原因是希望她在日益高漲的社會與政治壓力下,能支持教會反對擴大計劃生育與離婚合法化的立場。

此外,即使杜特爾特總統的毒品戰争造成極大人命損失,教會對此亦不願公開譴責,因為在發生殺戮的貧民區以外,這場運動仍然受到廣泛民意支持。

如今,距離教會推動人民力量運動推翻馬可仕政權已近40年,其影響力似乎減退至類似一個世紀前的情況。

例如,教會曾極力反對《2012年生殖健康法》(Reproductive Health Law),該法令仍成功在國會通過,人們更易取得避孕措施。

菲律賓天主教徒在性別與離婚等議題上仍普遍持保守立場,但熟悉菲律賓天主教的社會學家科內利奧(Jayeel Cornelio)指出,這場在生育控制議題上的挫敗,顯示教會對國家政策的影響力已經削弱。

「在杜特爾特執政期間,天主教會幾乎被邊緣化。當小馬可仕(Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos)於2022年參選總統時,許多天主教領袖與機構明確表達反對,甚至公開支持在野黨候選人,但小馬可仕最終仍然當選。」

許多菲律賓人歡迎這個變化,似乎也包括戴維樞機。

他說,「治理不是教會的職責,正如管理教會也不是政府的職責。」

「但我們可以彼此互補──我不能說我們完全不涉政治。只要我們堅守作為道德與靈性領袖的角色,我們可以指導,甚至對政治與經濟議題發表指引。」

然而,即使是這種較為有限的教會角色,也遇上阻力。

自從十三年前國會突破教會反對通過《生殖健康法》後,如今菲律賓國會又在推動另一項與教會立場相左的法案──離婚合法化。

菲律賓首位跨性別國會議員潔拉爾丁·羅曼(Geraldine Roman)說:「我不期待他們會改變官方教義,但作為立法者,我的責任是解決菲律賓人面對的問題,我不希望教會干涉我的工作。制定偏袒任何宗教的法律是違反憲法的。」

身為一名虔誠的天主教徒,她認為教宗方濟各以「我憑什麼去批判」(who am I to judge)這句話,為 LGBTQ+ 群體創造了一個更包容的空間。

「現在在我的教會,沒有人會錯稱我的性別。」

但她反對天主教會對離婚法案進行遊說,認為這項立法能解救數以千計受困於暴力婚姻的菲律賓女性。

「教會有權去勸導教徒維持婚姻,但最終這是夫妻的決定,就連教會也不能干預。」

天主教會面對的挑戰還包括信眾日益疏離。雖然過去30年天主教徒人數僅略有下降,但每週至少參加一次彌撒的比例卻減半,如今僅有略高於三分之一的受訪者表示有定期參與。

此外,教會還飽受各種醜聞困擾,尤其是涉及性侵未成年人的案件。批評者指出,儘管教宗方濟各有處理相關問題,但力度仍然不足。

戴維樞機回憶,前總統杜特爾特如何「喜歡揮舞」一本名為《秘密祭壇》(Altar of Secrets)的書,該書揭發菲律賓教會的種種醜聞。杜特爾特會說,「那些偽君子,別聽他們說話。他們言行不一,是施暴者。我必須說,有些人完全相信了這些說法。所以我並不驚訝我們的道德信譽會受到質疑。」

但他也補充說,辯解心態並不是教會重建信任的方法。

「應該是謙卑。如同教宗方濟各所建議的,要敢於脆弱、敢於接受批評。不要待在那個高高在上的神壇上,讓人無法接近,要展現我們的人性。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

16/05/2025 05:00PM

16/05/2025 05:00PM

16/05/2025 05:00PM