中文

中文

2025年7月12日至18日,澳洲總理安東尼·阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)將訪問中國。這是他擔任總理的第二次訪華之旅,也是他今年連任後的首次訪問。預計他將訪問北京、上海與成都。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上證實了阿爾巴尼斯為期一週的訪問行程,並表示中國期待以此次訪問為契機,加強中澳溝通,增進互信,拓展務實合作。

對此,有分析指出,此行延續了2023年他帶領澳洲工黨重返執政後,以總理身份訪問北京的「破冰之旅」的對話勢頭,這是因為,作為澳洲最大的貿易夥伴,中國對澳洲經濟至關重要。

阿爾巴尼斯以七天的訪問行程,顯示其對兩國關係的高度重視。

然而,在美國總統特朗普(Donald Trump,川普)發起的關稅戰越演越烈、美中角力加劇的背景下,作為美國的西方盟友,坎培拉與北京之間涉及達爾文港爭議、楊恆均案、稀土能源合作、經貿往來的未來走向,以及阿爾巴尼斯面對澳洲國內政治的挑戰,皆為此次訪問增添複雜性。

對此,中國研究專家、日本國際教養大學(AIU)助理教授陳宥樺向BBC中文分析,阿爾巴尼斯此行符合北京與坎培拉雙方的長期政治目標,儘管雙方對外宣稱的目標可能難以實現。

陳教授認爲,為期七天的訪問,重要性在於美國對中國與澳洲施加的地緣政治壓力。他說:「北京對『特朗普2.0』的解讀已毫無懸念,不同於『特朗普1.0』時對美國尚存共同合作的期待,因此如何拉攏在中美競爭中的其他國家,是北京思考對澳政策的關鍵;而坎培拉則從增加軍費、奧庫斯(AUKUS)聯盟及關稅等議題中,感受到美澳同盟的不確定性。」

陳教授因此強調,阿爾巴尼斯長達七天的中國之行,正是基於雙方希望穩定雙邊關係的考量所規劃。「對中國而言,這是針對美國權力平衡的策略;對澳洲而言,則是進行避險,特別是阿爾巴尼斯可能希望在穩定與中國的關係後,再與特朗普進行面對面的會談。」他補充道。

國際關係學者、澳洲國立大學(ANU)博士後研究員陳星宇(Edward Chan)對BBC中文說,此次訪問的亮點無疑將是與習近平主席的會晤。他預期此行主要旨在彰顯澳洲與中國貿易關係的延續。

此外,陳星宇還解釋,根據去年11月雙方會晤的聲明,能源轉型與氣候變遷等議題亦可能名列議程。雖然中國駐澳洲大使肖千提及兩國在人工智慧(AI)領域深化合作的潛力,但他認為,鑑於澳洲國內的反對聲浪,兩國能否合作仍是一個大問號。

BBC中文剖析此次訪問的五大看點,探討其對中澳關係及澳洲國內政治的影響。

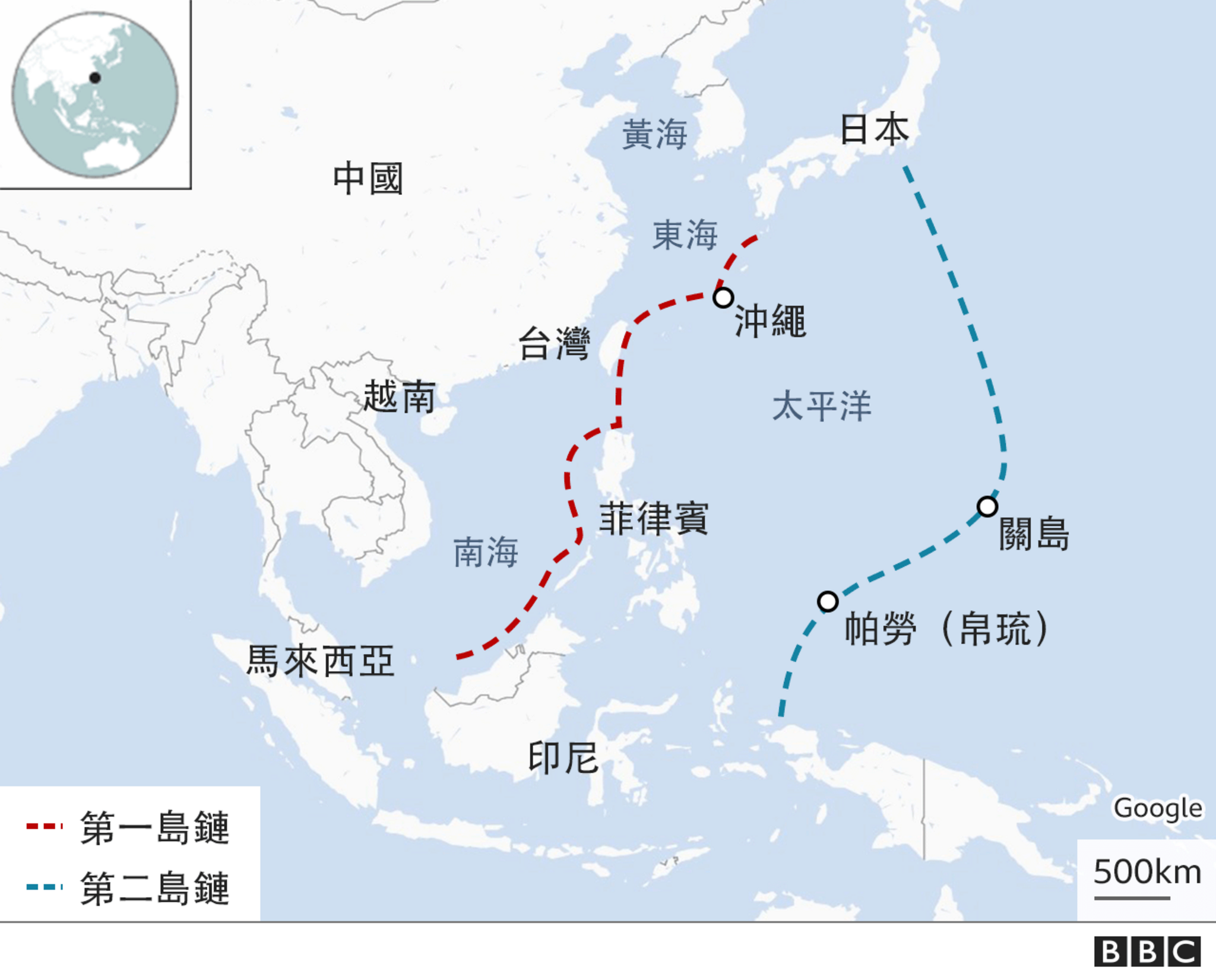

達爾文港位於澳洲大陸最北端、距離亞洲最近的深水港,自2015年北領地政府以5.06億澳元將其99年租賃權授予中國嵐橋集團後,相關爭議不斷,折射出中澳關係的起伏跌宕。

事實上,該港口不僅是澳洲對亞洲的貿易門戶,更是美國海軍陸戰隊與澳洲海空軍的駐紮地,具備顯著的軍事戰略價值,是「第二島鏈」的重要節點之一。二戰期間,達爾文港曾遭日軍63次轟炸,凸顯其作為印太地區戰略要地的歷史角色。如今,在中美地緣政治角力加劇的背景下,達爾文港的控制權問題再次浮上檯面。

阿爾巴尼斯在2025年大選期間明確表示,若連任成功,其政府將以「國家利益」為由,尋求從嵐橋集團手中收回達爾文港經營權,他強調「澳洲的港口應由澳洲人管理」。阿爾巴尼斯在勝選連任後,於今年4月接受澳洲廣播公司(ABC)採訪時表示,坎培拉正積極尋找買家,包括澳洲養老基金,且不排除動用聯邦政府資金直接介入。

分析認為,此立場回應了澳洲國內對中國影響力的擔憂,也與美國重返印太地區的戰略佈局密切相關。美國已投資逾3億美元強化澳洲西北部基礎設施,將達爾文港及附近廷德爾空軍基地視為對抗中國南海行動的關鍵據點。

根據澳媒澳洲廣播公司本週報導,坎培拉要拿回達爾文港的政策似乎沒有改變的可能。澳洲國庫部長(Treasurer of Australia)吉姆·查姆斯(Jim Chalmers)本周在全國廣播早餐節目中已經明確稱表態:「我們將確保達爾文港重新回到澳大利亞人手中。這是我們競選時的承諾。我們將按照步驟推進這一計畫」,他說。

然而,此事引發了中國的強烈反彈。

中國駐澳洲大使肖千於5月22日指出,達爾文港租約是透過公開競標、符合澳洲法律的商業行為,澳方在港口虧損時出租、盈利時欲收回,這「在道義上欠妥」。中國外交部發言人毛寧亦強調,中國企業的合法權益應受保護。中國官媒《環球時報》警告,強行收回達爾文港將損害澳洲的國際信譽、中澳互信及戰略自主空間。

分析稱,此次訪問中,達爾文港問題無疑是阿爾巴尼斯與中國領導人會談的焦點之一。港媒《南華早報》援引澳方相關人士表示,總理將在此次訪華時提及達爾文港問題。然而,分析亦認為,坎培拉近年在澳中關係逐漸破冰之際,力求在維護美澳聯盟、回應國內安全關切與避免激怒中國之間尋找平衡。

從中國的立場來看,美國海軍戰爭學院(U.S. Naval War College)教授詹姆斯·霍姆斯(James R. Holmes)此前向BBC中文分析,中國重視達爾文港,是因為深知島鏈防禦的威力。

霍姆斯向BBC中文解釋,第一島鏈穿過菲律賓和印尼群島,止於馬六甲海峽,而達爾文港位於南海邊緣,可協助盟軍封鎖中國通往太平洋、印度洋的航道,包括巽他海峽(Sunda Strait)和龍目海峽(Lombok Strait)——馬六甲海峽的替代通道。他說:「封鎖島鏈不僅限制中國海上力量的機動能力,剝奪北京的軍事選擇,也會損害中國經濟。我們的地理優勢、軍事實力與穩固聯盟,是中國的劣勢。」

台灣國防部智庫「國防安全研究院」副研究員黃恩浩此前也向BBC中文表示,巴拿馬運河與達爾文港均位於極具戰略重要性的地理位置。他向分析稱,達爾文港是澳洲北部通往印太地區的門戶,對澳洲國防安全和美澳聯盟的區域軍事部署具有關鍵意義。他強調,美國海軍陸戰隊自2012年起開始輪流駐紮達爾文,將其作為美軍掌握「第二島鏈」防衛的南方重要基地,成為美澳聯盟在印太地區軍事互助的關鍵據點。

此外,達爾文港及其附近設施是重要的補給與後勤樞紐,能延伸美軍在印太地區的行動範圍,「美國戰略轟炸機和空中加油機也不時在此輪駐。這不僅有助於澳洲強化對來自北方中國威脅的迅速反應,並對中國在南海、東南亞和南太平洋的軍事行動形成一定程度的嚇阻。」他說。

無論如何,在美中競爭加劇及奧庫斯(AUKUS)聯盟深化之際,美國對達爾文及澳洲北部的軍事部署日益明朗化。

因此,鑑於該港口的敏感性,阿爾巴尼斯此行是否提出具體回購方案,或僅以模糊的「國家安全」措辭試探中方反應,值得外界觀察。若談判破裂,可能進一步加劇中澳關係緊張,影響雙邊經貿合作。

不過,陳星宇博士對BBC中文表示,達爾文港議題或會被提及,但預計不會有實質性進展,在此次訪問中應不會是主要焦點。

華裔澳洲籍作家楊恆均(本名楊軍)在2019年被中國拘留,2021年被控間諜罪,2024年2月北京市法院一審以「間諜罪」判處死刑緩期兩年執行。此舉引發堪培拉強烈反彈,澳洲外長黃英賢(Penny Wong)稱對判決感到「震驚」,澳洲並傳喚中國駐澳洲大使,表達不滿。

有分析指出,在中國,死緩徒刑一般會在緩刑期結束後減為無期徒刑。

根據公開資料,年近60的楊恆均,出生於湖北省,並曾在外交部和駐港中資機構等地工作。其妻子袁小靚曾是新浪微博知名愛國大V「染香」。根據《端傳媒》報導,楊恆均於1998年移民澳洲,2002年取得澳洲國籍。2019年初,兩夫妻從紐約飛抵廣州,楊恆均隨即被中國警方拘押,同年8月,北京以「間諜罪」對其正式逮捕。

事實上,阿爾巴尼斯在2023年首次訪華時曾向中南海提及此案,但未取得實質進展。同年10月,澳洲籍前中國官媒CGTN記者成蕾在被關押多年後獲釋回到澳洲,激勵了楊恆均家屬的希望,其子致信阿爾巴尼斯,呼籲政府爭取「第二個奇蹟」。但去年的死緩判決對楊恆均家屬造成重大打擊,其後表示不再上訴。

澳洲廣播公司指出,此次訪問,楊恆均案可能再次成為雙方會談的焦點之一,同時考驗阿爾巴尼斯在人權與經貿利益之間的平衡能力。《端傳媒》則表示,有關楊恆均的判決,對剛剛「復甦」的中澳關係構成不小影響。

在澳洲國內,相關澳洲公民(例如成蕾)在中國的遭遇不斷凸顯中國人權問題,在民間及輿論場具有一定影響力,同時也是各政黨用以批評對方中國政策的利器。有反對黨及人權組織指責工黨對北京政策過於軟弱。

也有分析認為,若此行無法推動案件進展,可能加劇國內對其外交能力的質疑。反之,若能取得突破,如獲准領事探視或釋放承諾,將為阿爾巴尼斯贏得國內支持,同時向國際社會展示其在人權議題上的堅定立場。

中國外交部則一再強調,中國司法機關依法辦案,保障當事人合法權利及澳方領事探視權。

澳洲是全球稀土礦藏的主要供應國,其鋰、鈷等關鍵礦產對中國的電動車、風能及太陽能產業至關重要。隨著全球綠色轉型的加速,中澳在稀土及綠色能源領域的合作備受全球關注。

澳洲和中國都擁有稀土儲量,但全球約90%的稀土提煉作業(使這些礦物資源變得可使用)集中在中國,使得中國在供應鏈中掌握了絕對主導權,也令西方各國政府深感憂慮。

因此,阿爾巴尼斯此次訪華率領包括力拓(Rio Tinto)、必和必拓(BHP Group)等礦業巨頭高管,顯示出澳洲對能源合作的強烈意願。然而,合作背後隱藏挑戰。

中國主導全球稀土加工,澳洲高度依賴中國市場,國內批評此舉削弱澳洲經濟自主性。工黨的批評者警告,過度依賴中國可能導致供應鏈風險,尤其在中美貿易戰升級的背景下。

因此,阿爾巴尼斯在爭取連任時就曾向選民強調,他勝選後將投資12億澳元(約5.8億英鎊)建立戰略性關鍵礦產儲備,以因應日益升級的貿易緊張局勢。而這項宣布是在北京對七種稀土金屬產品實施出口限制後作出的。此外,阿爾巴尼斯提出的戰略儲備計劃,涵蓋稀土及其他澳洲產量領先全球的關鍵礦產,如鋰和鈷。

也有分析指出,阿爾巴尼斯政府正推動出口市場多元化,並與美國、印度等國合作開發替代供應鏈,但短期內難以取代中國的市場地位。

根據《金融時報》報導,美國五角大廈投資4億美元,直接入股美國稀土公司「MP 材料」(MP Materials),成為其最大股東,分析認為此舉旨在擺脫美國對中國稀土的依賴,確保戰機及電動車等敏感產業鏈不受北京牽制。

此外,澳洲國內對稀土開採環境影響的爭議,也為阿爾巴尼斯的能源政策增添壓力。

除了稀土之外,中國駐澳洲大使肖千亦表示,中方希望在再生能源及人工智慧等領域拓展自由貿易協定。但有分析稱,在AI領域上,因為太過敏感,估計兩國在合作上不會有太大的突破。

中國是澳洲最大的貿易夥伴,2023年雙邊貿易額達2870億澳元,佔澳洲出口總額的三分之一。2020至2023年間,兩國關係跌入谷底,相互制裁。當時,中國對澳洲葡萄酒、大麥等商品實施貿易限制,嚴重衝擊雙邊關係。

2023年阿爾巴尼斯首次訪華後,中國逐步解除對大麥、煤炭等商品的限制,但對龍蝦、牛肉的進口限制及葡萄酒關稅審查仍未完全解決。此次訪問,中國提議審查2015年自由貿易協定,涵蓋人工智慧、醫療保健等新興領域,顯示雙方有意深化經貿合作。

此次,阿爾巴尼斯預計與習近平及國務院總理李強等高層會晤,討論貿易壁壘的進一步解除及新合作領域的拓展。

澳洲企業,如麥格理銀行及滙豐澳洲分行,隨團參與中國國際供應鏈博覽會,顯示對中國市場的濃厚興趣。然而,澳洲國內反對派及部分選民擔心,過於依賴中國可能使澳洲在未來地緣政治衝突中處於被動。

2025年5月,阿爾巴尼斯領導的工黨勝選連任,打破20年來澳洲總理難以連任的「執政魔咒」。

然而,選後民調顯示,其支持率因生活成本危機、住房負擔及原住民和解政策挫敗而下降。因此,此次訪華對阿爾巴尼斯而言,不僅是外交舞台的考驗,更是重塑國內形象的機會。其成功與否,在於能否藉由與中國的合作贏得經濟紅利,如解除貿易壁壘或簽署新合作協議,以緩解國內對經濟疲軟的批評。

此外,若能在楊恆均案或達爾文港問題上取得進展,將回應反對黨對其「對中國軟弱」或「親中」的指控,鞏固其作為強勢領袖的形象。然而,若訪問被視為向北京妥協,尤其在安全或人權議題上,可能引發國內保守派及選民的不滿,加劇其執政壓力。

國際關係學者沈旭暉在阿爾巴尼斯首次勝選時便分析,現時工黨的對華政策似乎不再像外界認為的「傳統上親中」。而當時中共官媒《環球時報》強調「希望澳洲新政府能找回對華的理性,以成熟的方式與中國打交道,以便推動中澳關係重回正軌」。

沈教授在個人網站分析,從澳洲總理阿爾巴尼斯及外長黃英賢的行為及言論能看出工黨不可能背離國家利益,如同阿爾巴尼斯強調的「要改善澳中關係,首先要改變的是中國,而非澳洲」,「假如在上述前提未達到前,就單方面放寬對華貿易,這在選票考量上,亦非上算。」

總而言之,阿爾巴尼斯的第二次訪華,是中澳關係在後疫情時代的再定義時刻。達爾文港的戰略爭議、楊恆均案與成蕾經歷凸顯的人權挑戰、稀土能源的經濟機遇,以及國內政治的算計,交織成一場複雜的地緣政治與經濟博弈。

澳洲國立大學陳星宇博士向BBC中文表示,他亦期盼兩國能在對話中更全面探討太平洋地區的議題,若非在阿爾巴尼斯與習近平的會晤中,至少在持續的外交互動中有所進展。值得注意的是,澳洲外交貿易部太平洋司於6月底與中國駐太平洋特使進行了一次通話,交換彼此觀點。「此舉令人振奮,我期望此類對話能持續並進一步深化。」他說。

日本國際教養大學陳宥樺教授則向BBC中文分析,雖然澳中檯面上可談的議題眾多,例如中國的AI欲進入澳洲市場、澳洲希望拓展與中國的商業機會,甚至台海與南海等區域安全議題,但鑑於澳洲作為美國盟友的身份及中國自身的經濟困境,難以期待突破性發展。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

25/07/2025 08:00AM

25/07/2025 08:00AM

25/07/2025 08:00AM