中文

中文

台灣台北市金山南路及永康街附近,車水馬龍,人聲雜沓,街燈映照著一間小麵館的招牌,夾雜著「罷免立委」連署桌上紙張的沙沙聲與客人議論時事的聲響——這是老闆娘王楚葳近幾個月的日常寫照。

剛結束忙碌的工作,今年58歲的王楚葳女士笑著向BBC中文解釋,她的這家店如何因緣際會成為「大罷免」簽名的連署站:「很多住在附近的人都來簽名,他們多半跟我一樣,是外省人。他們本來就不是民進黨的支持者,就不可能去民進黨議員那邊連署啦。來我這邊,剛好有個安徽大嬸陪著他們,他們比較自在啦。」她笑著說。

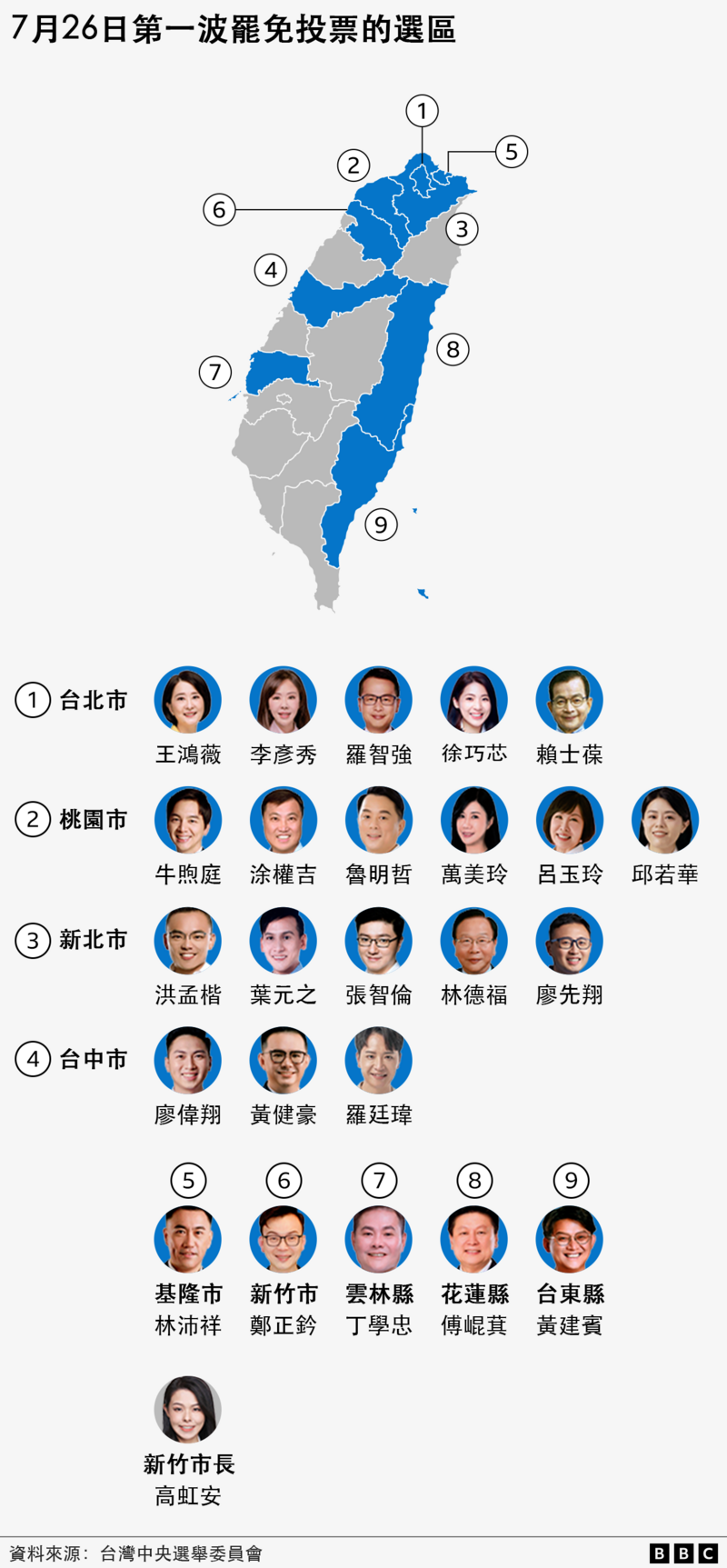

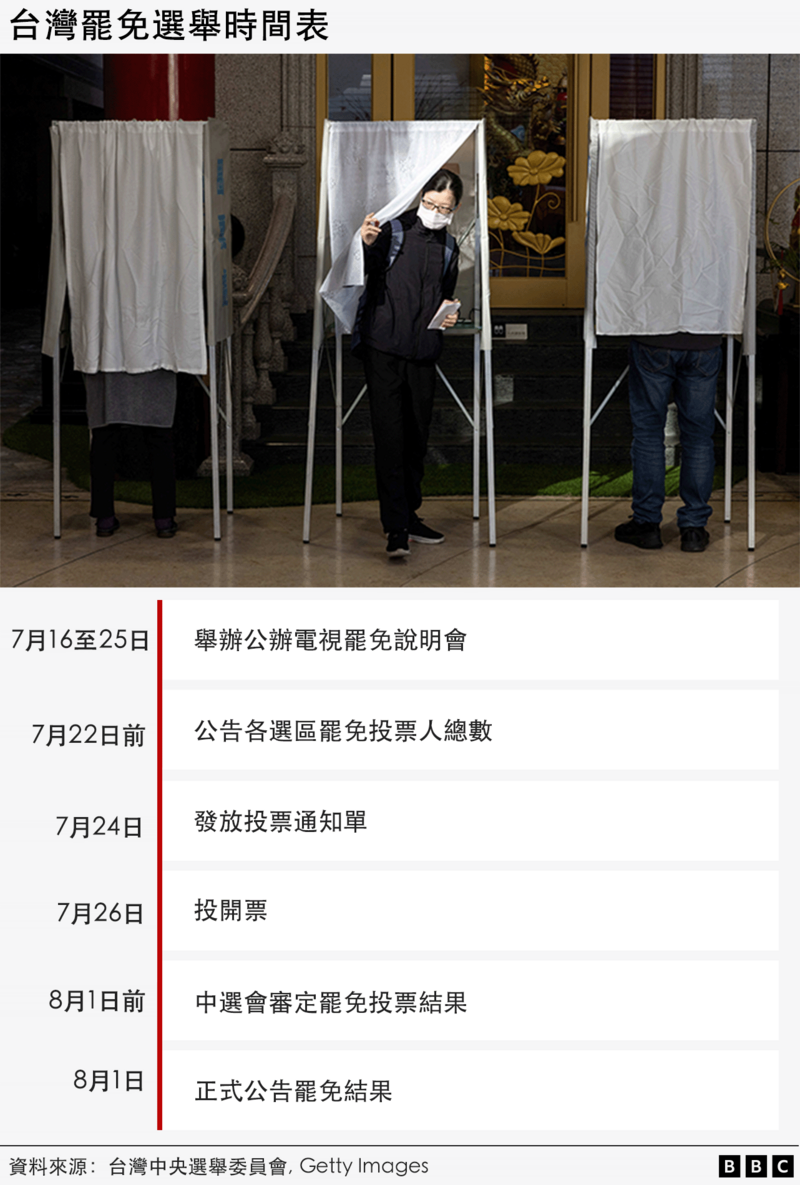

本週末,2025年7月26日,台灣將迎來一場史無前例的大規模罷免投票,決定24名國民黨立委與民眾黨新竹市長高虹安的政治命運。

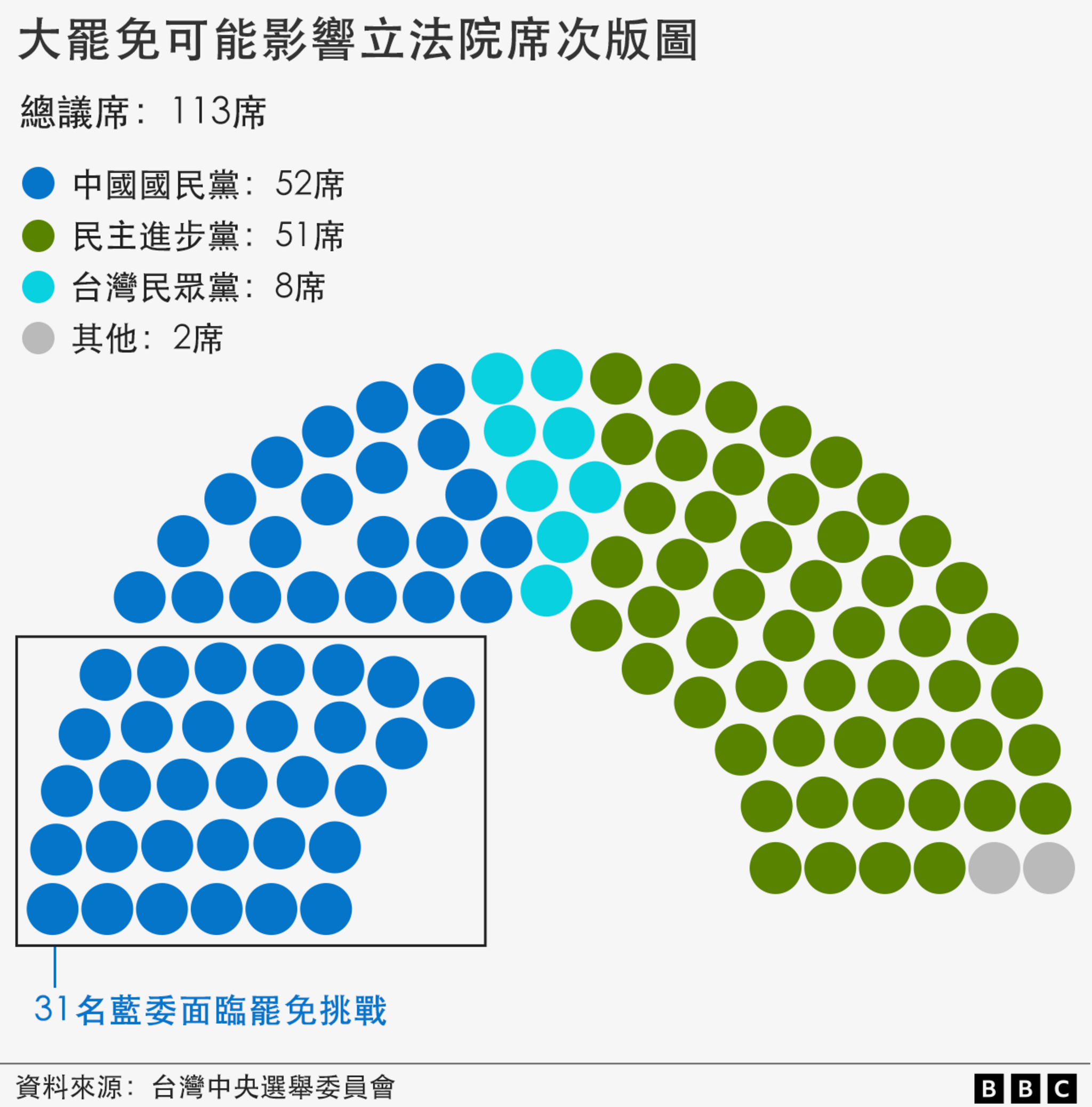

簡單來說,這場「大罷免」運動,源於2024年總統與立法選舉後的「朝小野大」格局。民進黨的賴清德雖然贏得總統大位,但51席國民黨立委、與民眾黨及無黨籍立委聯手掌控立法院多數,除了否決大法官提名,並推動一連串《憲法法院程序法》、《立法院職權行使法》以及且擬將中國大陸籍配偶入籍台灣的年限縮短排入議案等等,開始點燃了反對者的怒火。

今年初,台灣公民團體發起「青鳥行動」,數萬民眾包圍立法願,抗議立委權力過度擴張,進而演變為席捲全島的「大罷免運動」。然而,反對罷免者則抨擊對方「輸不起」或進行仇恨動員。

在這場聲勢浩大,被台灣網民戲稱「總統級規模投票」的大戰中,最引政壇關注的現象之一,是像王楚葳這樣具有「外省人」(泛指1949年隨蔣介石自中國大陸遷台的族群)背景,卻站出來支持罷免國民黨立委的行動,震驚了台灣社會。

當地輿論稱這些被視為傳統「藍營鐵票」的外省族群,不僅是在政治上「出櫃」,甚至是「造反」,挑戰了國民黨的傳統支持基礎,動搖了藍營在台灣北部「鐵票區」的穩固地位。

王楚葳向BBC中文解釋,這一年多來,立委的法案與作為,例如凍結國防預算、否決全部大法官提名等,讓她及軍公教背景的外省友人深感憤怒。她笑著告訴記者,當然也有客人來用餐時拍桌大罵,「還有藍營朋友說,這段日子我們先不要聯繫妳」,但她觀察到更多連署的外省族群,跟她一樣多數來自深藍家庭。

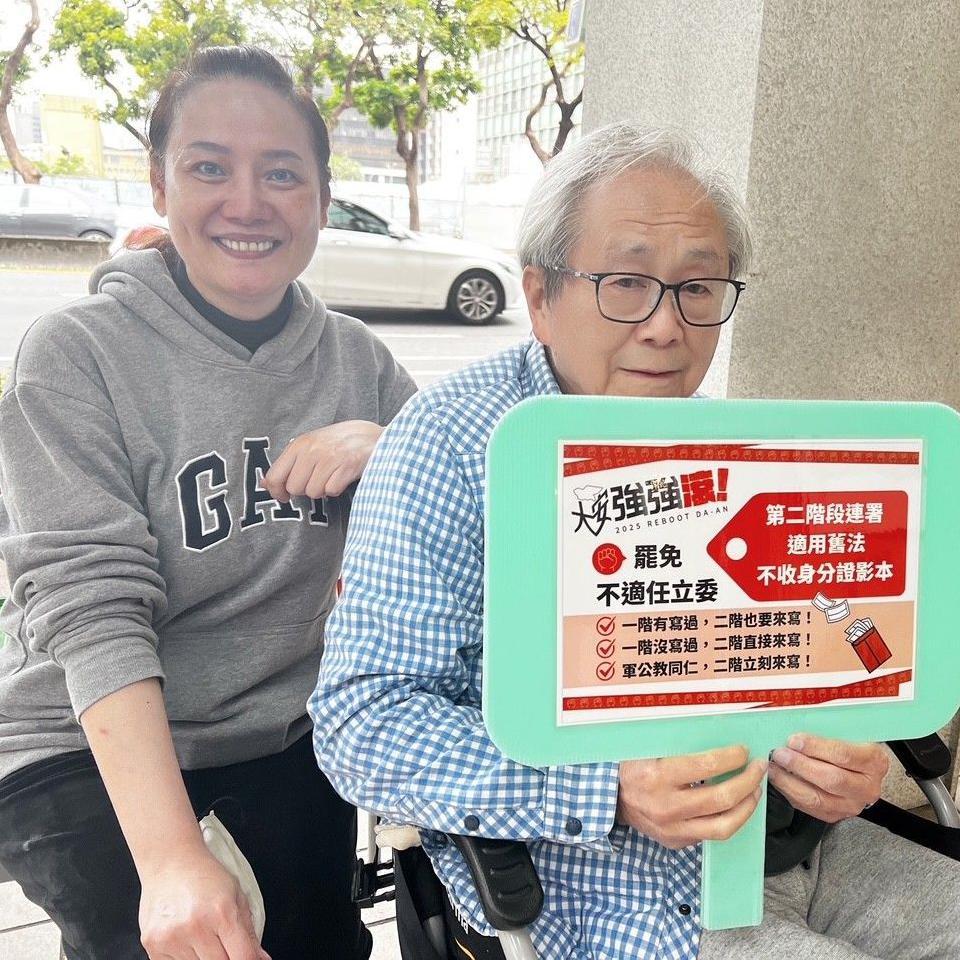

王女士又透露,許多退伍老兵默默支持罷免:「有位老伯伯每次來都穿著軍服,臉色冷冷的,觀察我這家店很久,直到第二階段連署時才過來簽名。他跟我說:『我們藍營自己的人,自己教訓。』」

有分析指出,這背後折射出台灣社會族群與認同問題的變遷。例如,在台北市一場罷免初期的集會中,出現「正藍軍」退伍老兵發言,中華民國國旗與「台灣獨立」旗幟並列於會場,引發台灣輿論熱議。

在台灣網友慣用的社交平台Thread上,許多人驚呼:「連外省人都跑去罷免藍委,國民黨這次頭疼了!」

不過,也有反對聲音。譬如,新加坡《聯合早報》刊出評論批評台灣「大罷免是仇恨動員」,並認為整個大罷免在台灣處於逆風之境,並讓社會瀰漫「非我族類的對立氣氛」。

國民黨青年團前團長劉奕宏則在社交媒體發文稱,不樂見大罷免傷害台灣民主,且讓社會回到動盪的街頭抗議路線。台灣政治大學外交系教授黃奎博也向路透社抨擊民進黨在台灣利用宣傳網路,鼓動台灣社會對中國的恐懼。

據此,台灣中研院社會所教授吳介民對向台媒報導者新聞表示,這些「反共的中華民國派」與「反中的台派」結合成一股不容小覷的政治能量,這些反共的論述,容納了原本國民黨支持者中的反共聲音,譬如那些中華民國退伍軍人。他認為,此現象在台灣前所未有,之後會影響台灣政治的發展,值得關注。

https://www.instagram.com/p/DIoitHCJHgW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=em1zaHUzd3A4OTc=

「外省人」一詞,承載了1949年隨國民黨來台的移民與後代的記憶,約占台灣人口12%左右。根據台灣社會學家葉高華的研究,當年約有100萬外省人隨蔣介石遷台,男女比率懸殊。

據葉教授的研究,從1956年台灣戶口普查(不含軍籍)顯示,大多數外省籍民間人口居住於都會區,40%聚集於台北周邊地區。在台北、高雄、基隆、台中等都市的某些區域,外省人口占比可達兩成以上。在台北市大安區,外省人占比甚至高達66%。

事實上,台灣外省人多居住於國民黨安置軍眷的「眷村」,形成緊密的族群網絡,並生產出台灣眷村特有的鄰里或飲食文化,譬如牛肉麵或眷村文學。由於多數為軍公教背景,讓外省群眾長期被視為國民黨的鐵票倉,認同「中華民國」框架,與民進黨或台派的本土意識形成鮮明對比。

以大台北的大安、新店、信義等選區歷史來看,在一對一的立委選戰中,非泛藍候選人從未勝出,足見軍教及外省人士的政治影響力。

然而,當部分外省後代走上街頭,手持「同意罷免」的標牌,與綠營民眾並肩高喊改革,這畫面震驚了島內輿論。

以王楚葳女士為例,她向BBC中文表示,其父親是1949年隨蔣介石來台的安徽人,母親則來自雲林,在高雄一個平凡的教師家庭長大,成年後來到台北工作生活,至今在大安區深耕三十餘年。說著一口如新聞主播般標準清晰的中文,王楚葳向記者坦言,40歲前她一直是藍軍的支持者,「我有著外省人的優越感」,覺得擁有更優越的文化資本,但對台灣本土歷史一無所知。

「我是直到40歲那年,因緣際會回到高雄短居,接觸到許多人,觀察到許多事,我才一步步了解台灣的歷史與過去,終於成為『台派』。」

「其實是逃難過來的族群,台灣接納了我們,我竟然對這片土地的歷史一無所知,」她說。

事實上,王女士的變遷與另一位受訪者徐馨生女士的際遇近似。住在台北中產階級社區天母、70餘歲的徐馨生女士,父母是在對日抗戰時結識,所以兄長在四川和貴州出生。母親則是江西人。1949年國共內戰,其兄父隨著蔣介石部隊撤退來到台灣落腳,徐女士則在1949年出生於台北新店,因此被取名「馨生」意指「新」店出生。

她的父親是黃埔軍校出身,來台後在政治作戰學校及廣播電台任文職。徐女士解釋,她因之自小隨父親訓練,說得一口正宗京片子。成年後,繼承父親衣缽,藝術學院畢業後進入廣播界。

她告訴BBC中文,家人親族多從事軍公教或移民美國,自己在政工幹校的眷村成長,是台灣外省家庭的「標配」(標準配備),但自己一個「中華民國派」的好女兒轉變為「台派」中的少數外省人,是個意外,也同時是命運的安排。

那是1984年,徐馨生在台灣知名的《國語日報》語文中心擔任華語教師,教外國留學生學習中文。徐女士說,當時候台灣尚未解嚴,但她的德國學生對台灣的歷史竟然比她還熟悉,例如「228事件」中台灣菁英如何消失殞命、50年代的「白色恐佈」期間外省人又如何被關押乃至喪命等。她説:「我的德國學生給我啟蒙,讓她何謂普世價值。」

徐馨生又告訴記者:「當時我回去自己找資料,才知道『228事件』是怎麼回事,台灣發生過什麼事……我每天晚上哭著思考這些問題,隔天上課又與這些德國學生辯論……最後我終於清醒了。」

徐女士在電話中笑著向BBC解釋:「我父親那時候還說,我是因為嫁給台灣人(本省人),政治認同才變了,但不是那樣的。其實我先生他們,和許多台灣人一樣,親歷戒嚴歷史,根本不談政治,自小就被長輩告誡『小孩子有耳無嘴』。所以,其實我家是我先去一步一步尋覓自己的認同的。」

因此,1990年起,徐馨生積極參與台灣的政治與社會運動,「當時很多台灣人說我好勇敢,我很感動」。

如今徐馨生年事已高,健康狀況限制了她親赴街頭參加罷免志工活動,但她仍支持志同道合的商家,並被他們感動。徐女士同時是業餘京劇表演者,常與好友登台表演「票係」,她說自己反對文化與政治必定要連結在一塊的說法,她熱衷京劇但對對岸的體制沒有認同。

但徐女士也坦言,曾因為政治立場,親愛的家人一度在關係上疏遠,但她對父母仍是尊敬且孝順,在後者晚年時親臨病榻,進進出出醫院,從不怠慢。徐女士說,多年前,母親九十多歲時,在病榻上向她坦言來台灣六十餘年,「不是外省人,我也是台灣人」,讓她心中無比寬慰。

事實上,如同徐馨生與家人的經驗,這些參與大罷免運動的外省民眾,也時而要面對家人的不滿或批評。譬如,住在台北市大安區的伊芳(Yvonne)女士,便有類似經驗。

30多歲的伊芳,擔任行政助理工作,卻連續數月於下班後參與罷免義工工作。大安區從未有非泛藍候選人在一對一的立委選舉中勝出,這讓罷免運動在此顯得格外艱難。伊芳向BBC中文說:「其實,一開始我只是觀察,覺得罷免太難了,尤其在台北市。」

然而,每天看著立法院新聞——國防預算被凍結、中國籍配偶入籍年限縮短、大法官提名被否決——她的焦慮與日俱增。「我只是小小公民,無能為力。」直到連署進入第二階段,看到街頭志工的辛苦付出,她才燃起參與的決心。如今,她每天下班後,便到大安地鐵站周遭的連署點當志工,成為罷免運動的生力軍。

伊芳告訴記者,的爺爺與外公皆為隨蔣介石來台的上校軍官,奶奶與外婆是本省人,家中既有「芋頭」也有「蕃薯」(台灣對外省本省人的暱稱)。

然而,這樣的混合家庭深受深藍體制影響。她說,大學前家中只看中天、中視等媒體。

「我是太陽花世代,大學時才開始覺醒。」她回憶。

伊芳告訴BBC中文,人生第一次投票支持了前總統馬英九,但出社會後,她對國民黨的作為感到失望,開始自行研究「228事件」與台灣歷史,逐漸轉向本土認同。她的參與未獲家人全然支持。

「我爸爸聽到我在當罷免志工,簡直『原地爆炸』。之後才和好」伊芳笑說。她的母親對政治從冷感到擔憂,害怕她在街上當義工的安危,但經耐心解釋,母親與弟弟願意支持投票。她的婆婆則為她的行動感到驕傲。

此外,在街頭拉連署簽名的過程也有挑戰,她告訴BBC中文:「有次在東門捷運站,我幫罷免吉祥物『同意熊』拍照,一位老伯伯從後面撞我,說我擋路。」

她還遇到破口大罵的長者,指責她「拿錢當志工」,或有阿姨騎單車到成功市場外對她與義工飆罵。或有人甚至質疑她「不用上班」,暗示她不務正業,才有空當志工,她則回應自己是下班後拖著疲累的身體來參與,一天當兩天用。

不過,更令她痛心的是在台灣,大家似乎對政治打壓等「白色恐佈」的陰影猶存。

伊芳對BBC中文說,一位親近的女性家族長輩在地方政府工作,本欲參與連署,後來卻收回,只計劃在投票日低調投票,因擔心戶政系統被不肖人士入侵,洩露連署資料。「2025年的台灣,竟然還有這種事,甚至真的有人被黑幫騷擾,真的很可憐,」伊芳感嘆。

然而,她也看到希望:「在大安區,願意比讚的長者開始表態。一位退伍軍人伯伯說,他和我外公一樣是榮民,不能公開支持,但願意捐錢。他說『共產黨不能拿走台灣』。」此外,伊芳又說自己「中配六改四」政策尤為反感:「我弟弟的女友是馬來西亞人,我們都明白拿台灣身份有多難,為什麼要獨厚大陸配偶?」

事實上,同樣與伊芳有類似觀察與經歷的人並不在少數。

在台北市南區,藍營傳統票倉文山區的酷熱夏日,52歲的家庭主婦王小寶同伊芳一樣,已經連續數月作為罷免志工,穿梭街頭巷尾,積極拉票。她告訴BBC中文,曾遇到一位外省老伯伯,怯生生地繞過攤位,甚至不敢接下傳單。「那個年紀的人還不敢公開表態,讓我覺得很心疼。」

她也在文山區,看到一些公家系統退守的長者時而戴著墨鏡、裹得嚴實,偷偷前來向義工表示支持,卻因擔心身份暴露而誠惶誠恐。「你知道嗎!我看到一對公務員夫妻,簽了連署書後,沒多久他們又走回來悄悄抽回連署書,因為他們還是害怕曝光。」

王小寶向BBC感嘆說,戒嚴時期政治清算的過往,讓許多外省長輩對於參與政治仍心存芥蒂,當時許多外省家庭因與家鄉聯繫而被監控、關押,至今餘懼猶存。

王小寶告訴BBC中文,她的個人成長經歷讓她對這些外省長輩如履薄冰的心態感同身受。她說自己出生於桃園中壢,父親是江蘇人,母親是台南人,在濃厚的愛黨愛國教育中成長。

她舉例說,父親對「國父紀念館」有深厚情感,甚至參觀時會感動落淚。但她上高中時,一位「228事件」受難者家屬的英文老師向她提及這段台灣悲傷的歷史,讓她震驚不已。

上大學後,她開始質疑所受教育,但因內心混亂,便乾脆採取政治冷感的態度應對。婚後,她隨丈夫赴中國生活六年,促使她重新審視價值觀。2014年「318太陽花學運」期間,她在大陸徹夜翻牆關注台灣,看到學生被打清場的畫面,淚流滿面。

與愛子先生一家三口返台後,她成為家庭主婦,有更多時間參與公民運動。今年初的「青鳥行動」讓她正式投身街頭,「我們文山區一直沒人願意當領銜人,我失望到退了群。」

王小寶坦言,直到有人挺身而出,她才重新加入罷免運動。她對立委凍結潛艦及防衛預算的行為尤為憤怒:「我兒子未來也要當兵,沒有好裝備是要他們去送死嗎?」。此外,她與王楚葳及伊芳異口同聲,對立委擬將「中配六改四」的修法舉措深感不滿。

王小寶的家人並非全都支持她的政治選擇,譬如家中的長輩對她的政治認同有些不滿,但她說自己固然會有不安,但選擇以行動「消除自己的焦慮」。

她又笑著說,老公與愛子倒是很高興,因為她忙於當義工,沒時間做飯,「他們可以吃外食啦,很開心!」。

無論結果如何,台灣「外省子弟」為何在此次大罷免中「網路出櫃」或在「街頭造反」不再支持國民黨主張?「台派」為何與「中華民國派」開始交集?她們是一時衝動或是政治覺醒?這些問題已經在台灣輿論熱議,也無疑地將持續影響台灣民主及社會變遷。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

06/08/2025 11:00AM

05/08/2025 05:00PM

05/08/2025 05:00PM