中文

中文

美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump,川普)近日在社交平台發文表示,他可能訪問中國,但強調此行僅在中國領導人習近平的邀請下才會成行。

如果他年內成行,仍被北京制裁的國務卿馬可·盧比奧(Marco Rubio,魯比奧/魯比歐)何以隨行?作為美國最高外交官和他的最高國安顧問,如果盧比奧被拒之門外,特朗普會堅持訪華嗎?如果北京和華府都急於讓特朗普訪華成為現實,雙方將如何解決這一危機呢?

事實上,特朗普在多個場合表達訪華意願和強調他與中共領導人的「朋友」關系後,有輿論認為他是在向北京示好。近日特朗普駁斥外界的這些解讀說,他並非「主動」尋求與習近平在中國會面,而是「在收到北京的邀請後才考慮訪華」,並透露「這樣的邀請已經發出」。

《紐約時報》報導,特朗普年初與習近平進行了一場長達90分鐘的通話,雙方同意推進貿易談判並互邀對方進行國事訪問。外界推測,具體時間可能與亞太經合組織(APEC)峰會(2025年10月30日至11月1日)或9月3日的二戰結束80周年紀念活動相關。

然而,盧比奧被中國制裁的身份為這樣的訪問增添了外交上的複雜性。盧比奧於2020年因涉疆及涉港問題兩度被中國列入制裁名單,成為首位被中國制裁的美國國務卿。 這意味著他無法踏入中國國門,勢必會在美中高層互動中造成「外交上的尷尬」。

有分析認為,不管特朗普訪華成行與否,盧比奧被制裁這一事實可能影響美中高層外交的順暢性。

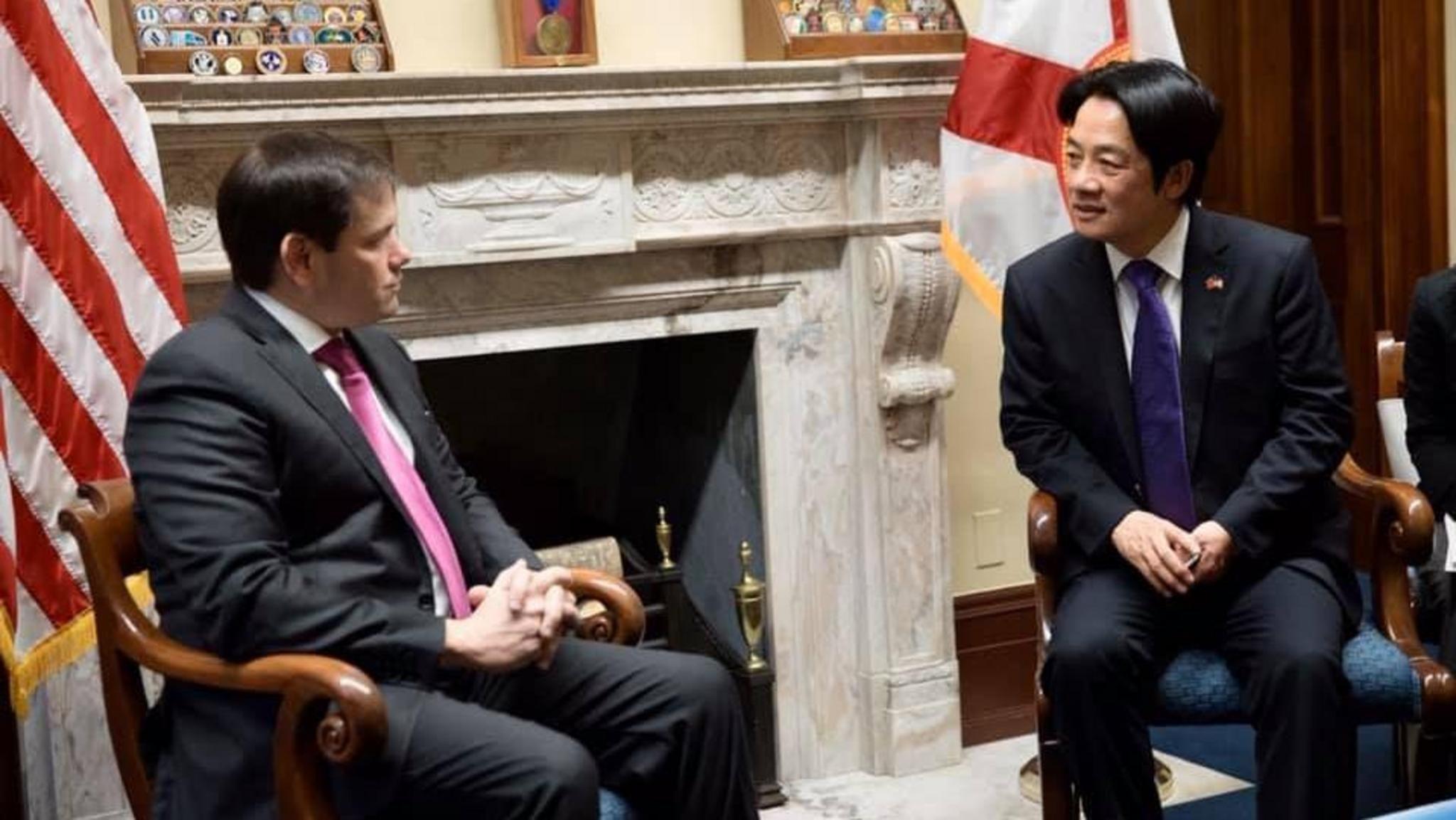

今年7月早些時候,盧比奧与中國外长王毅在吉隆坡会见,是兩人首次見面,但不曾在公開場合握手,凸顯雙方緊張關係。雙方在1月底通過電話,氣氛冷淡;《路透社》報導,今年2月,王毅在紐約主持聯合國會議時,曾試圖與盧比奧會面但未成功。

因此,有分析認為,若盧比奧隨特朗普訪華,其制裁身份可能引發外交禮儀上的尷尬,甚至影響會談氛圍。

中國研究專家,美國智庫太平洋論壇(Pacific Forum)兼任資深研究員藍若思(Elisabeth Larus)教授向BBC中文解釋說,盧比奧與北京高層會面中難免有些尷尬時刻,例如缺乏眼神交流,雙方面容冷峻而非笑意盈盈,「但他們的任務主要是為特朗普與習近平的會晤鋪路,而非進行深入的實質性討論。」

藍若思說,外界對盧比奧與王毅幾次會談能達成重大進展的期望本來就不高。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(The German Marshall Fund)印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)也向BBC中文分析稱,對盧比奧的制裁不太可能構成重大障礙。「你可能記得,美國在2014年解除了對印度總理莫迪長達十年的簽證禁令,而北京也在今年早些時候解除了對歐盟議員的制裁。即使中國不正式解除對盧比奧的制裁,這些制裁也不太可能阻礙他訪問中國。」

不過,美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元向BBC表示,盧比奧對北京的鷹派立場及其個人情緒可能使雙邊談判在技術層面上進展緩慢,但不至於改變談判的大方向。

他解釋說,外交工作很大程度上依賴外交人員之間的互動與信任建立,盧比奧可能對北京存有不滿情緒,或許會延緩談判進程,但其被中國制裁的身份影響有限。

葉教授說,美國是特朗普主導外交政策,盧比奧更多扮演傳話者角色,類似中國外交部長王毅對習近平的角色。「盧比奧過去作為參議員時針對中國的負面評論眾所皆知,但現在他批評中國的言論沒有那麼多,雖然不代表他的立場變了,但背後還是反射出川普施政那種重交易與可談判(negotiable)風格。」

作為對華強硬的鷹派人物,盧比奧因新疆及香港問題於2020年兩度遭到中國制裁。2020年7月,中國反制美國對新疆高官的制裁,對盧比奧等三位美國議員施加報復性制裁;同年8月,因香港問題,中國再次對盧比奧等11名美國人實施制裁。相較於特朗普第一任期時的國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在卸任次日遭到中國制裁,盧比奧成為首位帶著「制裁」頭銜上任的美國首席外交官。外界關注他未來是否可能訪問中國,以及在美中繁瑣的貿易談判中扮演的角色。

新加坡國立大學副教授莊嘉穎向台媒《關鍵評論網》分析,過去美國曾解除對印尼現任總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)的制裁。普拉伯沃因涉嫌參與對1990年代東帝汶獨立運動鎮壓,遭美國制裁長達20年。特朗普任內為拉攏印尼對抗中國,解除對其訪美禁令,使其與當時的美國國防部長會晤。莊教授認為,若北京希望與美國新政府維持良好溝通,可能會針對盧比奧的制裁做出調整。

例如,2025年1月,中國外交部將盧比奧的中文譯名從「盧比奧」調整為「魯比奧」,被外界解讀為試圖淡化其制裁背景,為高層互動創造空間。此外,有專家指出,美中可能通過非正式管道或第三方(如瑞士)安排談判,以避免正面衝突。《路透社》提及,2025年5月,中美在日內瓦舉行貿易談判,由中國經濟高官何立峰與美國官員對談,避開了盧比奧的直接參與。這可能成為未來特朗普訪華時處理外交尷尬的模式。

專家認為,儘管特朗普的外交團隊對華強硬,但若特朗普採取「交易的藝術」策略,盧比奧可能會遵從其領導,顯示其影響力受限於特朗普的整體戰略。或者,在與中國的談判中,華府可能選擇由其他高層官員,如商務部長,負責直接談判,繞過盧比奧的敏感身份。

對北京而言,其可能採取外交彈性,例如避免公開提及盧比奧的制裁歷史。然而,中國迄今未明確解除對盧比奧的制裁,顯示其在外交姿態上仍保持一定的不妥協態度。

https://www.youtube.com/watch?v=q3OcF_EkxJ4&list=PL9B7EAtpvelgvqLmDOtoGgiVph5UzxJ4K&index=2

當前,美中關係因貿易戰及地緣政治競爭持續緊張。2025年4月,特朗普第二任期對中國商品一度徵收高達145%的關稅,中國則以125%的報復性關稅回應,雙邊貿易幾乎陷入「貿易禁運」狀態。

《華盛頓郵報》指出,儘管特朗普與財長斯科特·貝森特(Scott Bessent)近期表達和解意願,但中國堅持要求美國撤銷所有單邊關稅,並強調談判需基於平等與相互尊重。2025年5月,中美在日內瓦達成90天關稅暫停協議,美國將關稅降至30%,中國降至10%,但雙方隨後互相指責對方違反協議,導致談判進展停滯。

兩國代表本周早些時候在瑞典再次進行貿易談判,沒有即可達成是否延長「休戰期」的協議,但承諾會繼續就此跟進。

葉耀元教授向BBC說,美國說到底希望中國全面開放市場,但自習近平2012年上台後,中國經濟政策趨向封閉,開放市場的可能性極低,因為這幾乎等同要求中共改變體制,北京不可能妥協。

「中國希望美國降低關稅(目前高達50%),以減輕對中國出口商和製造商的壓力,緩解國內經濟『內卷』和失業問題。而稀土是中國在談判中的主要甚至是唯一有效的籌碼,但即使願意在稀土上讓步,美國關稅也不太可能降至25%以下,美國堅持要求市場開放,而這對中共來說是『命脈』,難以妥協。」他說。

藍若思教授則認為,北京尋求降低關稅並獲取美國AI技術,特別是敏感的雙用途超算晶片;特朗普則希望獲得稀土並期望中國增購美國農產品。但中國在上次特朗普第一任期內未能兌現相關承諾,部分原因是當時的期望過高。

專家也表示,除了貿易,特朗普訪問中國也有地緣政治上的盤算:特朗普希望通過與習近平的直接對話,緩解貿易戰的經濟壓力; 他還每每強調與習近平的「個人關係」,認為有助於解決貿易、芬太尼走私及台灣問題等議題。同時,特朗普希望利用訪華機會,與盟友(如日本、韓國)協調白宮的對華政策,遏制北京在印太地區的影響力。

北京方面則希望從美國獲得具體讓步。《路透社》分析稱,中國要求美國撤銷對華為等企業的技術限制、解除對中國關鍵礦產的出口管制,並在台灣問題上採取「更謹慎」的立場。

葛來儀則解釋說,關於計劃中的特朗普與習近平峰會,「我認為特朗普希望中國對美國企業和產品開放市場。習近平則可能尋求美國進一步放寬技術限制,並希望美國發表支持中國和平統一台灣的聲明。」

葉耀元教授分析說,若特朗普訪華前,雙方談判未取得實質成果(如晶片、關稅或稀土),此次訪問可能僅具象徵性意義。「向國際展示美中仍維持接觸,避免熱戰,給其他國家吃定心丸,『我們沒有要脫鉤喔,還是會繼續談』。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

02/08/2025 08:00AM

01/08/2025 05:00PM

01/08/2025 05:00PM