中文

中文

當美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump,川普)於4月2日宣佈戲劇性的關稅政策時,沒有哪個地區比東南亞更為震驚。這是一個整體世界觀和經濟模式皆建基於出口的地區。

部分國家的關稅高達49%,波及從泰國、越南的電子產品出口商,到馬來西亞的晶片製造商,以及柬埔寨的服裝工廠等多個產業。

「我記得那天早上醒來,還很早,就看到他站在白宮草坪上拿著一塊板子。我心想:『我看錯了嗎?36%?怎麼可能?』」理查德·韓(Richard Han)說。他的父親創辦了恆諾微電子公眾有限公司(Hana Microelectronics),這是泰國最大的代工製造商之一。

泰國原本要面臨36%的關稅,如今和多數鄰國一樣,已達成協議將關稅降至19%。

談判過程一直拖到最後一刻,直到特朗普設定的最後期限8月1日前兩天才敲定。過程充滿波折,至今仍幾乎沒有具體細節說明雙方究竟達成了什麼協議。

東南亞區域組織東盟(ASEAN)的10個成員國在2024年對美國出口總額達4770億美元(約3600億英鎊)。其中越南對美出口高達1370億美元,約占其GDP的30%,是最依賴美國市場的經濟體。

因此,越南政府率先與美國展開談判,也是區域內第一個與美國達成協議、將懲罰性的46%關稅削減的國家。

根據特朗普總統的說法,該協議將關稅降至20%,同時他聲稱越南將對所有美國進口商品實施零關稅。值得注意的是,越南領導層對此協議保持沉默。

目前沒有任何細節、書面或簽署文件,有些報導甚至指出越南並不認同特朗普所說的數字,但這項協議為區域內其他國家樹立了標準。

印尼和菲律賓隨後也達成協議,將關稅降至19%,儘管這兩國對美出口依賴程度不高。

泰國對美出口規模龐大,去年出口額超過630億美元,約占其總出口的五分之一。理應早早前往華盛頓爭取將特朗普為其設定的36%關稅降低。

但是泰國並非越南——一個一黨制共產國家,重大決策可由少數領導人迅速拍板,無需顧慮企業或民意。

相反,泰國如同韓國和日本,即便是美國的堅定盟友,仍需經歷漫長拉鋸的談判。泰國也面臨國內政治和輿論的掣肘,現任政府是個脆弱且分裂的聯合政府,受制於各方利益團體。

更糟的是,泰國做出的一些與貿易無關的決策激怒了美方。

今年2月,泰國將40名被困十餘年的維吾爾尋求庇護者遣返中國,無視美國國務卿馬可·盧比奧(Marco Rubio)的警告。一位泰國貿易官員告訴BBC,美方談判代表在5月的關稅談判中仍提及此事表達不滿。

此外,一位區域軍官對一名美國學者提起冒犯君主罪指控,導致該學者入獄並被迫離開泰國。因此,泰國不僅未能站上談判前線,反而淪為隊尾。

泰國貿易團隊面臨的另一難題是美方要求作為減稅交換條件的內容,尤其是開放泰國高度保護的農業市場。

食品產業在泰國是大生意。正大集團(CP Group)是全球農業巨頭,也是泰國最大的企業。美方的要求對泰國而言極為痛苦。

「越南打開了潘朵拉的盒子,」另一位泰國貿易官員說。「他們對所有美國進口商品提供零關稅,讓我們這些無法輕易全面開放市場的國家陷入困境。」

距離曼谷三小時車程的那空那育府(Nakhon Nayok),沃拉武·西里蓬(Worawut Siripun)飼養了12000頭豬——這在泰國是重要產業,因為泰國人吃豬肉的比例很高。他是泰國養豬協會的活躍成員,一直在遊說反對取消美國豬肉的關稅。

「美國農民的生產規模比我們大得多,成本也更低。所以他們的豬肉價格會更便宜,本地農民根本無法生存。」

農業市場的開放也是日本談判中的癥結點之一,日本希望保護其稻農。與印度的談判中,這也是主要障礙之一。

在泰國,普遍認為像正大集團這樣的農業巨頭也在遊說反對美方開放家禽和玉米等其他產業的要求。據BBC了解,每一輪華盛頓的關稅談判後,泰國貿易團隊與內閣部長之間都會進行激烈會議。

但另一方面,泰國的製造業對GDP的貢獻遠大於農業,他們迫切需要一項協議。

「如果我們被徵收36%的關稅,那對我們來說將是災難,」SK聚合物公司(SK Polymer)副總經理蘇帕·蘇萬皮蒙庫(Suparp Suwanpimolkul)在協議公布前說。該公司生產各種橡膠與合成材料零件,用於洗衣機、冰箱、冷氣機等。

「我保證你家裡至少有一樣產品是我們做的,」他說。

SK聚合物由蘇帕和兩位兄弟於1991年創立,其發展歷程正是現代泰國的縮影,從父親的小型家族企業起步,搭上全球貿易爆炸式成長的浪潮,成為泰國經濟的基石。

他們是複雜供應鏈的一環,產品與來自多國的零件組合,製成出口的消費、工業或醫療產品。公司約20%的收入來自美國,但若計入含其零件的產品,比例更高。特朗普的關稅政策打亂了整個局面。

「我們的利潤很薄,」蘇帕說。他表示若關稅在20%或甚至25%以內,還能透過削減成本應對。他在協議公佈前接受BBC訪問時表示,不確定性才是最大挑戰:「拜託——我們的政府,快點達成協議,讓我們能規劃業務。」

20%的關稅對泰國的電子製造商來說也還能接受,這是泰國的重要產業。

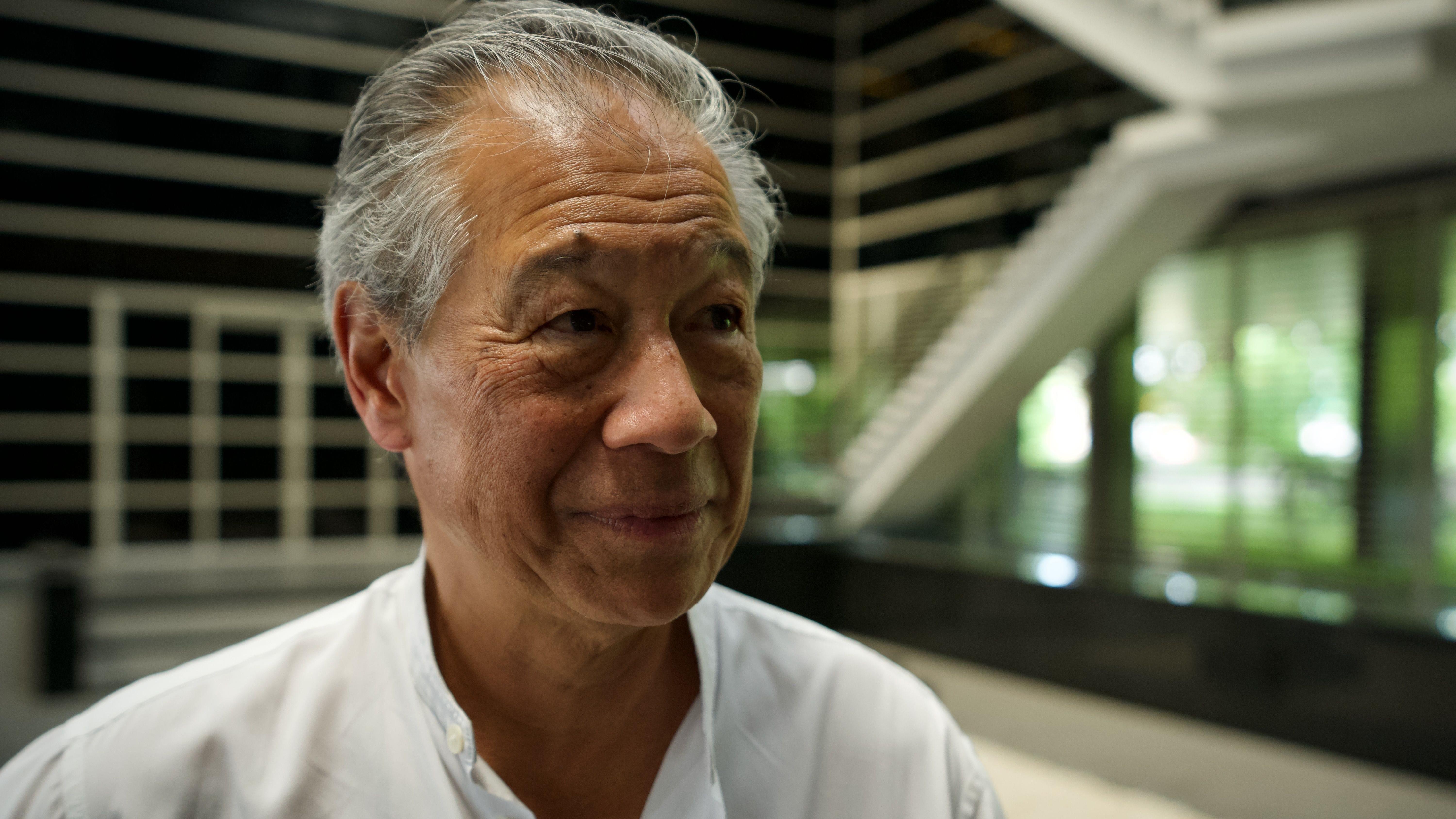

「如果我們這個區域的國家都落在20%左右,買家就不會另尋供應商——這對美國消費者來說就像增值稅一樣,」恆諾微電子公眾有限公司執行長理查德·韓說。該公司生產我們數碼生活中不可或缺的基本零件:印刷電路板、積體電路、RFID標籤等。

韓先生表示,只有約12%的產品直接出口美國,但如同SK聚合物,若計入間接出口的產品,比例更高。但他擔心的不只是關稅數字。

他擔心的是「轉運」問題——美國指控中國透過東南亞轉運產品以規避關稅。根據特朗普總統說法,對於被美國認定為轉運的商品,越南將被課以40%的關稅——是新關稅率的兩倍。

特朗普第一任期對中國加徵關稅後,泰國和越南的外資大幅增加,對美出口也隨之上升。部分是中國企業遷移生產線,部分是產品中使用更多中國製零件。而這些零件不只來自中國。

在另一家電子製造商SVI,機器人穿梭於生產線,將數百個微小零件送至價值數十萬美元的機器中組裝電路板。從標籤上可見,這些零件來自馬來西亞、菲律賓、台灣和中國大陸。

SVI生產監視攝影機、客製化擴音器、醫療設備,依照主要來自斯堪的那維亞的客戶需求製造。泰國的製造業是全球極為複雜供應鏈的一部分,幾乎不可能為了滿足美國總統的要求而重新安排。

根據世界貿易組織(WTO)規定,若產品在當地製造過程中增加了至少40%的價值,或被「實質轉型」為新產品(如iPhone組裝後成為新產品),即可視為當地產品。

但特朗普政府無視WTO規則,目前尚不清楚哪些會被視為轉運。韓先生擔心,若美國堅持要求更多本地零件、或更少中國零件,這將比標準關稅更嚴重地衝擊泰國企業。

「東南亞非常依賴中國,」他解釋說,「中國擁有全球最大、最便宜的電子和其他產業供應鏈。

「我們可以從其他地區購買材料,但會貴得多。而要讓泰國、越南、菲律賓或馬來西亞在本地達到50-60%的製造比例,幾乎不可能。如果這是取得美國原產地證明的條件,那就沒人能拿到。」

目前這些細節幾乎都未公開。儘管特朗普總統聲稱他已為美國商品爭取到菲律賓和印尼的零關稅,這兩國皆表示此說法不正確,仍有許多細節待談。

對泰國政府而言,在起步晚、又難以滿足美方要求的情況下,能達成協議已是一種解脫。

至於如何落實協議,則是之後再煩惱的事,這類細節通常需數年才能釐清。而在這方面,無論是發達國家還是發展中國家,都在努力跟上特朗普變幻莫測的關稅政策。

「總有一天這一切會結束吧。一定會結束吧?」韓先生說,「問題是,我們不知道遊戲規則會是什麼,所以大家都在原地打轉,只等著知道新遊戲該怎麼玩。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

08/08/2025 11:00AM

08/08/2025 11:00AM

08/08/2025 08:00AM