中文

中文

1943年,一艘偽裝船隻從澳洲出發前往英國,運載一件最高機密的貨物——一隻年幼的鴨嘴獸。

這隻鴨嘴獸以其未來主人、英國首相溫斯頓·邱吉爾(Winston Churchill)命名。這份罕見的禮物來自一個在第二次世界大戰擴展至太平洋、戰火逼近之際,急於爭取英國支持的國家。

當戰火在周遭海域激烈進行時,這隻幼獸在抵達前數日被發現死於為其專門設計的「鴨嘴獸居所」中。

為避免引發外交事件,牠的死亡——以及牠的存在——被刻意隱瞞。

牠被防腐處理、製成標本,悄悄安置於邱吉爾的辦公室中。外界曾有零星傳言,牠死於納粹潛艇造成的彈震症(又名砲彈休克)。

多年來,究竟是誰或什麼導致牠死亡的謎團始終未解。

世界一直對鴨嘴獸充滿好奇。這種會下蛋的哺乳動物,擁有鴨子般的臉與腳、類似水獺的身形,以及海狸般的尾巴,曾被許多人認為是精心製作的騙局或標本惡作劇。

對熱衷收集稀有動物的邱吉爾而言,鴨嘴獸的神秘感更令他渴望擁有一隻——甚至六隻——作為其動物園的一部分。

1943年,他向澳洲外交部長H·V·伊瓦特表達這个願望。

澳洲已禁止出口鴨嘴獸,且牠們極難運送、從未有個體成功完成如此長途旅程,但在伊瓦特眼中,這些都只是可克服的挑戰。

隨著日軍逼近,澳洲愈發感到遭母國忽視——若送出一批鴨嘴獸能促使邱吉爾更積極回應澳洲的支援請求,那就值得一試。

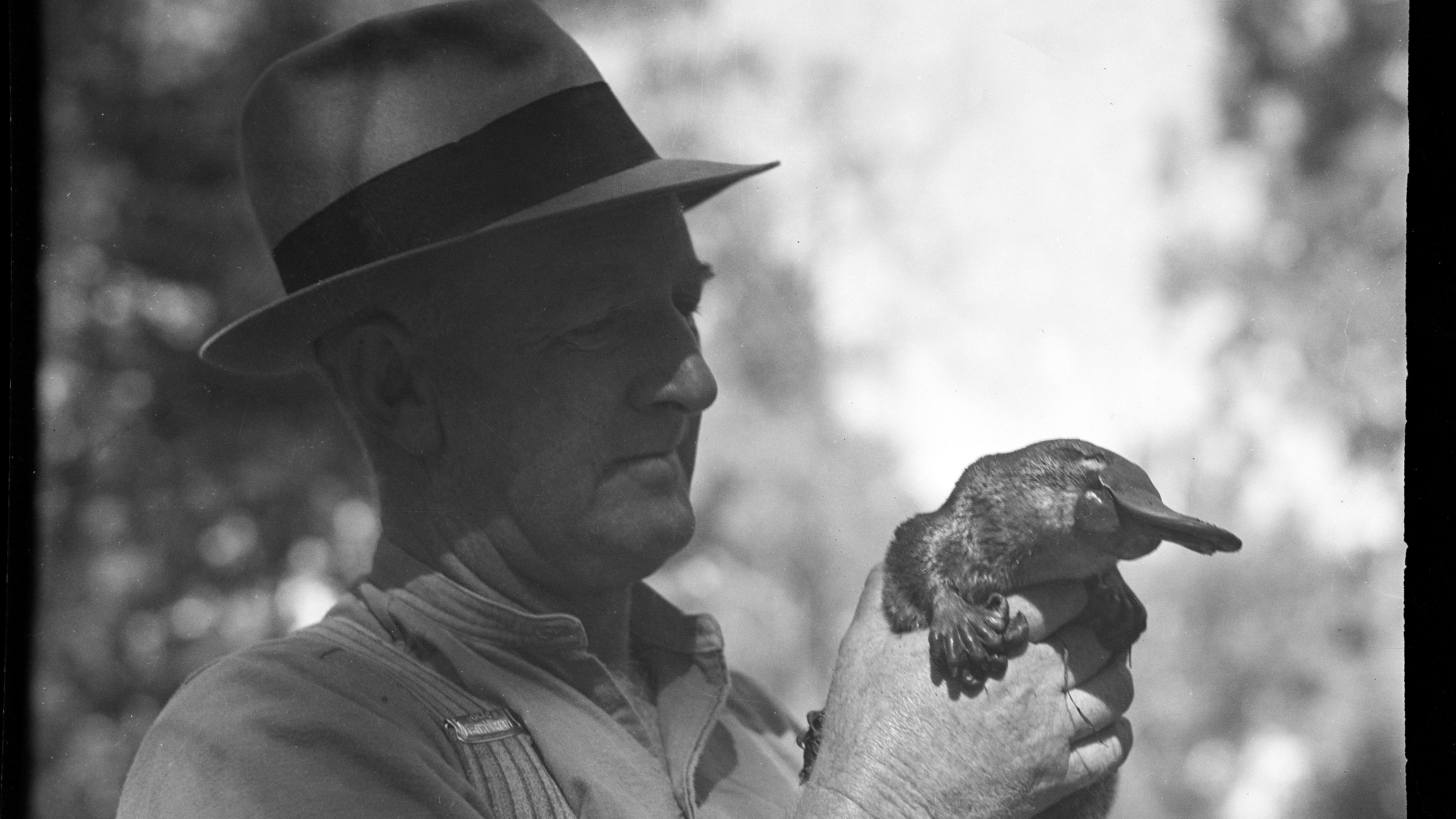

保育人士大衛·弗利(David Fleay)則不太認同。他在1980年出版的《矛盾的鴨嘴獸》(Paradoxical Platypus)一書中寫道:

「試想像,任何一個像邱吉爾一樣肩負重任的人——當時歐亞大陸正陷於戰火、全人類飽受折磨——竟然還有時間思考、甚至渴望擁有六隻鴨嘴獸。」

根據弗利的說法,他成功說服政界人士,將數量從六隻減為一隻。隨後,年幼的「溫斯頓」在墨爾本附近一條河中被捕獲。

為其特別打造的鴨嘴獸居所配備鋪滿乾草的洞穴與新鮮的澳洲溪水;牠的菜單包括五萬條蚯蚓,還有鴨蛋布丁作為點心;並聘請專人照料牠在45天航程中的一切需求。

「溫斯頓」穿越太平洋、通過巴拿馬運河,進入大西洋——悲劇卻在此時發生。

邱吉爾在寫給伊瓦特的信中表示,他「悲痛」地通報這隻「善意」贈送給他的鴨嘴獸在旅程最後階段死亡。

「牠的死令我深感失望,」他寫道。

這次任務的失敗多年來一直是個秘密,以避免引發公眾譁然。但最終,關於這只鴨嘴獸死亡的報導開始出現在報紙上。據稱,船隻曾遭遇德國潛艇,鴨嘴獸在一連串爆炸中受到驚嚇致死。

弗利數十年後寫道:「一隻小動物,擁有密布神經、極度敏感的鳥喙,能在夜間於溪底偵測蚊蟲幼蟲的細微動作,根本無法承受人為造成的劇烈爆炸。」

「顯而易見,若非戰爭帶來的不幸,一隻健康、活潑的小鴨嘴獸本可創下歷史,成為首隻定居英國的同類。」

「這是一個很吸引人的故事,不是嗎?」博士生哈里森·克羅夫特(Harrison Croft)對BBC表示。

但這個故事長期以來也引發不少懷疑。

因此,克羅夫特展去年開了自己的旅程:尋找真相。

這名澳洲莫納什大學(Monash University)學生查閱坎培拉與倫敦的檔案,發現船員的多份紀錄,包括一段訪問負責照料鴨嘴獸「溫斯頓」的隨行人員。

「他們做了某種形式的驗屍,他非常仔細。他非常確定船上並未發生爆炸,一切都非常平靜安穩,」克羅夫特說。

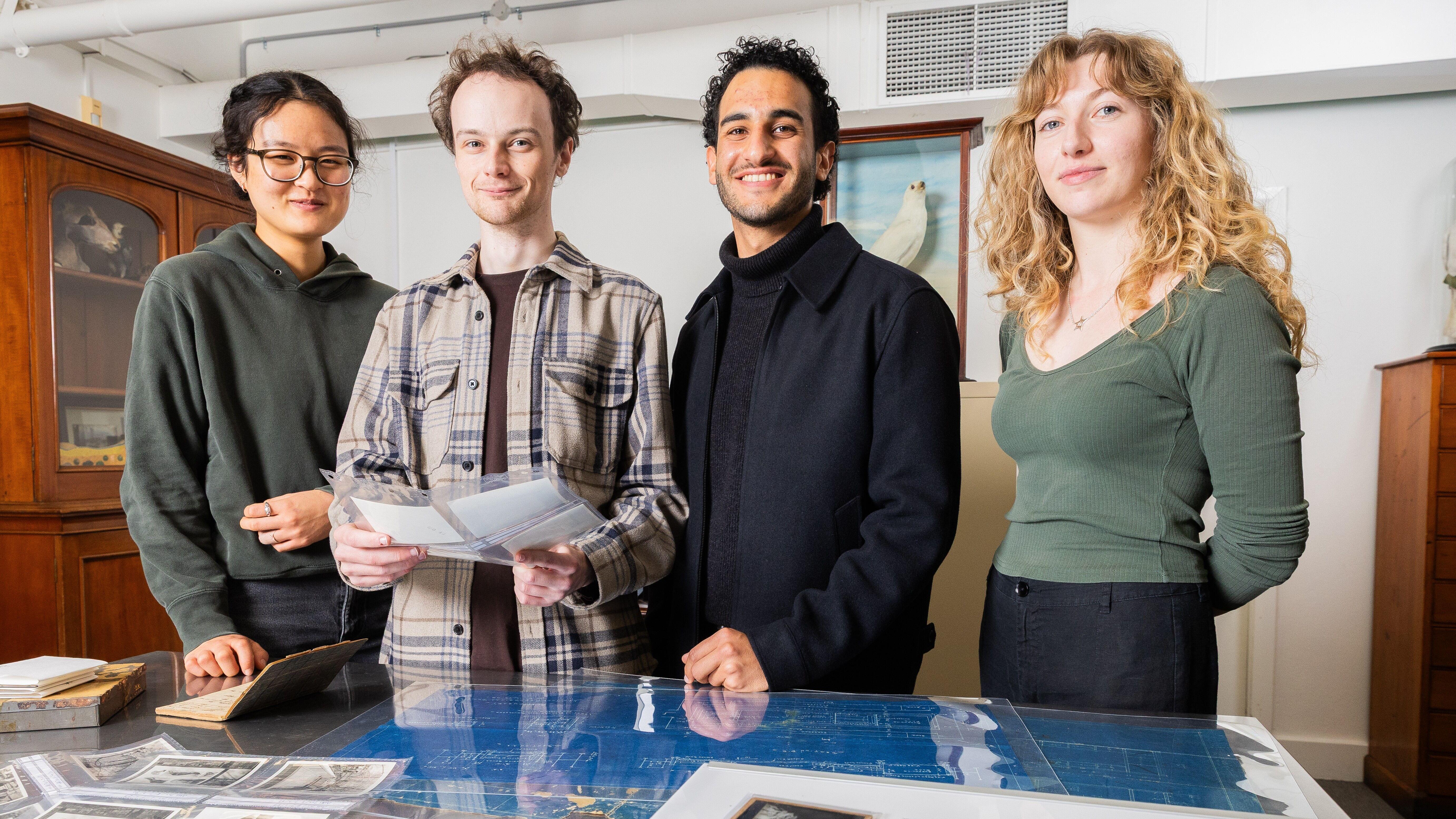

在澳洲另一州分,悉尼的另一支團隊也正在調查鴨嘴獸「溫斯頓」的身世。大衛・弗利的個人收藏捐贈予澳洲博物館,全館上下的員工都迫不及待想知道是否能從中找到答案。

「你搭電梯時,哺乳動物學部門的某位博士可能就會問:『有沒有任何檔案證據顯示溫斯頓是死於深水炸彈爆炸?』」博物館檔案主管羅伯特・杜利(Robert Dooley)對BBC說。

「這件事讓大家困惑了很久。」

在悉尼大學實習生團隊的協助下,他們著手將弗利的所有記錄數位化,以揭開真相。

早在1940年代,人們就知道鴨嘴獸食量驚人。有關牠們食慾的傳聞盛行,以至於英國當局曾起草公告,願意付費給男童捉蚯蚓,以供「溫斯頓」抵達後食用。

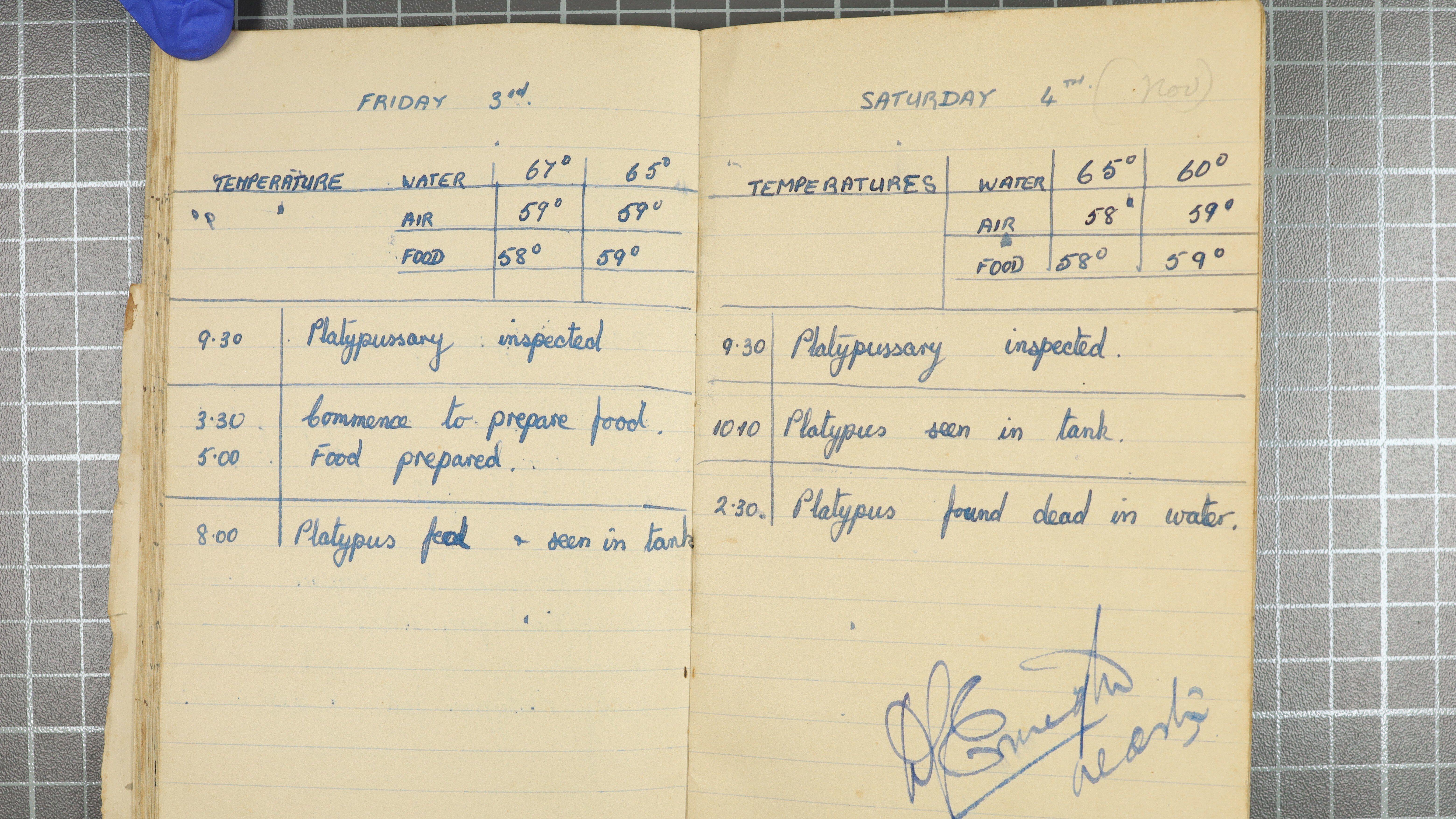

在鴨嘴獸隨行人員的日誌中,實習生發現牠在途中配給的蚯蚓數量有所減少,因部分蚯蚓開始死亡。

但解開謎團的真正關鍵是每日早上8時與下午6時所記錄的水溫與氣溫。

這些數據取自一天中較涼的時段,但當船隻橫越赤道的一週期間,記錄的溫度仍遠高於攝氏27度——這是現今已知鴨嘴獸旅行的安全上限。

在事後回顧與80年來對鴨嘴獸的科學研究基礎上,悉尼大學團隊判定鴨嘴獸「溫斯頓」實際上是被「活活煮熟」。

儘管無法完全排除潛艇爆炸導致驚嚇致死的說法,但他們表示,單是長時間處於高溫環境,就足以導致它死亡。

「把責任推給德國人總是比較容易,而不是承認我們餵得不夠,或溫度控制不當,」實習生伊凡·考恩(Ewan Cowan)對BBC表示。

「歷史完全取決於誰在講這個故事,」另一位學生保羅·扎基(Paul Zaki )補充道。

儘管首次鴨嘴獸外交以失敗告終,並未勸退澳洲,反而於1947年再次嘗試。

在成功首次人工繁殖鴨嘴獸的鼓舞下——這項壯舉在往後50年內未曾重現。弗利說服澳洲政府,將三隻鴨嘴獸送往布朗克斯動物園(Bronx Zoo),以加深與美國的關係。

與溫斯頓秘密穿越太平洋的旅程不同,這次行動引起廣泛關注。貝蒂(Betty)、佩妮洛普(Penelope)與塞西爾(Cecil)抵達波士頓時受到熱烈歡迎,據報導,三隻鴨嘴獸隨後搭乘轎車前往紐約市,澳洲大使在場準備餵食象徵性的第一條蚯蚓。

貝蒂抵達後不久便死亡,但佩妮洛普與塞西爾迅速成為名流。民眾爭相一睹風采,甚至有人籌劃牠們的婚禮,八卦小報也對牠們的每個動作大肆報導。

鴨嘴獸是獨居動物,但紐約當初被承諾迎來一對戀人。

塞西爾情深意重,而佩妮洛普似乎厭倦了愛情。媒體將她描繪為「厚臉皮的蕩婦」、「那種喜歡吊著男人的俏皮女性」。

直到1953年,兩隻鴨嘴獸展開為期四天的短暫戀情——令人尷尬地被形容為「整夜的愛情狂歡」,以「大量小龍蝦與蚯蚓」為燃料。

不久後,佩妮洛普開始築巢,全球期待她誕下鴨嘴獸寶寶——這將是第二次人工繁殖成功,也是首次在澳洲以外地區達成。

在四個月的「公主待遇」與雙倍配給後,動物園工作人員在一群興奮的記者面前檢查她的巢穴。

但他們未發現任何幼獸——只有一臉不悅的佩妮洛普,隨即被指控假懷孕以爭取更多蚯蚓、遠離塞西爾。

「這是一場大醜聞,」科恩表示——鴨嘴獸佩妮洛普的名聲自此一蹶不振。

至1957年,她從飼養區走失,引發為期數週的搜尋行動,最終動物園宣布她「推定失蹤,可能已死亡」。

搜救行動結束隔日,鴨嘴獸塞西爾逝世,媒體報導他因「心碎」而死。

隨著這對鴨嘴獸的離世,鴨嘴獸外交也嘎然而止。

儘管美國布朗克斯動物園在1958年嘗試再次引進鴨嘴獸,但這些難以照料的動物未能存活一年,澳洲隨後也收緊出口法規。自此僅有兩隻鴨嘴獸離開澳洲,自2019年起居住於聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

12/08/2025 08:00AM

12/08/2025 08:00AM

11/08/2025 05:00PM