中文

中文

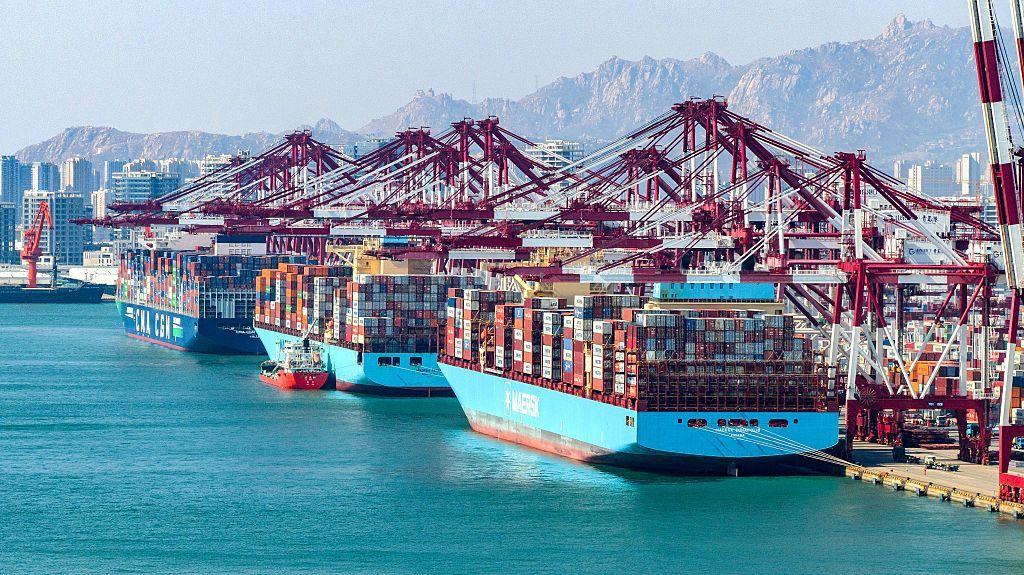

自從4月初特朗普公佈對全球多國實施對等關稅以來,全球貿易體系便進入了一個動蕩和重構的階段。在多次延期之後,白宮最終公佈了重新調整後的對69個國家的「對等關稅」稅率,並明確表示於8月7日批量生效。

經過這三個月的多輪討價還價和調整,這些協議的特點已初現端倪,也展示出特朗普關稅戰的一些底牌。例如,對英國等實施10%的稅率;而像韓國這樣與美國達成協議、對美有小規模貿易順差的國家,稅率約為15%;對於那些未與美國達成協議的國家,則被徵收更高的關稅,比如瑞士為39%,南非為30%,印度為25%。

目前看來,8月7日這個生效日期並沒有進一步延期的跡象。特朗普的貿易政策也變得更加清晰,並將更直接地影響全球貿易體系。

尚未落地的「靴子」是美國與中國的貿易談判,這場備受關注的談判似乎在另一個框架和時間線上推進。中美在瑞典剛剛結束的談判結果顯示,中國可能還將獲得一些新的進展。

8月7日實施的美國關稅,會帶來哪些影響?更重要的是,其中禁止轉運的條款,將會如何間接影響中國及其貿易夥伴之間的關係?

四月初,「對等關稅」的計算方式,是根據各國對美國的貿易逆差程度來確定的。經過三個多月的談判和調整,新一輪的關稅調整方案浮出水面。

根據美國白宮在7月31日發佈的行政令,各個國家被分為三個部分。行政令附件中未被列明的經濟體,統一適用10%的稅率。

被列明的國家則分為兩類:一類是已經與美國達成協議,或對美有小額商品貿易逆差的經濟體,這類國家的稅率為15%。其中比較有代表性的有歐盟、日本、韓國,包括以色列、約旦等,佔比較大。

另一類則是那些沒有與美國達成協議,且對美國有大規模貿易順差的國家,這些國家將面臨更高的稅率。最高的國家是敘利亞,稅率為41%;老撾和緬甸為40%。

亞洲經濟體中,台灣和越南被徵收20%的關稅;柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、泰國等國家則面臨19%的關稅。整體來看,東南亞國家目前面臨的關稅水平,比4 月的「解放日」關稅稅率有所下降。

在主要經濟體中,印度面臨25%的關稅,該國近期因向俄羅斯購買石油等問題,遭到特朗普的嚴厲批評,在8月7日之前關稅被加碼到 50%;瑞士面臨39%的關稅,這個不屬於歐盟的獨立經濟體,原本跟美國團隊接近敲定10%關稅協議,但在7月31日,特朗普與瑞士財長凱勒-祖特爾的通話後,認為後者語氣「說教」,幾個小時後宣佈39%的懲罰性關稅,甚至高於4月2日的31%。

值得一提的是,加拿大和墨西哥作為美國最大的前兩個貿易夥伴,面臨重稅,未納入《美墨加協定》部分商品被徵收35%的關稅;墨西哥則面臨25%的關稅。

剛剛公佈的新關稅框架有兩個顯著特點。第一,如果有國家或地區通過第三地轉運的方式規避關稅,其商品將被徵收40%的轉運關稅。第二,新稅率在8月7日正式生效,但此前設有7天的緩衝期。8月7日生效前,各國還有一個談判、嘗試降低關稅的時間窗口。因此,有可能在8月7日之後,關稅名單還會進一步調整。例如,台灣面臨20%的關稅一經公佈,在島內引發了很大爭議,認為稅率過高。對此,台灣當局也緊急出面回應,試圖平息輿論,台灣當局稱,談判仍在進行中,還在爭取更優惠的關稅條件。

但更低的稅率意味著其他代價。戰略暨國際研究中心(CSIS)高級研究員哈里塔斯(Barath Harithas)分析稱,此次框架關注通過投資和採購換取關稅優惠,顯著區別於傳統貿易談判邏輯。

以日本為例,原本面臨25%的關稅,但在同意向美國投資5500億美元以重振其核心產業,並進一步開放本國市場後,成功將關稅降至15%。

同樣,歐盟也通過承諾在2028年前購買500億美元的美國能源,並進行6000億美元的投資,獲得了15%的關稅稅率。

國際經濟研究院(PIIE)政策簡報指出,若關稅在8月7日後仍高於15%,可能需要在購買美國商品和投資方面做出額外的承諾,才能獲取15%優惠檔,而此機制已成為新框架的核心特點。

「這些政策背後釋放出的信號已經非常清晰:全球貿易正從『效率優先』走向『地緣優先』。」出口服務商GenPark的創始人兼CEO龐國強(Chris Pang)向BBC中文表示。

自4 月特朗普揚起關稅大棒後,美國股市債市劇烈波動。但三個月後,美國的財政和貿易數據都有不錯的表現。

美國財政部報告,6月關稅收入達272億美元,帶來單月270多億美元預算盈餘,創下 2017 年以來新高;7月8日,財政部長貝森特(Scott Bessent)在白宮內閣會議上明確表示,美國今年迄今已收取約1000億美元的關稅收入,隨著特朗普總統貿易政策的推進,這一數字到2025年底可能增長到3000億美元。

同期,美國貿易逆差同比下降16%,為近兩年來的最低水平,其中與中國的貿易差距縮小了三分之一,為2004年以來的最小差距。

然而,經濟學界對這一「關稅紅利」能否持續存在分歧。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林向BBC中文表示,特朗普在「解放日關稅」後,迅速把關稅回調,足以讓貿易基本回歸正常狀態——在這一水平,出口商、進口商和消費者將共同分擔關稅影響,整體商業活動有望恢復。這也解釋了美國過去三個月激增的進口和縮小的貿易逆差。

但在這一紅利背後,美國經濟也在閃爍紅燈。

通脹壓力已開始顯現。6月CPI年增率升至2.7%,創近期新高。耶魯預算實驗室估計,平均美國家庭因關稅已多支出2400美元。

同時就業市場出現疲態。7月公佈的失業率從4.1%升至4.2%。特朗普對該數據大為不滿,下令解雇勞工統計局局長埃麗卡·麥肯塔弗,並指控她「出於政治目的操縱就業數據」。

此次雖然公佈了針對69個國家的關稅稅率,但最重要的「另一隻靴子」還沒有落地,那就是中美關稅協定。實際上,中國從一開始就在與美國談判的另一個時間線上。

一方面,中美在四月份進行了密集的報復和升級;另一方面,從五月開始,雙方又進行了多輪溝通。最新消息顯示,原本將於8月12日到期的90天暫緩期可能再次延長90天。這意味著,全球貿易體系中最重要的這對雙邊關係,還需要至少三個月的時間才能有進一步的明朗化。

不過,這並不代表中美貿易關係不會受到這一輪政策的影響。因為美國在與各國簽訂的條款中明確表示,對於轉運第三國的商品,將徵收高達40%的懲罰性關稅。這使得,在特朗普第一任期對華徵收關稅後,形成的中國通過東南亞或墨西哥進行轉運的貿易鏈條,勢必面臨重組。

龐國強評價稱,這輪關稅政策的實施,毫無疑問對中國傳統製造業造成了直接且深遠的衝擊。特別是那些長期依賴美國市場的中小製造企業,他們原本依靠高效率、低成本的模式參與全球供應鏈,如今卻不得不面對訂單驟減、利潤被壓縮甚至被迫暫停出口的現實。對很多工廠來說,這不是一次正常的市場波動,而是一次結構性的外部衝擊。

從實際操作層面來看,如何界定這種轉運也頗具挑戰。例如,根據世界貿易組織(WTO)的規定,如果產品在當地製造過程中增加了至少40%的價值,或者被實質性轉型為新產品,比如iPhone的零件在當地組裝成整機,就會被視為當地產品。但特朗普是否會遵守WTO的規則,仍然是個未知數。

再比如,在東盟內部,一件在越南組裝、但含有大量中國零部件的電子產品,如何界定其原產地,也將成為爭議的焦點。

通常情況下,只要產品在最後經過實質性加工,就可以憑借這一規則獲得原產地證書,從而不受相關限制的約束。但如果美方堅持視這些商品為轉運商品並嚴格加徵40%的懲罰性關稅,那麼其監督和合規的成本將會大幅增加。這種做法還可能引發中國與周邊貿易夥伴之間的關係重組。

「這場危機也標誌著中國製造全面升級的臨界點正在到來。」龐國強認為。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

19/08/2025 11:00AM

19/08/2025 11:00AM

19/08/2025 08:00AM