中文

中文

熙京(Hee-kyung,音譯)一踏進首爾新開的「暖心便利店」,便忍不住輕笑出聲。

年僅29歲的她,或許並非多數人想像中會積極利用韓國首都這項最新抗寂寞措施的對象。

然而,熙京每天都來這裡領取免費泡麵,並花上數小時與其他訪客及社工聊天。

她告訴BBC:「我告訴自己,『又一天,又一次逃離孤獨!』 」

她曾是離家出走的少女,如今已與原生家庭斷了線,朋友都是在網路上因共同喜愛K-pop團體SuperJunior而結識,卻彼此相隔遙遠。目前失業的她,也沒有同事可以閒聊。

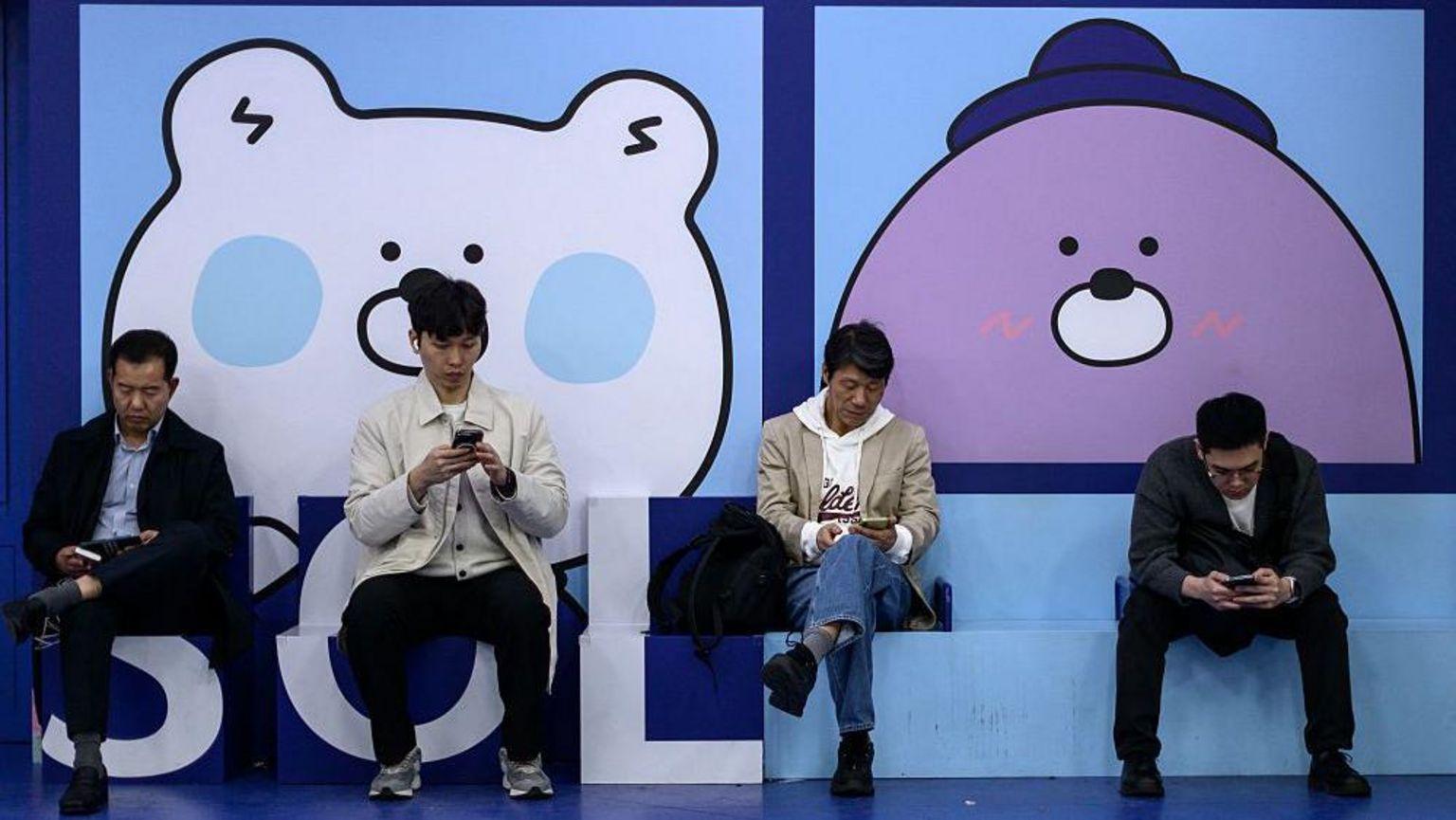

她獨自生活在首爾,時常躺在房間地板上滑著手機看著可愛的動物影片消磨時光。

「如果沒有這家店,我真的無處可去。」她說。

事實上,自今年三月開幕以來,這四家便利店已吸引了兩萬名訪客,遠超市政府預期的首年五千人次。位於首爾東北東大門區的這家分店,每天約有70至80人到訪。

大多數訪客為四、五十歲的中年人,但熙京絕非唯一前來體驗店內服務的年輕人。

2022年的一項研究顯示,韓國首都首爾約有13萬名19至39歲的年輕人處於社交孤立或隱居狀態。

同一研究還發現,首都的單人戶比例已接近四成,這讓正努力扭轉低生育率與結婚率趨勢的政府感到震驚。BBC到訪當天,約有十幾位訪客——男女老少皆有——或坐在長椅上,或窩在豆袋椅中,一同觀賞電影。

對此,首爾市孤獨對策部門主任金世憲(Kim Se-heon)低聲說道:「我們舉辦電影日,鼓勵低門檻的互動連結,」

這些便利商店的設計營造出溫暖的咖啡廳氛圍。在一個角落,一位年長婦人閉著眼,沉浸在自動按摩椅的蜂鳴聲中。另一角則堆放著一疊疊的泡麵(方便麵)。

金主任告訴BBC說,「在韓國,泡麵象徵著慰藉與溫暖。」

在等待泡麵煮好的同時,訪客被要求填寫一份簡短的問卷,分享他們的心情與生活狀況。

這些,都只是首爾試圖接觸的日益增長的社交孤立人群中的一小部分。

事實上,韓國經歷的變遷堪稱劇烈:短短一代間,從戰後的農業社會轉型為發達經濟體。幾十年前,六到八個孩子同住一個屋簷下的大型家庭十分常見。但多年的城市遷移縮小了家庭規模,將首爾等地變成廣闊的大都市。

高昂的房價、上升的生活成本與繁重的工作時數,讓越來越多的年輕人選擇拒絕婚姻或育兒,或兩者皆棄。另一方面,老年人口則感到被忙於追趕生活的子女忽視。

「你聽過一句話嗎?最無味的餐點,是獨自享用的那一餐。」一間「便利商店」的輔導員李仁淑(Lee In-sook)說。

她又告訴BBC:「我會問來這裡的長者,他們吃得好嗎?僅僅這一句問候,就能讓他們淚流滿面。」

經歷了離婚,孩子們也長大離家,李仁淑深知孤獨的滋味。

當熙京——一個與她女兒年紀相仿的年輕女子——首次踏進這家店時,立刻吸引了她的目光。如同許多訪客,熙京第一天來時沉默寡言,幾乎不與他人交談。第二次來時,她開始與李仁淑對話。

首爾當局因「孤獨死」的增加而感到憂心,這促使政府採取行動。許多老人在家中獨自離世,屍體往往數日甚至數週後才被發現。這項任務很快擴展為對抗孤獨本身。

然而,首爾並非首開先河。

2018年,英國任命了「孤獨事務大臣」。日本隨後效仿,成立專門機構應對這一問題,並表示新冠疫情使孤獨現象更為顯著。

在日本,完全退出社會的現象相當普遍,甚至有個專有名詞:隱居(hikikomori)。在韓國,越來越多年輕人也在自願切斷與高度競爭和嚴苛社會的聯繫。「或許是疫情導致了這一切。」管理首爾一項抗孤獨計劃的李浟靜(Lee Yu-jeong)若有所思地說。

她向記者指出,當孩子們的朋友來訪時,他們仍埋首於手機。「如今的人們表達了建立朋友網絡的困難。孤獨已成為社會必須正視的問題。」第一步是開設一條熱線,供需要傾訴的人使用。

2023年的一項全國調查顯示,三分之一的韓國成年人表示,當需要幫忙做家務或感到悲傷時,無人可求助或傾訴。

熱線的輔導員提供40分鐘的通話,話題不限。譬如,輔導員朴勝雅(Park Seung-ah,音譯)每天在她的小房間裡要接至少三通電話,她說:「我很訝異這麼多年輕人想要這些對話。他們想分擔心頭的重擔,但與父母或朋友之間常有權力不對等的問題。所以他們來找我們談。」

「暖心便利店」隨即誕生,成為一個歡迎孤獨者的實體場所。

首爾東大門區的分店因靠近低收入住宅區而被選中,那裡的居民獨自生活在狹小的分租公寓中。

68歲的孫先生每週來店一次,觀看電影,逃離他那狹窄的家。

「這些店本應在我出生前就開設。能在這裡待上兩三小時,感覺很好,」他說。孫先生大半生都在照顧患有腦動脈瘤的母親,這從他小時候就開始了。因此,他從未結婚,也沒有孩子。

母親去世後,這份奉獻的代價顯而易見。

幾年前他自己也因腦溢血而拄著拐杖,幾乎身無分文。他告訴記者說,能去的地方不多。

「去任何地方都要花錢,看電影也要花錢,」他說。店長李寶賢(Lee Bo-hyun,音譯)則解釋,這些便利店是專為那些在其他地方不受歡迎的人而設。

它們不僅提供空間和電影,還在最炎熱的夏季為低收入、家中無法負擔空調的人提供冷氣。

這也是一個讓孤獨者能避開求助汙名的空間。選擇「便利店」這個名稱,是為了刻意與精神診所區隔,這在一個對心理健康求助仍有汙名的國家尤其重要,特別是對年長居民而言。

然而,當訪客第一次走進店內時,仍能感受到他們的猶豫,這種猶豫因長期孤立而加劇。

李店長向BBC表示,訪客最初往往不習慣與他人交談或一起用餐:「典型的孤獨感,若持續數天、數月,甚至半年,就不再只是一種感覺」。

她又說:「這些人開始迴避有人的地方。很多人問我們能否把泡麵帶走,因為他們不願與他人共餐。」

李店長會告訴他們,不需要交談,只需坐在同一張桌子旁吃麵即可。

自從熙京作為沉默的新訪客來到這裡,已過了好幾個月。

那麼,這裡有沒有帶來改變?李仁淑回想起與當地報社的一次對話。當時她提到自己的女兒,突然感到一陣刺痛,聲音哽咽。

「我要抱抱你。」熙京說道。話音剛落,她從房間的另一頭走過來,擁抱了李仁淑。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

19/08/2025 08:00AM

19/08/2025 08:00AM

18/08/2025 05:00PM