中文

中文

在中國,二戰期間日軍在華暴行的記憶,始終是民族情感與歷史敘事交織的敏感地帶。每當相關事件被重新提起,往往會引發新一輪關於歷史創傷與民族情緒的輿論浪潮。其中最突出的莫過於「南京大屠殺」和侵華日軍731部隊的細菌戰。

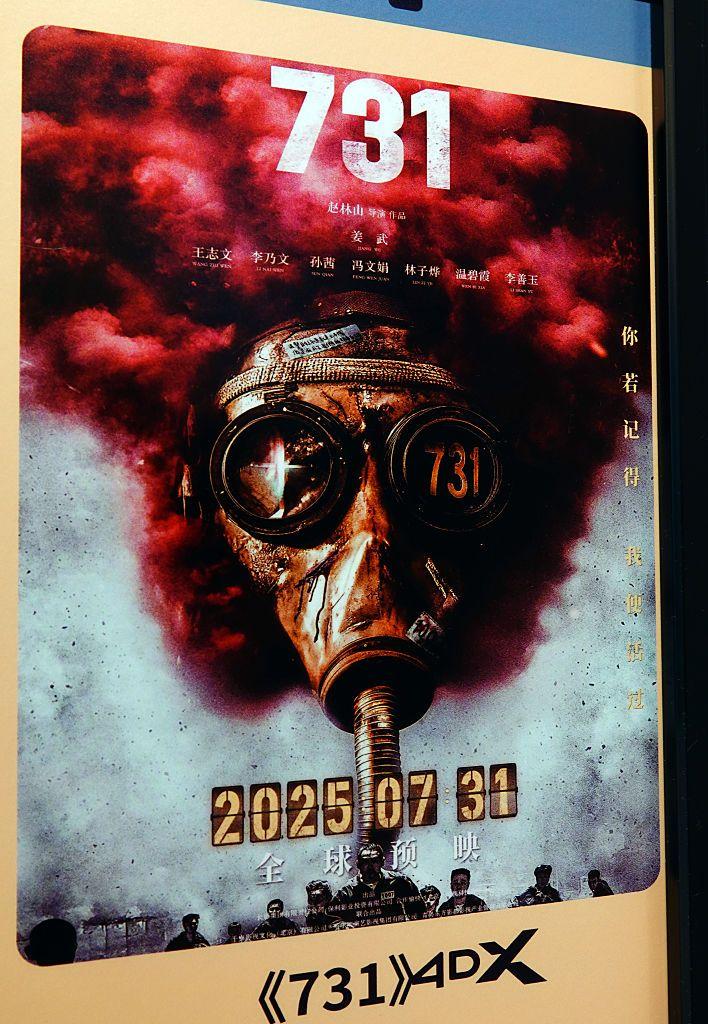

今年夏秋的中國院線,兩部講述這段歷史的電影成為焦點。7月底上映的《南京照相館》在不到20天內錄得中國官方統計的逾20億人民幣票房,成為暑期檔最熱影片。而另一部《731》則一度被指因內容過於殘酷而延後上映,將在9月中旬登場。

在二戰結束80週年紀念日到來之際,兩部話題之作的推出時機不無象徵意味。中國也不掩飾其歷史記憶講述背後包含的政治意義:《人民日報》評論稱《南京照相館》是以「情感互觸」喚醒歷史記憶以及年輕一代的「時代責任」,而《731》更是由東北多個省市宣傳部參與製作,政治訊號更為直接。

這些電影承載的不僅是對殘酷戰爭歷史的回望,也是當代中國如何向新一代觀眾講述和處理這些集體記憶的信號。

「這些電影常有『主旋律』特性,」美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)的中國文化學者白睿文(Michael Berry)向BBC中文表示,「不僅是娛樂作品,也被當作民族主義宣傳與教育工具」。

這位現代中國文學與電影博士指出,數十年來中國拍過多部講述南京大屠殺的主流電影,而這最新一部本質上是在沿用既有套路:以照片作為核心,透過虛構角色保存證據,從而向世界證明歷史的真實性。

《南京照相館》的故事線取材自大屠殺期間的兩名年輕中國人羅瑾和吳旋冒險保存日軍暴行照片的真實事件,敘事結構延續自1987年的電影《屠城血證》。兩部電影中,兩個真實人物都被虛構的多人角色取代。

「為什麼這麼多電影都執著於證據?」白睿文說,「很大原因是多年來日本方面多次否認南京暴行。」

從1990年右翼人士石原慎太郎稱南京事件為「捏造」,到2023年日本高級官員試圖否認大屠殺的存在,多年來日方的每一次否認都會激起中國方面的強烈反應。白睿文認為,這促使了這些電影總在反復強調證據。

「從某種程度上來看,我覺得這個趨向蠻悲哀,」他說,「好像在中國,南京大屠殺的整個文化論述有點走不出日本人否認的陰影。」

他表示,這種對證據的執著,陷入了「日本否認主義與中國證明之間的惡性循環」。

《南京照相館》上映後,日本有媒體和網民批評其渲染日軍暴行、煽動仇恨,並指控是「中國官方支持的反日宣傳」。《731》原定7月上映,但在傳出家長聯名抵制和日本外務省多次抗議等消息後延期,最終由《人民日報》宣佈定檔9月18日上映,那是中國東北抗戰的紀念日。

白睿文說:「雙方都把這些電影當作文化武器來使用。」

歷史學者也表示,日本右翼對歷史的否認,強化了南京大屠殺等事件在中國抗戰敘事中的重要性。

「我本人是上世紀60年代在南京出生的」美國喬治華盛頓大學歷史系副教授楊大慶向BBC中文說,他童年時並不那麽經常聽到南京大屠殺,但是自1980年代初報道了日本教科書刪改侵華戰爭內容開始,相關歷史問題就變得非常敏感,加上後來有日本首相等官員參拜靖國神社等爭議,日本政要公開否認侵略戰爭等爭議,更使日本侵华暴行成為中日關係的一個癥結。

研究二戰歷史及日本戰後與東亞關係的楊大慶表示,南京大屠殺和「731部隊」暴行的真實性已獲得主流學界的廣泛認可。現存的細節爭議可能更多地反映歷史記憶的政治性。

經過近幾十年的史料發掘和學術研究,包括日本學者在內的全球多數歷史學者普遍接受南京大屠殺是一場大規模,有組織的戰爭暴行這一結論。但日本的否認派則經常試圖轉移視線,質疑最初戰後南京國民政府提出的30萬死亡人數。楊教授認為,死亡人數當然重要,但比起精確數字,為什麼發生如此大規模,有組織的戰爭暴行是更值得共同思考的問題。

「從根本意義上講,命令和實施南京大屠殺的,不是野獸,是人……他們穿起軍裝後,走上戰場,人性為什麼漸漸喪失了?」他說。對731部隊的研究亦然:「為什麼研究科學的人會跨越紅線,慘無人道地把其他人作為試驗品?我覺得這些是值得深思的問題。」

然而複雜的歷史與人性問題,在具有宣傳色彩的電影中往往被簡化。日本人角色往往被描繪成單一化的加害者,少有對其行為背後結構性問題與心理變化的探討。

白睿文指出,這種處理並非是中國獨有。「我認為這類戰爭電影通常都會淡化『敵人』的視角,將敵人非人化,」他說,即使是好萊塢也鮮少有例外——像克林特·伊斯威特(Clint Eastwood,奇連伊士活)的《父輩的旗幟》和《硫磺島的來信》那樣分別以美日雙方視角各拍一部電影的做法「相當罕見」。

他表示,2009年的《南京!南京!》曾試圖打破這種框架。該片採用多視角的敘事,其中一個日本兵角色在道德上有內心矛盾衝突,導演陸川甚至設計了該角色阻止同伴強暴一名女性。

白睿文認為,這種人道主義視角似乎令該片更容易被中國以外的觀眾接受,但在中國國內卻遭受詬病。「如果你在中國採取道德模糊的路線,觀眾會批評你不夠愛國。」他說。

《南京照相館》上映後票房大賣,中國媒體報道指觀眾觀影後「陷入沉默」,影片的克制敘事與情感共鳴獲高度評價。電影在貓眼平台評分高達9.7,而未上映的《731》則已有逾410萬人標記「想看」。

然而,電影熱映也引發「仇恨教育」爭議。「我們沒資格替先輩原諒日本」等言論在社交媒體上出現,短視頻平台亦流傳大量兒童觀影後情緒激動的畫面。其中一條影片中,一名小女孩在影片結束後哭著說「要把日本人都殺了」,其母親附和:「現在知道日本有多壞了吧?」該影片疑似之後被撤下。

另一條瘋傳的影片中,一名5歲女孩觀影後情緒久未平復,泣不成聲地問家長:「中國人現在強不強……」

學者指出,中國電影缺乏分級制度,使這類電影進行民族主義與歷史教育時會面臨挑戰。「如果你了解南京大屠殺或『731』,你就知道這些題材不適合兒童,」白睿文說,「南京大屠殺的英文翻譯叫『The Rape of Nanjing』,它不只是比喻。」

他表示,《731》甚至會更令人擔憂,因為那是「最恐怖的題材之一」——「非常血腥……也可能激化中日關係」。他認為影片延期可能與這些審查考量有關,如何在主流電影中呈現此類題材,實現其「宣傳價值」而又不陷入黑暗,是一大挑戰。

受訪學者均表示,如今的一代生活在戰後80年,對那場戰爭有親身體會的人大部分已離世,選擇以什麼方式將中國人在20世紀所承受的苦難記憶傳承下去,將是一個意義重大的課題。

白睿文認為,在中日關係緊張時,這一類題材的電影常常會被重新拿出來當宣傳用,所以對於當前和今後的中日關係,這些電影肯定會發揮政治作用。

同時,他補充表示,這一類電影在「愛國教育」和「仇恨教育」傳統起了一定作用。當國內有不穩定的社會現象——比如失業率高等問題,這種電影也可以起「轉移注意力」的作用。

中國國防部在最近談到《南京照相館》時,強調相關歷史「不容忘卻」和「不能重演」,中國將以「更強大的能力」和「更可靠的手段」捍衛國家的安全和利益。

中國將日本歷史罪行轉化為民族情緒和外交籌碼並非新鮮事,而歷史學者表示,這在網絡時代可能面臨新的挑戰。

「在網路時代,過激的言論往往會更惹人注目,甚至贏得喝彩,」楊大慶說,而他擔心,現代人如果不了解歷史研究的成果,「是不是很容易把網上或者電影院裡看到的歷史,有意識或無意識地就當成了真實的歷史」。他認為電影激發的愛國情緒有其意義,但是希望新一代不會僅僅從這一個角度去看待歷史事件,而是從深度廣度去思考歷史。

此外,他還認為這段些歷史記憶還藏著另一個重要課題。

「日本當時在中國犯下包括細菌戰,屠殺戰俘的各種戰爭暴行,一個重要原因是它作為亞洲最強的國家,覺得對於當時中國這樣的弱國不需要接受國際法律和倫理的約束,」楊大慶說,「作為一個漸漸變成世界強國的國民,應該從歷史中得到什麼樣的經驗教訓?」

「『自強』是一個不可避免的時代口號,」他說,「但是自強了以後怎麼辦呢?」

他覺得這是留給下一代的新課題。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

26/08/2025 08:00AM

26/08/2025 08:00AM

25/08/2025 05:00PM