中文

中文

「為何『罷團』女性佔了多數?但也許比起男性,我們比較不在乎一場選舉的輸贏,好像輸了,就會從英雄變成狗熊。但我們女性可能想得更遠……你知道有些媽媽的孩子將來要當兵?還有,要是台灣被侵略,我們都知道在戰爭中,女性特別要承受的是什麼暴力,我們真的有這種感受。烏克蘭的經驗就在眼前……」女性志工林敬桐說。

自今年年初起,台灣經歷了震撼政壇的「大罷免運動」。首輪投票於7月26日舉行,結果無一立委被成功罷免,不僅震撼了罷免團體(罷團),也攪動了台灣。在輸贏之外,民間人士組織的「罷團」志工有超過一半以上是女性,甚至達到七成。

有分析指出,這是台灣大規模政治運動中首次出現的現象,引發輿論關注。為何女性成為這次大罷免運動參與的主要骨幹?她們在乎什麼?要求什麼?又遇到什麼樣的挑戰?高度性別化的參與又折射出台灣民主化過程的什麼景象,傳遞出什麼樣的政治訊息?

台灣暨南大學公共行政與政策學系助理教授許菁芳對BBC中文分析,根據她透過相關資料及初步觀察身邊「罷團」志工朋友的經驗,「罷團」多以30多歲的女性志工為骨幹,此現象或許與台灣一代女性的「政治經濟能量」有關。

許教授告訴記者,這一代女性經歷過國民黨執政以及後期多次社會政治運動的動員,若是30多歲,則很可能是「太陽花運動」(2014年)的參與者。

此外,她觀察到台灣女性婚育年齡推遲,「有許多女性尚未進入異性戀婚姻,但具備政治意識與危機感的女性,在這個年紀已擁有一定的經濟基礎(即使有小孩,可能也具備較高的協商能力),得以將能量轉向投入公共事務。」許教授認為,這些初步觀察尚需未來更嚴謹的資料分析。

BBC中文訪問了在台灣北部及中部參與「大罷免運動」的女性志工及專家學者,試圖分析在勝負之外,這場大罷免帶出的性別及政治信號的意義。

所謂台灣「大罷免運動」,肇始於去年五月立法院通過一系列爭議法案。反對者批評在野黨聯盟推動並修改《選罷法》、《憲訴法》和《財劃法》等法案,且部分在野黨立委多次赴北京拜會中國國台辦,被批評者視為北京勢力在台灣的延伸,威脅台灣的民主與防衛。

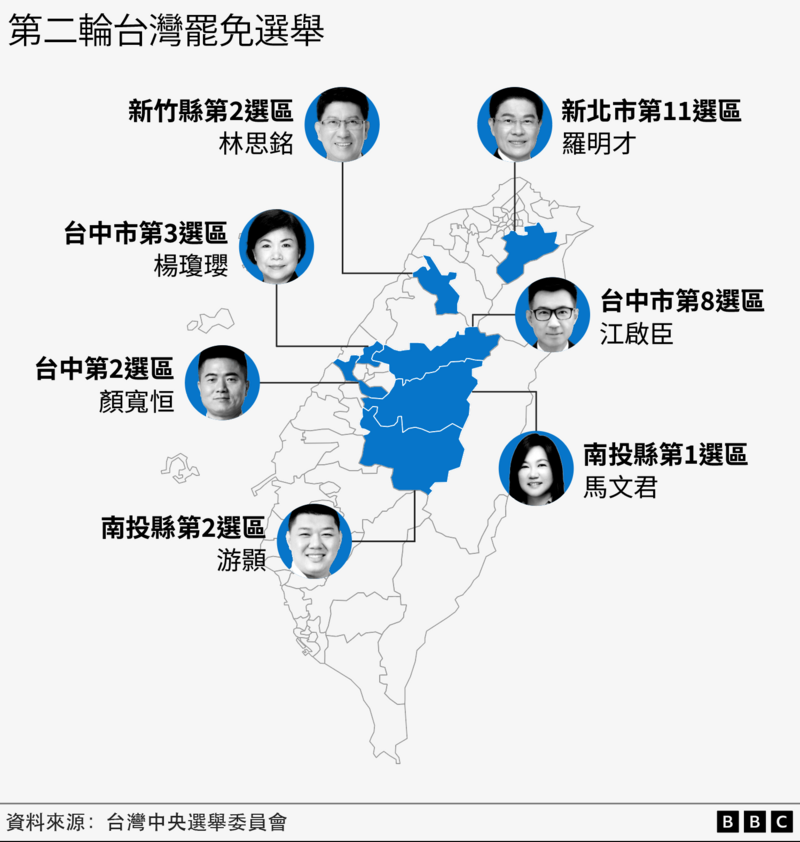

憂心台灣處境的民眾遂於立法院外發起「青鳥運動」,隨後啟動罷免立委的連署行動。然而,在今年7月26日首波的罷免投票中,無一立委被成功罷免,震撼了台灣政壇。

不過,台灣中央研究院社會學研究員林宗弘向BBC中文解釋,7月26日的罷免投票率約55%,其中支持罷免的票數占比約43%,反對罷免約57%。

林教授分析,相較於2024年總統選舉,民進黨在藍營優勢選區得票率僅36%,而7月26日罷免得票率提升至43%,顯示罷團動員有效吸引了部分藍營選民(特別是淺藍選民)支持罷免。

他告訴記者,原因初步分析是所謂「淺藍」,也就是國民黨的傳統支持者中,有些人同樣反對台灣防衛預算被在野黨刪除,或者有些人對國民黨與對岸的接觸模式不滿。

但是,也有學者向BBC評論,此次「罷團」失敗的原因在於年輕族群並不支持罷免,加上國民黨強大的地方組織動員,擊敗了缺乏強力政黨支持的草根罷團。此外,「抗中保台」的口號在地方選舉中並不吸引選民,導致「罷團」行動在第一波活動中大敗。

新加坡《聯合早報》評論則強調,台灣「大罷免運動」操作「亡國感」,被視為意識形態之爭,「將同胞視為敵人,引發台灣民眾反感」。

研究政治傳播多年的台北大學教授劉嘉薇向BBC中文分析稱,「抗中保台」牌在7月26日罷免中未形成助力,路線「僅凝聚綠營同溫層,卻把中間選民化為敵人」。

那麼,對於這幾個月來,從捷運站門口到農村大街小巷行走,從大罷免連署到投票前夕拉票催票的女性志工們來說,她們個人如何看待這場大罷免?她們在乎的是什麼?又有什麼經歷呢?

https://www.youtube.com/watch?v=R5T2gR6L-n8

中央研究院林宗弘向BBC中文表示,根據他初步回收的一千多份「罷團」問卷調查,這一波「罷團」志工約七成為女性,以35至45歲為主要骨幹,職業來自社會不同團體。林教授表示,其研究團隊回收了一千多份問卷,初步顯示年輕女性在罷免活動中參與度高,這反映出台灣女性政治覺醒的趨勢持續,值得關注。

長期研究台灣政治及投票行為的林宗弘解釋,以台灣民眾黨為例,其原本有26%的全台支持度,但這一年多來掉了約一半,性別議題可能與此有關。他舉例指,例如在社交媒體上,許多女性對民眾黨支持者及政治人物在性別議題上的「過激」發言感到不滿,顯示她們不再支持民眾黨或對其抱持負面評價。

那麼,在大罷免中的女性又為何參與這場政治行動呢?來自新北市、今年40歲的家庭主婦「小涵」,以一位母親的心情向記者表示:「去年五月國會擴權提案後,我開始憂慮。沈伯洋委員被摔下來以後,我感到高度的憤怒和焦慮。之後陸續在臉書同溫層看到罷免連署團體,一直猶豫能做什麼,直到有一天聽到新店某個志工媽媽說對小孩感到抱歉,必須出來當志工,以至於沒有時間陪伴,我感同身受,就下來幫忙了。」

事實上,在記者的訪談中,許多女性志工表示,她們參與「罷團」並非僅止於政黨博弈或個人利益之爭,例如是否以政府有無普發現金作為投票依據。她們對政治或台灣立法委員的一舉一動有高度關注。特別是一般認為最在乎家庭收支的家庭主婦,她們意外地解釋自己所在意的並非政府是否發放現金。

例如,一位參與台北市文山區罷免的家庭主婦王小寶向BBC中文訴說,7月26日首階段罷免失利時,她一度十分沮喪,檢討自己與「罷團」策略是否失當。「但當我在我們社區聽聞民眾因普發一萬元(在野黨提案要求政府發放現金)被催票,我心有不甘,想到若無此干擾,或許真能翻轉幾席立委。因為這股不甘讓我精神又來了。隔天就繼續去其他罷團幫忙。」王女士笑著表示。

也有許多受訪者向BBC中文表示,這次她們首次如此深度參與公民行動,無論晴雨,在大街小巷將自己的政治觀察說給陌生人聽。在無「大台」、無「黨中央」的組織底下,邊學邊做,同時也遭遇許多人的回饋,或者直接的拒絕。也有人的理念在街上遭遇直接的語言或肢體暴力。

例如,在農業大縣南投參與「罷團」運動的林敬桐說,幾年前自台北碩士班彼此熟識,「你的家人、老師、朋友很多人都彼此認識,你的一舉一動皆為人所知,這些過去經歷將跟著你一輩子。我剛畢業,比較沒有包袱,家人也支持,所以我就成為罷免領銜人。」她苦笑地答道。

另一位新店罷團的志工S女士(經要求化名),在出版業工作。她向BBC中文訴說她參與「罷團」的理由。她說,2024年她在電視上目睹在野黨立委通過許多令她不滿的法案,但在家庭與工作兩頭燒的情況下,她心急如焚。情況直到今年農曆年後,家務工作減少後,她便加入義工。

她說:「去年我就想衝上街頭參與五月青鳥的抗議,但那時剛好在家庭照顧與工作上都陷入極重負荷,完全抽不開身,只能每天在電腦螢幕前看著那些立委一再胡作非為,心急如焚,一直掉眼淚。或許是因為先前除了在網路上關注和轉發相關新聞之外,無法有更多行動,累積了太多憤怒與不甘,一旦不再被家庭照顧與工作責任絆住,我只想為大罷免再多做一點、再做更多一點。」

然而,這些志工也表示,走上街頭參與政治倡議,卻也面臨諸多挑戰,例如街頭衝突或暴力。許多受訪者說,她們親身或夥伴在街頭遭遇程度不一的言語或肢體暴力。而且,這些攻擊她們認為多針對其女性身份。對於首次參與街頭運動,且在平和安全的台灣街頭,這種衝擊尤為劇烈。

2016年,台灣選出首位女總統蔡英文,立法選舉中女性立委比例逾38%,遠超國際平均22%,台灣在性別平等參政方面的進展備受矚目。當時BBC中文採訪兩位不同黨派女性政治人物,她們提及競選中因個性、外貌、婚嫁等議題遭受攻擊與敵意。即便蔡英文後以高票連任,台灣政治選舉與社會運動中,針對女性及性少數的批評仍層出不窮,顯示性別平權之路仍漫長。

但是,在這場以女性為主要參與者的大罷免運動中,受訪者表示,針對女性身份的攻擊,從網路到街頭,皆屢見不鮮。

例如,林敬桐向BBC中文解釋,南投「罷團」常態志工約50人,女性過半,男性多為退休長輩。她提到,在民風保守卻純樸的南投鄉鎮街頭,偶爾遭遇挑釁,初期她未覺是針對女性,團體也會提醒彼此避免單獨行動。然而,線上攻擊未曾止息。

她舉例說,前些時她邀請台北一名知名網紅,常以扮裝諧仿政治人物的「女神下午茶」南下南投街頭宣講,相關影片上線後,卻引發不同立場市議員在網路上針對其表演及性別身份羞辱。

「我平時解釋為何罷免我們選區的游委員,認真回應的人很少。但我與『女神下午茶』一起跳了一支舞、拍了幾段影片,網路上馬上湧出超多網軍羞辱我們,甚至有反對黨的議員也加入轉發嘲笑,他與追隨者的留言充斥性別羞辱,如說我們『好醜』或是什麼我們是『出來賣的』,讓我首次感受到性別如此易被攻擊,真是好誇張。」她苦笑地表示。

然而,在線下,「罷團」女性遭遇的性別暴力更甚。

例如,S女士便向BBC中文表示,她在街頭宣講游說(台灣稱「陸戰」)時,常遇嫌惡目光,「有人做出趕蒼蠅或趕野狗的手勢、指著鼻子罵、吼叫,都是常事。」雖她未遭遇直接肢體暴力,但同團女性志工卻有不同經歷。

她說,夥伴發傳單時被路人握拳敲頭;掃街時被樓上潑水;街頭宣講時被搶麥克風、扔水瓶或潑豆花。更有甚者,宣傳活動後,身材嬌小的女志工落單返家,被先前叫罵的同一群人尾隨包圍,該志工為自保開啟手機錄影,對方竟搶奪手機。

台北市文山區王小寶的遭遇更為驚心。今年40多歲,全職家庭主婦的她,在幾個月前開始加入「罷團」在街頭與團隊一起行動。她向BBC中文回憶,街頭舉牌宣講時,一名路人突然揮拳擊落其牌子,伴以怒吼。

她說:「近距離面對這種赤裸暴力極為恐懼,即便提告,心理壓力仍在,且擔心被盯上,連累家人。」她苦笑著表示,女性志工比男性更常成為說教與攻擊對象,文山區「罷團」多次嚴重攻擊事件皆針對女性,現場男志工卻未被針對。「因此,我們幾位女志工還揪團(找人)上女子防身課,包括我自己。」

同在新店「罷團」的「小涵」則舉例稱,有位老年男性常以言語騷擾志工,「通常是講難聽話,從志工面前飄過。後來他開始從背後驚嚇我們,尤其是年輕或身材嬌小的女性志工。若現場有男志工,他便遠遠咒罵。」

她補充,有次在「罷團」總部,一名高壯男子下公車後直衝辦公室,「我上前詢問來意,他不停逼近,舉起手機展示『1450、綠蛆』的網頁,一邊喊『我反對數位中介法!』一邊逼近我身。幸好一名男志工及時叱喝,他才轉身逃跑。」

「小涵」又告訴BBC中文說,有次一位男志工說:「總部是不是較平靜?我從未被挑釁。」女志工們無需眼神交流便回:「那是因為你是男生。」

翻動台灣政壇的大罷免投票,將在本週六劃下句點。但有分析表示,不管立場如何,都會在台灣留下足跡。

政治學者許菁芳教授便告訴BBC中文稱,「罷團」展現的「女力」是一股不容忽視、值得持續觀察的力量。她認為,當代社會由多維度(如宗教、階級、性別)構成,民主化需涵蓋諸多維度,非僅政治選舉可達成。常見的情況是政治雖然民主化,社會其他維度卻未調整,需數十年甚至數世紀轉化。

她表示,以「罷團」為例,台灣女性一直是動能強大的角色,此次大量投入罷免運動,成為公民運動主角,意味著台灣社會在性別維度上掀起新動能,更直接面對核心政治議題。

S女士也回應BBC中文說,其實「罷團」志工多為無參政經驗的素人,憑熱情「摸石過河」,為完善論述、說服民眾,深入研究在地議題,這一切比輸或贏更值得。

這位女士自省稱:「這半年,我一次次踢出舒適圈,從在反對者仇視中發傳單、掃街、投信箱,到帶領志工街講,幾乎每件事都超出過往生活與工作範圍,卻硬著頭皮學習、嘗試、動手做。有時我都驚訝自己竟能做到!但是,更多時候我其實很害怕,但同團志工個個優秀,見需求便自發應變、補位。我墜落時,他們會接住我。這是一段極具啟發的旅程。」

日本早稻田大學講座教授若林正丈稱每一次的台灣總統大選,對台灣人而言,就是為期一年的「大型全民活動」,是最有效的「選民自我政治教育」,一次次整理出今日「台灣人」的樣貌。若是如此,此次「罷團」運動的女性高度參與,或許則是再次刷新台灣政治運動的性別樣貌及台灣婦女運動的軌跡。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

30/08/2025 05:00PM

30/08/2025 11:00AM

30/08/2025 08:00AM