中文

中文

中國領導人習近平主持「93閱兵」,大規模展出新武器,不只是對國際「秀肌肉」,更被認為是對台灣的直接警告。面對軍事威脅,台灣藍綠陣營各自分歧,對應策略和歷史論述都顯現巨大落差。

台灣總統賴清德在同一天發文強調,台灣「不會用槍桿子紀念和平」,他被指聚焦「中國威脅」論述,並未在中華民國的歷史定位上多著墨,外界質疑這是否將進一步推開中間選民和淺藍民眾。

與此同時,國民黨要角現身天安門城樓,也在台灣引發爭議。而閱兵中出現空載的「1945」車牌號檢閱車,成為象徵抗戰勝利的符號,讓國民黨在抗戰歷史敘事中的角色「變成注腳」。

從軍事威懾、歷史敘事到政治角力,BBC中文梳理此次93閱兵針對兩岸關係的五個啟示。

習近平自2012年成為中國領導人起,在2015年、2025年先後舉行兩次「93閱兵」,紀念二戰抗日戰爭勝利。2015年舉行閱兵前,官媒《人民日報》曾指出,目的包括震懾日本和中國國內的腐敗分子。

事隔十年的「93閱兵」,軍方展示高超音速飛彈、無人機、甚至雷射系統。習近平在發表演說時未有明確提及台灣,但表明要加快建設世界一流軍隊,堅決維護國家主權統一、領土完整,為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對BBC中文說,中國展示武器對台灣絕對有軍事威嚇的意味,強調解放軍有能力阻止美國和盟友介入台海,但他補充台灣人已習慣這種「秀肌肉」。

「大家只是有一個大致的概念,就是解放軍很強。所以,一部分人會覺得要靠美國,另一部分會認為要靠溝通,當然也會出現有人認為,已經沒辦法做任何事,只能慢慢等待被統一。」

台灣東海大學政治學系教授張峻豪向BBC中文表示,閱兵展示的軍事裝備是向外界傳達中國國防工業的能力,「很多展演上更加突顯出來,現在絕對不是美國說了算,中國現在壯大的軍事力量,並且跟其他國家聯合的情況,也是向美國傳遞訊息。」

新加坡國立大學政治系副教授、卡耐基中國研究項目非常駐學者莊嘉穎對BBC中文表示,這次閱兵對台灣是一種威懾,傳達「不想被打就屈服」的訊息。

這次閱兵在習近平乘坐的紅旗檢閱車輛後方,有一輛無人站立、掛著車牌「VA01945」的檢閱車尾隨,引起各方解讀空車的意義。

翁履中對BBC中文表示這充滿「符號政治」,「1945」代表抗戰勝利的年份,中共知道當年領導抗戰的不是共產黨,但是用空位來表示當年的先烈都是「中國英雄」,而該「空座」也暗示自己是合法繼承「中國英雄」們的延續政權。

「如果用兩岸關係角度看,比較正面的解讀,是尊重國民政府的角色,不全然強調共產黨領導抗戰,比較負面解釋,就是『中國英雄』不只有國民黨,本來當年就有共產黨,所以用空座暗示國民黨的歷史角色不重要——基本上,這是一場話語權之爭,但也留下各自表述的空間。」

學者莊嘉穎也認為,中共希望利用「1945」的象徵,建立自己是中國維護者的論述,「國民黨正面抗戰,基本上變成注腳」。

過往兩岸各自闡述領導抗戰的功績。根據國民政府資料,國民政府陸海空軍隊在抗戰中傷亡約323萬人,其中陣亡約133萬人。而中共資料指,中共領導的軍隊在抗戰中傷亡60餘萬,其中陣亡16萬餘人。

2005年,時任中共領導人胡錦濤在抗戰60週年時,表示中國國民黨和中國共產黨領導的抗日軍隊,分別擔負著「正面戰場」和「敵後戰場」的作戰任務,既承認國民黨軍隊主體的「正面戰場」給予日軍沉重打擊,同時形容中共領導的「敵後戰場」,在抗戰中發揮了中流砥柱的作用。

中國教育部於2017年調整抗戰的敘事,將中小學教材由「八年抗戰」全面改成「十四年抗戰」,抗戰起始點由1937年「七七事變」,提前至1931年日本炸毀東北南滿鐵路的「九一八事變」。

美國智庫大西洋理事會非常駐研究員宋文笛表示,中共將對日抗戰敘述從八年改成十四年的直接後果,是稀釋了國民政府在抗戰期間的正面形象,從一以貫之的領導抗日的民族英雄,降格成在抗日前半對日本綏靖、後半「迷途知返」轉頭抗戰的功過參半形象,反襯之下讓中共看似更加偉大、光明、正確。

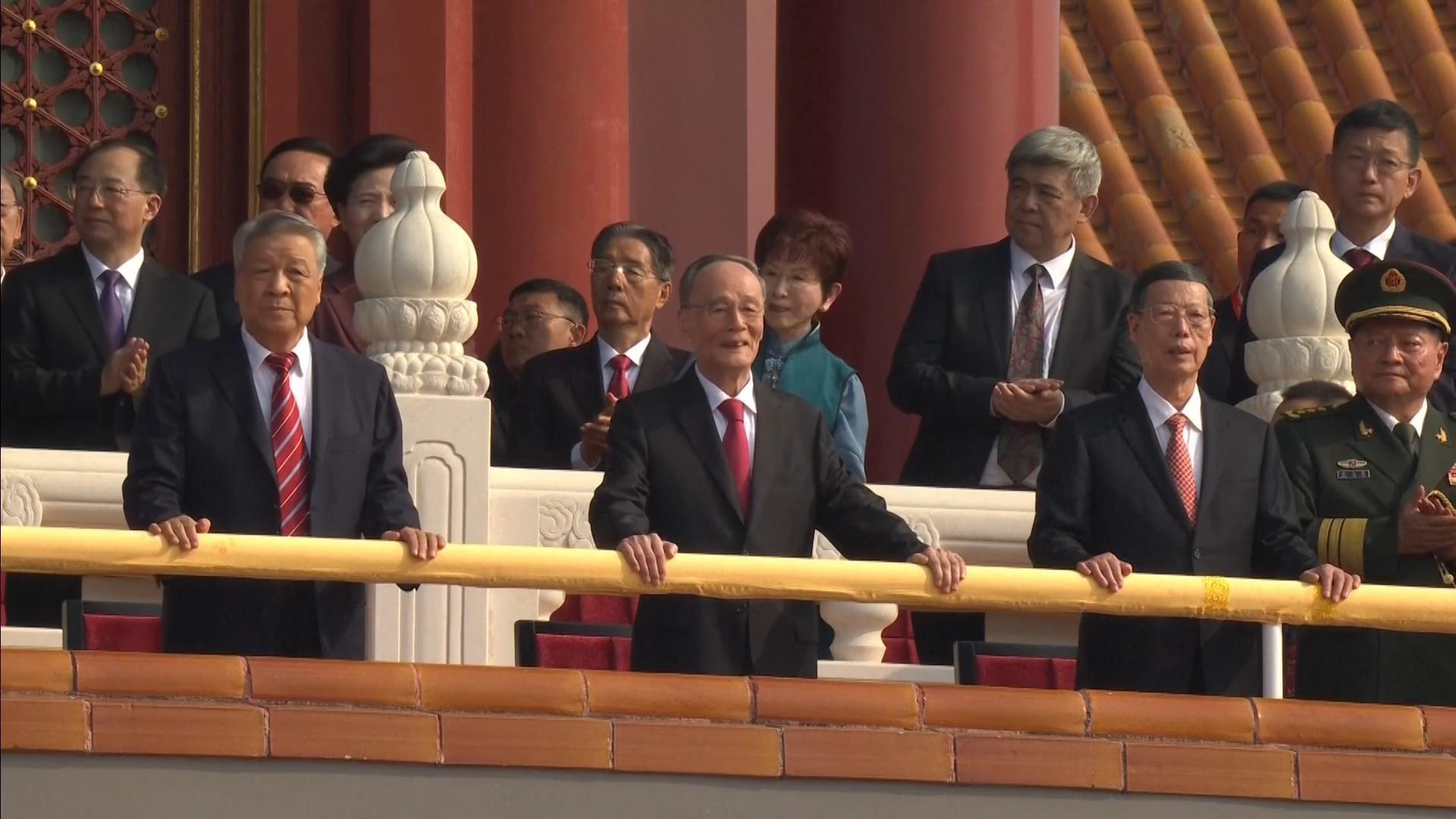

洪秀柱現身北京的閲兵儀式,成為焦點之一。

這位前國民黨主席、前立法院副院長,坐在天安門城樓第二排,前方是前中國國家副主席王歧山。當央視直播畫面拍攝到洪秀柱時,直播旁述形容有國民黨抗日老兵代表、抗戰將領遺屬代表、港澳台同胞出席紀念大會。

洪秀柱出席閱兵在藍綠陣營都引起討論。前國民黨副主席郝龍斌發文指,中共過去舉辦「93閱兵」,多次邀請其父、國民黨元老郝柏村參加,但郝柏村始終堅決拒絕,還勸軍中同袍勿參與,「抗戰功績屬於中華民國,不能被錯置或混淆」。

民進黨批評洪秀柱「甘願接受統戰」,又翻出國民黨前主席連戰2015年參與「93閱兵」典禮時,洪秀柱曾批評出席閱兵是「未能考慮國人感受,傷害國人感情」,指洪秀柱完全違背自己過去的立場。

洪秀柱反駁參加「九三紀念」是緬懷先烈,又指大陸在過去十年間,對於由國民政府主導的正面戰場,一再給予肯定,批評現任執政黨刻意操作「反中」。

國民黨主席朱立倫對洪秀柱出席閱兵未有明確表態,表示相關兩岸的訪問都一定要遵守政府通過的法律,在法律的規範之下,不用去禁止任何的個人。

翁履中教授表示,國民黨作為在野黨,黨內有不同立場的表現,讓黨中央看起來沒有統一論述。現時國民黨內有部分政治人物非常擔心全力強調抗戰歷史,會導致兩岸交流氣氛不佳。即使黨中央不斷表示當年是國民黨帶領抗日,但黨內不統一的表現,被懷疑擺脫不了親中路線。

他強調,國民黨要贏回台灣人民信任,必須要盡快找到一個新的兩岸敘事。

北京「93閱兵」當天,台灣總統賴清德率行政、立法、司法、監察、考試五院代表,赴台北的忠烈祠進行秋祭,賴清德在臉書(Facebook)發文表示,今年是第二次世界大戰「終戰80周年」,80年前是國軍上將徐永昌和其他的八個同盟國,一起簽署文件、迎來終戰。

而在前一天的台灣國防部「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」上,賴清德在致詞中也是提到「終戰80周年」,未提中國大陸八年抗戰的歷史。

他採用「終戰」字眼,而非「抗戰」,遭到在野黨強烈批評。國民黨主席朱立倫表示,「終戰」是戰敗國日本使用的字眼,批評賴清德不願承認中華民國的歷史。

《聯合報》則發表評論說,賴清德充滿戀慕日殖情結,「走進祭祀八年抗戰英魂的殿堂,是一大諷刺」,又指「承認『中華民國曾領導抗戰』並不會否定台灣主體性」。

台北忠烈祠供奉著自1911年中華民國成立前喪生的革命烈士,以及國民政府抗日期間的軍民。忠烈祠每年都有春秋兩祭,由總統主祭。

翁履中教授表示,中華民國在歷史上不是戰敗國,所以中華民國應該是用抗戰,但如果認為台灣是接續日本殖民統治,政治主權地位在戰後未定,則符合使用終戰的邏輯。「賴總統的『終戰說』符合其意識形態,可以理解。」

他指出,台灣內部對於「終戰」還是「抗戰」沒有共識,有人認同「抗戰」,有人更在乎「終戰」等於殖民結束,此分歧是台灣所有人都要共同面對的挑戰,如果沒有政治領袖願意和解,台灣的分裂會更嚴重,「因為沒有共同的未來感,中共的文攻武嚇效果只會更強」。

宋文笛則認為,抗戰、終戰本來就不是一組概念,抗戰是過程,終戰是結果,修辭上應該是「終戰」或「戰勝」二選一,而非抗戰或終戰。

賴清德回應「93閱兵」時,強調台灣人民熱愛和平,「台灣也不拿槍桿子紀念和平」,更相信手中的裝備,是用來保家衛國,不是用來侵略擴張。

他表示,如果當初受到侵略的國家,無視人類文明的進程、走向相同的老路,只會讓世界感到惋惜、遺憾,又指法西斯的定義包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興,更有對國內的高強度言論管控。

翁履中教授分析,賴清德的發言是要把台灣跟北京做對比,北京用坦克飛彈來「紀念和平」,台灣則用民主制度、國際合作來紀念,試圖向國際社會強調,台灣不是挑釁的一方。

台灣東海大學政治學系教授張峻豪向BBC中文表示,賴清德在回應閱兵時,既要展示與國民黨不同論述,又要處理中華民國在二戰的角色。他認為賴在表述過程把重心放在和平,將中國視為台灣外來的威脅或敵人,維持了民進黨一貫角度處理中共議題。

他認為當民進黨已經是第三度執政,持續採取抗中和中國威脅的論述,對台灣民眾號召力或取得更多民意支持民進黨,其邊際效應會一直遞減,因為中共表露對台灣侵略意圖,對台灣民眾而言已是「平常事」。

「如果民進黨沒有辦法在中華民國的歷史定位上做更多論述,反而在這裡會失去了很多中間選民認同或中華民國派認同的選票。」

他分析,蔡英文擔任總統時,對中華民國的表述更寬廣,除了能擴大執政黨的支持者,也展示維持現狀的態度,「在蔡英文時期很清楚定調,對外講台灣,對內要講中華民國。」

張峻豪指出,這次閱兵中國、俄羅斯、北韓(朝鮮)三個威權政府領導人同場,清楚表達抗美的態度,也把兩岸關係放在國際舞台,台灣必須思考怎樣在國際舞台取得更多認同,而非只強調抗中。

「美國所採取態度,尤其是川普不再是專制跟民主集團的對抗,這跟拜登時期是顯然不同,我們怎樣在國際上有更多籌碼?一方面在抗中同時,是不是可以有更多去強調在台海維持現狀,訴求和平。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

17/09/2025 05:00PM

17/09/2025 05:00PM

17/09/2025 05:00PM