中文

中文

當法國人本週得知他們的政治混亂竟然成了義大利人的笑柄時,有些人感到不快。

在不到兩年的時間裡,法國已經更換了五位總理,這種政治動盪甚至超越了羅馬戰後的混亂時期。

該國總統於2024年7月突然宣布提前選舉後重新組成的法國國會,如今卻難以產生一個能夠通過預算案的多數派。

再加上早前不同工會組織為反對預算提案,在週四發起的全國大罷工。

羅馬和都靈(Turin)的報紙在報導這些事件時,展現出明顯的幸災樂禍。這包括剛卸任的法國總理法蘭索瓦·貝魯(François Bayrou)所遭受的羞辱、債務螺旋上升的警告,以及法國經濟可能需要國際貨幣基金組織(IMF)援助的前景。

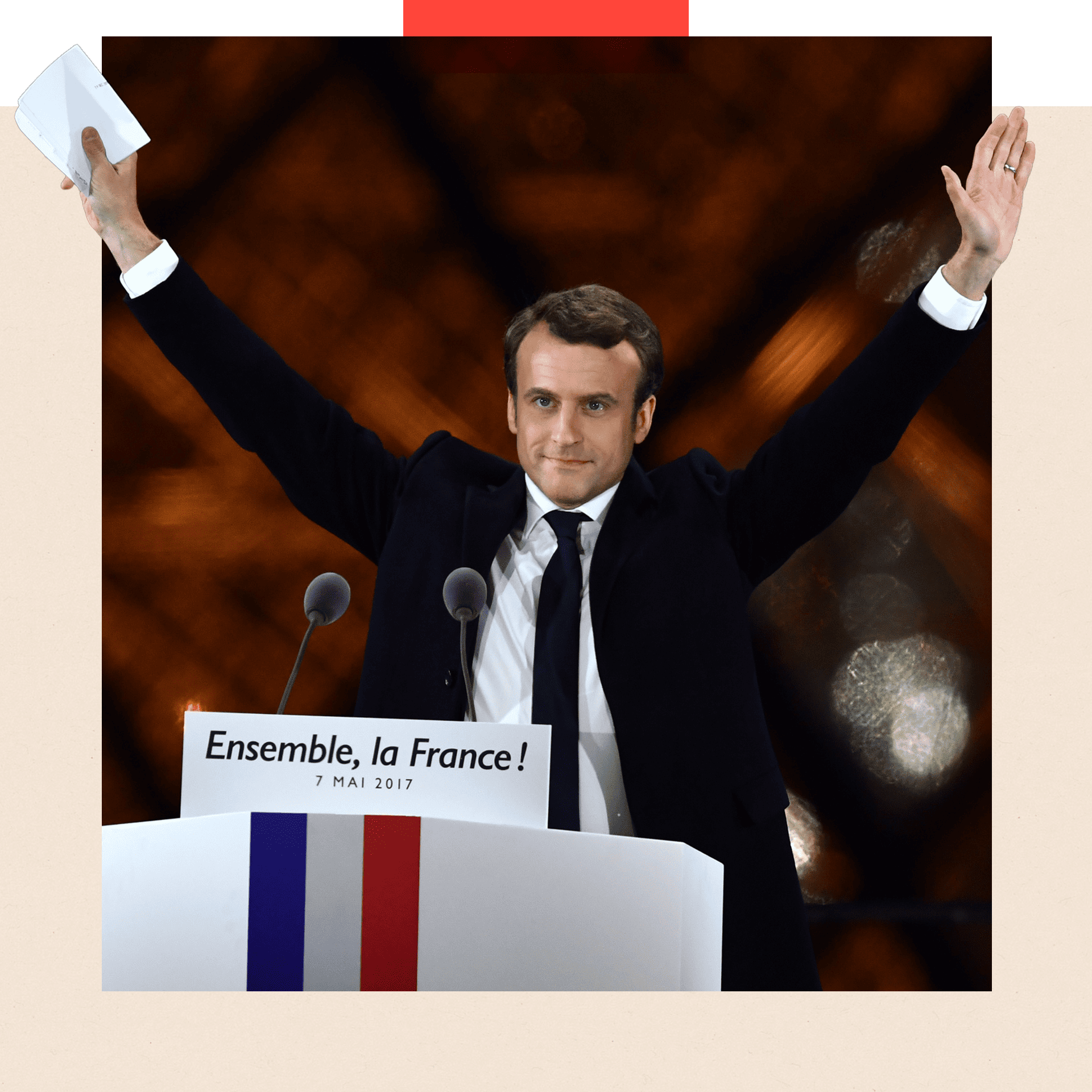

但最令人關注的,還是總統馬克龍(Emmanuel Macron,馬克宏)日漸褪去的光環。

意大利媒體《信使報》(Il Messaggero)問道:「那麼,昔日的輝煌如今又在哪裡呢?」

法國今年償還國債的成本預估高達670億歐元——這筆開支已超過除教育和國防以外的所有政府部門開支。

預測顯示,到本世紀末,這筆支出甚至將超越教育和國防,達到每年1,000億歐元。

上週五,信貸評級機構惠譽下調了法國的債務評級,這可能使法國政府借貸成本上升,反映出外界對該國穩定性及償債能力疑慮的不斷增加。

法國不得不向國際貨幣基金組織尋求貸款,或需要歐洲中央銀行介入的可能性,已不再是天方夜譚。

而這一切都發生在國際局勢動盪的背景下:歐洲的戰爭、美國的戰略撤退,以及無法阻擋民粹主義的崛起。

上週三,一個名為「封鎖一切」(Bloquons Tout)的團體組織了全國性的抗議。這場行動被極左派劫持,除了幾場引人注目的街頭衝突外,影響甚微。

但真正的考驗是在這兩天,工會和左翼政黨發起大規模示威,反對政府的改革計劃。

資深政治評論員尼古拉·巴弗雷(Nicolas Baverez)形容:「在這個關鍵時刻,當法國和歐洲的主權與自由岌岌可危之際,法國陷入混亂、無能和債務的泥潭中。」

馬克龍總統堅稱自己有能力帶領國家走出困境,但他的第二任期只剩下18個月。

一種可能性是,法國憑藉其固有的優勢——財富、基礎建設、制度韌性——能夠度過這場許多人眼中的歷史轉捩點。

但另一種情境則是:法國將永遠變得虛弱,成為左翼和右翼極端分子的犧牲品,成為新的歐洲病夫。

這一切都可以追溯到馬克龍在2024年初夏災難性地解散國民議會。這場提前的選舉不僅未能為其管治奠定更穩固的基礎,反而使新一屆國會陷入三方分裂:中間派、左派與極右派。

任何一方都無法單獨組成有效政府,因為其他兩方總會聯手反對。

米歇爾·巴尼耶(Michel Barnier)與法蘭索瓦·貝魯(François Bayrou)先後短暫擔任總理數月,但最終都在所有政府都必須面對的核心問題上倒下:國家應如何籌措與使用資金。

現年74歲的中間派貝魯,將法國債務問題視為施政的核心象徵——目前法國債務已超過3兆歐元,相當於國內生產總值(GDP)約114%。

他希望透過在2026年預算中削減440億歐元來穩定償債計劃。

但上週,左派與極右派議員聯手對他發動不信任投票,迫使他下台。民調也顯示,許多選民對他的政策構想持反感態度,例如取消兩個全國性假期以增加國防支出。

馬克龍的當務之急是委託其核心圈子的成員開創新路線。

上週39歲的塞巴斯蒂安·勒科爾尼(Sébastien Lecornu)被任命為總理,他是一位言語低調的諾曼第人,在愛麗舍宮喝威士忌聊天的深夜聚會上,他成為了總統的密友。

在任命之後,馬克龍表示他相信「在尊重各方信念的前提下,政治勢力之間是有可能達成協議的」。

據悉,馬克龍欣賞勒科爾尼的忠誠,以及他不熱衷於追求個人政治前途的態度。

在與前兩位總理——資深政治人物米歇爾·巴尼耶與法蘭索瓦·貝魯——關係緊張之後,如今總統與現任總理的立場一致。

經濟學家、總統顧問菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)認為:「有了勒科爾尼,基本上就等於馬克龍自己在當總理。」

「馬克龍與勒科爾尼,本質上是一體的。」

馬克龍希望新總理推動一場轉向。從過去主要傾向右派,如今他希望與左派——尤其是社會黨——達成協議。

根據法律規定,勒科爾尼必須在10月中旬前提交預算案,並在年底前獲得通過。

從數字上來看,唯一可行的方式是讓他的中間派陣營獲得左右「溫和派」的支持——也就是保守派共和黨與社會黨。

但問題在於:每向一方作出讓步,都會增加另一方退出的可能性。

例如,社會黨目前士氣高漲,要求大幅降低債務削減目標。他們主張對超級富豪企業家徵稅,並廢除馬克龍在2023年推行的退休改革(將退休年齡提高至64歲)。

然而,這些主張對親商界的共和黨而言是不可接受的。他們已威脅,若預算案包含上述內容,將投票反對。

法國主要僱主聯盟——法國企業運動協會(MEDEF)甚至表示,若勒科爾尼以加稅作為解決預算僵局的方案,他們將發動「大規模示威」。

讓情況變得更加棘手的是時機:馬克龍即將卸任,這使得任何一方作出讓步的可能性更加渺茫。3月將舉行重要的市政選舉,而總統選舉則定於2027年5月。

在政治棋盤的兩端,分別是極具影響力的政黨——右翼的「國民聯盟」與左翼的「不屈法國」——他們只要看到與中間派妥協的跡象,就會高喊「背叛」。

對任何有政治抱負的人而言,盡量少接觸馬克龍這位政治資產日漸縮水的總統,可能才是本能反應。

勒科爾尼的任務可謂極為艱鉅。最理想的情況下,他或許能勉強拼湊出一份協議,暫時避免在國民議會遭遇挫敗。但這樣的預算必然會被削弱,其向市場釋放的訊號將是法式蒙混過關,而償債成本也將進一步上升。

另一種可能則是失敗,再有一位總理辭職。

這正是馬克龍最不願面對的末日情境:再次解散國會、再次選舉,而這一次,馬琳·勒龐(Marine Le Pen,瑪麗娜·勒龐)領導的「國民聯盟」可能真的勝出。

甚至——如部分人所要求的——馬克龍本人也可能因無法化解僵局而被迫辭職。

研究法國的時候,人們總能找到一些不那麼「災難論」的觀點。畢竟,這個國家過去也曾歷經危機,最終總能勉強度過;而在馬克龍治下,也有一些值得讚賞的地方。

前共和黨主席尚-法朗索瓦·柯佩(Jean-François Copé)表示:「包括進出口的平衡,法國經濟的基本面仍然穩健。」

「我們的失業率一向高於英國,但並不算災難。我們有很強的創業活力,經濟成長甚至優於德國。」

馬克龍前顧問阿吉翁(Philippe Aghion)也持相對樂觀的態度。他說:「我們不會像希臘那樣陷入崩潰。貝魯對債務的警告,其實是一記有效的警鐘。」

但對其他人而言,當前世界局勢的劇烈變化,使這些言論聽起來過於樂觀,如果不是自滿的話。

巴黎高級金融研究院院長、經濟學家菲利普·德塞爾廷(Philippe Dessertine)說:「我們不能像政客那樣輕描淡寫地否定國際貨幣基金介入的可能性。」

「這就像我們站在一道堤壩上。它看起來堅固,大家都站在上面,不斷告訴我們它很安全。但海水正在下方侵蝕,直到某一天,它突然整個崩塌。」

「可悲的是,如果我們繼續無所作為,這就是將會發生的事。」

《世界報》(Le Monde)記者弗朗索瓦絲·弗雷索茲(Françoise Fressoz)也指出:「我們已經完全對公共支出成癮。這是過去半個世紀以來,無論左派或右派政府都用來撫平民怨、換取社會和平的手段。」

「如今每個人都能感受到這套制度已走到盡頭——作為一個舊式福利國家,我們已經來到了終點。但沒有人願意付出代價,也沒有人願意面對必須進行的改革。」

法國當前發生的正是多重危機同時交匯的結果——政治、經濟與社會層面——這正是讓此刻顯得格外重要的原因。

民調專家傑羅姆·富爾凱(Jérôme Fourquet)上週形容:「這就像一齣難以理解的戲劇,在空蕩蕩的劇院裡上演。」

選民被告知債務是攸關國家生死的問題,但許多人要麼不相信,要麼不明白為何自己要承擔代價。

而主導這一切的,是一位在2017年懷抱希望上台的總統。他曾承諾要彌合左右派、企業與勞工、增長與社會正義、歐洲懷疑論者與歐洲擁護者之間的鴻溝。

在這場最新的政治災難之後,法國評論員尼古拉斯·巴弗雷(Nicolas Baverez)在《費加羅報》(Le Figaro)得出沉痛結論:「人民真正反抗的對象是馬克龍,他對這場海難負有全部責任。」

「如同所有煽動者一樣,他已將我們的國家變成一片廢墟。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

26/09/2025 08:00AM

25/09/2025 05:00PM

25/09/2025 05:00PM