中文

中文

美國本週經歷了殘酷的一週。許多人開始質疑,國家是否能擺脫仇恨與暴力的惡性循環。

在美國歷史上最震撼的政治暗殺事件之一發生後,猶他州州長呼籲民眾降低政治對立。但自查理·柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡以來,受訪者普遍不認為美國會選擇這條道路——至少短期內不會。

美國近年歷史充滿了在悲劇發生後未能團結的例子。

14年前,一名民主黨女國會議員在亞利桑那州頭部中彈;8年前,一名共和黨國會議員在棒球練習時遭槍殺。

即使在全球疫情面前,美國也未能團結一致。事實上,新冠疫情反而加深了社會分裂。

美國政治生活的激化背後原因雖然簡單,卻難以改變。

現行的獎勵制度傾向於鼓勵那些加強緊張局勢的人與平台,而非緩和緊張局勢者。

在全國各地,政治人物若以迎合基本盤的政策與言論參選,往往比爭取中間選民更容易當選。這是選區劃分(Gerrymandering)所造成的結果,被視為美國政治分裂與失能的「原罪」。

同樣地,在媒體領域,政治評論者若採取更極端立場、激起憤怒,反而更容易吸引眼球,進而獲得更多廣告收入。

這樣的獎勵結構,使得猶他州州長斯賓塞·柯克斯(Spencer Cox)成為美國政壇的異數。

在柯克遇刺後,柯克斯呼籲美國人「登出網路、關掉螢幕,觸摸草地,擁抱家人,走出去,為社區做好事」

他的言論理性而溫和,在分裂氛圍中展現出一種和解的努力。

分裂和政治暴力在美國並非新鮮事。大約160年前,這個國家就陷入了內部戰爭,至今仍未真正停止。

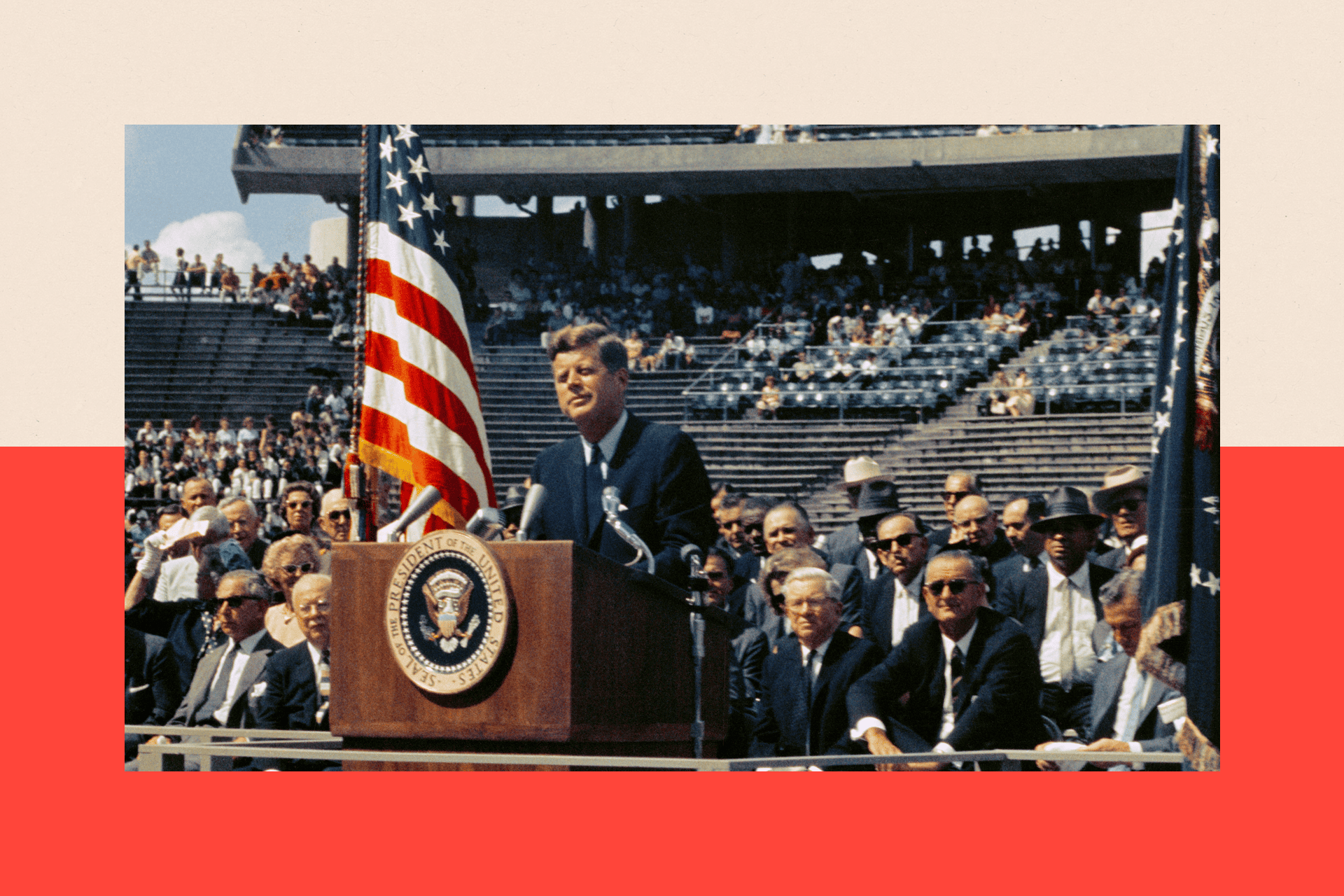

1960年代的五年間,一位美國總統遇刺身亡,他的弟弟也在競選總統的途中遇刺身亡。同一時期,美國兩位最傑出的民權領袖也遭遇暗殺。

1970年代,總統福特(Gerald Ford)曾兩度遭槍擊。

1980年代,總統雷根(Ronald Reagan)在走向他的豪華轎車時被子彈擊中。

去年,特朗普在賓夕法尼亞州遭遇暗殺未遂,另一起疑似暗殺企圖則發生在佛羅里達州,該案審訊於查理·柯克(Charlie Kirk)遇刺當週展開。

與1960至70年代的政治暴力不同,猶他州州長柯克斯擔憂的是社交媒體的影響。

雖然他一直小心翼翼地避免發表進一步分裂美國人的言論,但他對社群媒體公司卻不那麼溫柔,他顯然將這場悲劇歸咎這些公司。

他在週日受訪時表示,「我相信社交媒體在過去五、六年中,每一起暗殺與暗殺企圖中都扮演了直接角色。」

他補充說,「癌症」一詞可能還不足以形容社交媒體對美國社會造成的傷害。

在大多數科技公司保持沉默之際,X平台執行長馬斯克(Elon Musk)聲稱「激進左派慶祝查理·柯克被冷血謀殺」,並表示「與慶祝謀殺的邪惡狂熱分子團結是不可能的。」

馬斯克也回應對社交媒體影響的關注,本週稍早在X上寫道:「儘管X上的討論有時會變得負面,但能夠有討論本身仍是好事。」

社交媒體與政治交織所帶來的問題,甚至令那些對政治熱衷者感到憂慮,無論其立場為何。

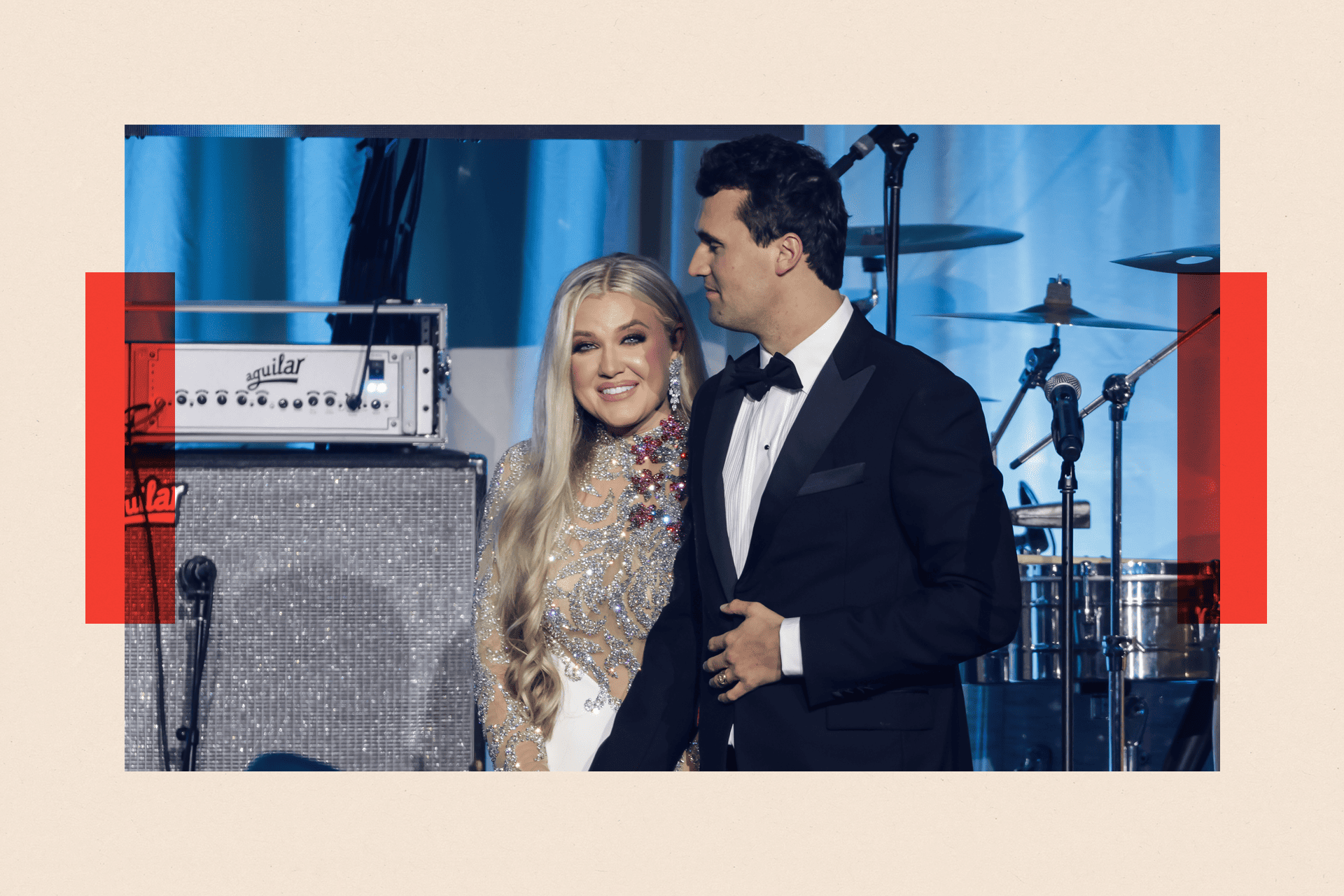

本週稍早,「美國轉折點」(Turning Point USA)猶他州立大學分會主席、19歲的凱特琳·格里菲斯(Kaitlin Griffiths)直言,「社交媒體對我們的社會確實是一件非常困難的事情。」

她表示:「你甚至無法與政治立場不同的人進行對話——我認為這真的很悲哀。」

這種悲哀也帶有諷刺意味,因為查理·柯克自視為言論自由的捍衛者,儘管批評者對此說法並不認同。而他的死亡,可能使美國更遠離文明對話。

查理·柯克遇刺後僅數日,美國政界已退回各自陣營的敘事。

左派關注兇手是否受網路次文化與群組聊天激化;右派則傾向探討嫌犯是否涉及左翼陰謀。

雙方似乎都不急於優先考慮和解或修復。

研究極端主義的學者指出,當前的分裂狀況,已不再適合以傳統的左右派框架來理解。

卡內基國際和平基金會高級研究員、極化民主(polarised democracies)專家雷切爾·克萊因費爾德(Rachel Kleinfeld)表示:「最好看看是什麼導致人們無法治理。」

「這需要人們有意願降溫……也需要比現在展現出更多的勇氣。」

她補充說:「我認為更有用的是專注在我們如何作為一個社會翻開新的一頁,因為這就像一段破裂的婚姻,而在破裂的婚姻中,互相指責只會讓彼此都輸。」

至於美國是否能擺脫助長分裂的社交媒體演算法,這需要一位具備強大領導力且致力於和解的總統。

「我不確定我們該如何走出這個困境,」政治評論員戴維·德魯克(David Drucker)表。「如果兩黨——我指的是整個政黨,而不只是政治人物——願意停止互相指責,並共同說『停止』,那會有所幫助,」他說。

「通常只有總統才能促成這樣的改變。若雙方無法同意某些底線不可逾越,或下一任總統未能做到這一點,我不確定我們是否能走到那一步。」

特朗普並非這一種領袖。

他在政治上往往在面對對手時顯得最強勢。

據了解,特朗普相信左派人士企圖摧毀他的MAGA運動。柯克遇刺後,他的言論與猶他州州長柯克斯形成鮮明對比。

當被問及如何修復國家時,特朗普表示,「我知道這話會惹麻煩,但我一點也不在乎。右派激進分子之所以激進,是因為他們不想看到犯罪……左派激進分子才是問題。」

他在9月11日於白宮橢圓形辦公室發表談話時進一步表示,「激進左派的政治暴力已傷害太多無辜生命,奪走太多人命。」

特朗普將柯克之死定性為激進左派的集體行動,而非個人行為。其他白宮官員也表達同樣看法。

白宮副幕僚長史蒂芬·米勒(Stephen Miller)也表示,「以神為證,我們將動用一切資源,識別、擾亂、瓦解並摧毀這些網絡。」

「這會發生,我們會以查理的名義去做。」

然而,多項研究顯示,美國近數十年來的政治暴力案件中,右派意識形態的肇事者比例高於左派。儘管可能還需要更多數據才能得出確切的結論。

部分受訪者認為,美國歷史上的黑暗時期反而能帶來安慰。

前共和黨國會議員、現任知名電視主持人喬·斯卡伯勒(Joe Scarborough)表示,「很少有哪個時期,美國的政治形勢比越南戰爭和水門事件(1960年代和70 年代初)更黑暗、更暴力。」

「但國家仍然向前邁進,慶祝建國二百週年,並走出暴力分裂。這次也會如此。」

喬治亞州民主黨參議員拉斐爾·沃諾克(Raphael Warnock)是美國最高層級的非裔官員之一。他譴責政治暴力,稱其是最「反民主」的行為,同時指出美國在種族議題上的進展。

他說:「每個家庭的故事都比家庭聚會上講的版本更複雜。」

「我父親曾穿著軍服(在公車上)讓座給一名青少年,而我如今坐在參議院的席位上。」

這些希望令人振奮,但出路仍不明朗。

最近,在美國準備慶祝建國250週年之際,我一直在思考今年早些時候與歷史學家兼電影製片人肯·伯恩斯(Ken Burns)的一次對話。

「人們常說歷史會重演,但它從未如此。」

他更偏好馬克·吐溫(Mark Twain)的名言:「歷史不會重演,但有相似之處。(History doesn’t repeat itself, but it often rhymes.)」,意即即使當下與過去相似,事情從不會以相同方式發生。

當前的緊張局勢與美國歷史上的多個分裂時期相呼應,但並未完全重演。

美國歷史充滿憤怒與衝突,但我不確定這個國家的社會和政治體係是否總是如此迅速地獎勵那些激起這些情緒的公司和個人。

同時,美國的實力正在削弱,而非增強。

前國防部長羅伯特·蓋茨(Bob Gates)曾告訴我,美國國安面臨三大威脅:崛起的中國、衰退的俄羅斯,以及美國自身的內部分裂。

美國的對手深知分裂對這個超級強權的傷害,他們在網路上竭力讓人們的距離進一步拉大。而美國人讓他們輕易就做到了。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

24/09/2025 08:00AM

24/09/2025 08:00AM

24/09/2025 08:00AM