中文

中文

本月稍早,巴勒斯坦外交官胡薩姆·佐姆洛特(Husam Zomlot)受邀前往倫敦智庫查塔姆研究所(Chatham House)參加一場討論會。

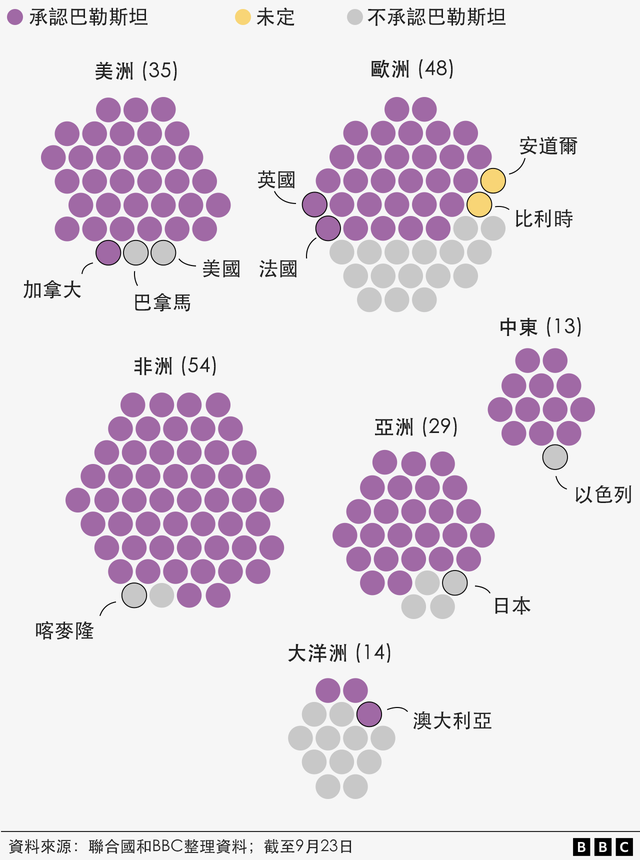

比利時剛剛加入英國、法國以及其他一些國家的行列,在紐約聯合國承諾承認巴勒斯坦國。而佐姆洛特很清楚這是一個重要時刻。

「你們將在紐約看到的,可能就是落實『兩國方案』的最後一次嘗試。」他警告。

「不要讓它失敗。」

數週後,這一切果然發生。英國、加拿大和澳大利亞——這些傳統上以色列的堅定盟友,如今也邁出了這一步。

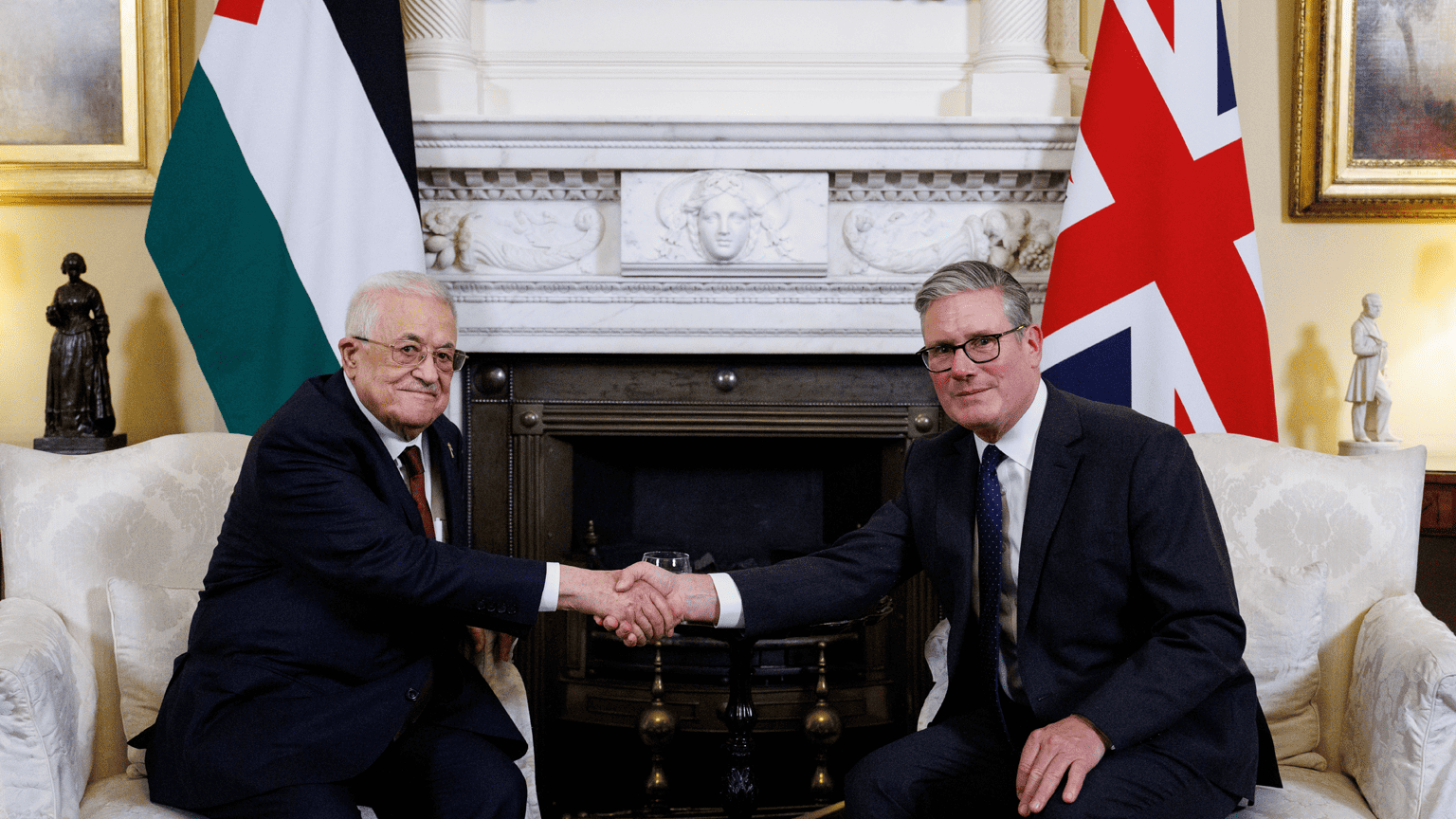

英國首相施紀賢(Sir Keir Starmer)在社交媒體上發佈的一段影片中宣布了英國的最新立場。

他在影片中說:「面對中東日益加劇的恐怖局勢,我們正在採取行動,以維持和平與兩國方案的可能性。」

「這意味著一個安全可靠的以色列,以及一個可行的巴勒斯坦國——而目前我們兩者都沒有。」

此前已有超過150個國家承認巴勒斯坦國,但英國和其他國家的加入,許多人認為具有重大意義。

「巴勒斯坦在全球的影響力從未像現在這樣強大。」前巴勒斯坦官員哈維爾·阿布·艾德(Xavier Abu Eid)說。

「全世界正在為巴勒斯坦動員。」

但仍有複雜問題需要解答:什麼是巴勒斯坦?它可以被承認為國家嗎?

1933年《蒙得維的亞公約》列出了建國的四項標準。巴勒斯坦可以合理主張其中兩項:一個永久人口(儘管加沙戰爭讓這一點面臨巨大風險),以及參與國際關係的能力——佐姆洛特本身就是後者的證明。

但它尚未符合「確定領土」這一要求。

由於最終邊界沒有達成共識(實際上也沒有和平進程),要準確界定「巴勒斯坦」極為困難。

對巴勒斯坦人而言,他們渴望的國家由三部分組成:東耶路撒冷、西岸和加沙地帶。這三地都在1967年「六日戰爭」期間被以色列佔領。

即便是粗略看一眼地圖,也能看出問題所在。

自1948年以色列建國以來,西岸與加沙地帶已被以色列在地理上分隔了四分之三個世紀。

在西岸,以色列軍隊和猶太定居者的存在,意味著根據1990年代《奧斯陸協議》建立的巴勒斯坦民族權力機構僅能管理約40%的土地。自1967年以來,不斷擴張的定居點侵蝕西岸,將其切割成愈加零碎的政治與經濟實體。

與此同時,巴勒斯坦人視為首都的東耶路撒冷,已被猶太人定居點包圍,逐步與西岸割裂。

當然,加沙的命運更為悲慘。自2023年10月哈馬斯襲擊引發戰爭以來,近兩年的戰火使這片土地幾乎被摧毀殆盡。

然而,就算這些問題尚未解決,《蒙得維的亞公約》對建國還有第四項要求:一個正常運作的政府。

這對巴勒斯坦人而言,是一大挑戰。

1994年,以色列與「巴勒斯坦解放組織」(PLO)達成協議,建立了「巴勒斯坦民族權力機構」(Palestinian Authority,簡稱PA),對加沙和西岸的巴勒斯坦人行使部分民事管理權。

但自2007年哈馬斯與「巴勒斯坦解放組織」主要派系法塔赫爆發血腥衝突以來,加沙和西岸由兩個對立政府分治:加沙由哈馬斯掌權,西岸由國際承認的巴勒斯坦權力機構統治,其總統是馬哈茂德·阿巴斯(Mahmoud Abbas)。

這意味著兩地地理上已分隔77年,政治上也分裂了18年:西岸與加沙長期分道揚鑣。

巴勒斯坦政治在此過程中逐漸僵化,大多數巴勒斯坦人對領導層失去信心,對任何形式的內部和解、遑論建國進展都抱持悲觀態度。

最後一次總統與議會選舉是在2006年,這意味著36歲以下的巴勒斯坦人從未在西岸或加沙投過票。

「這麼多年來都沒有舉行選舉,實在讓人難以置信。」巴勒斯坦律師黛安娜·布圖(Diana Buttu)說。

「我們需要新的領導層。」

2023年10月加沙戰爭爆發後,這一問題更加嚴重。

面對數萬名巴勒斯坦公民的死亡,阿巴斯領導的巴勒斯坦權力機構只能在約旦河西岸的總部眼睜睜看著,充當無力的旁觀者。

領導層內部的緊張關係由來已久。

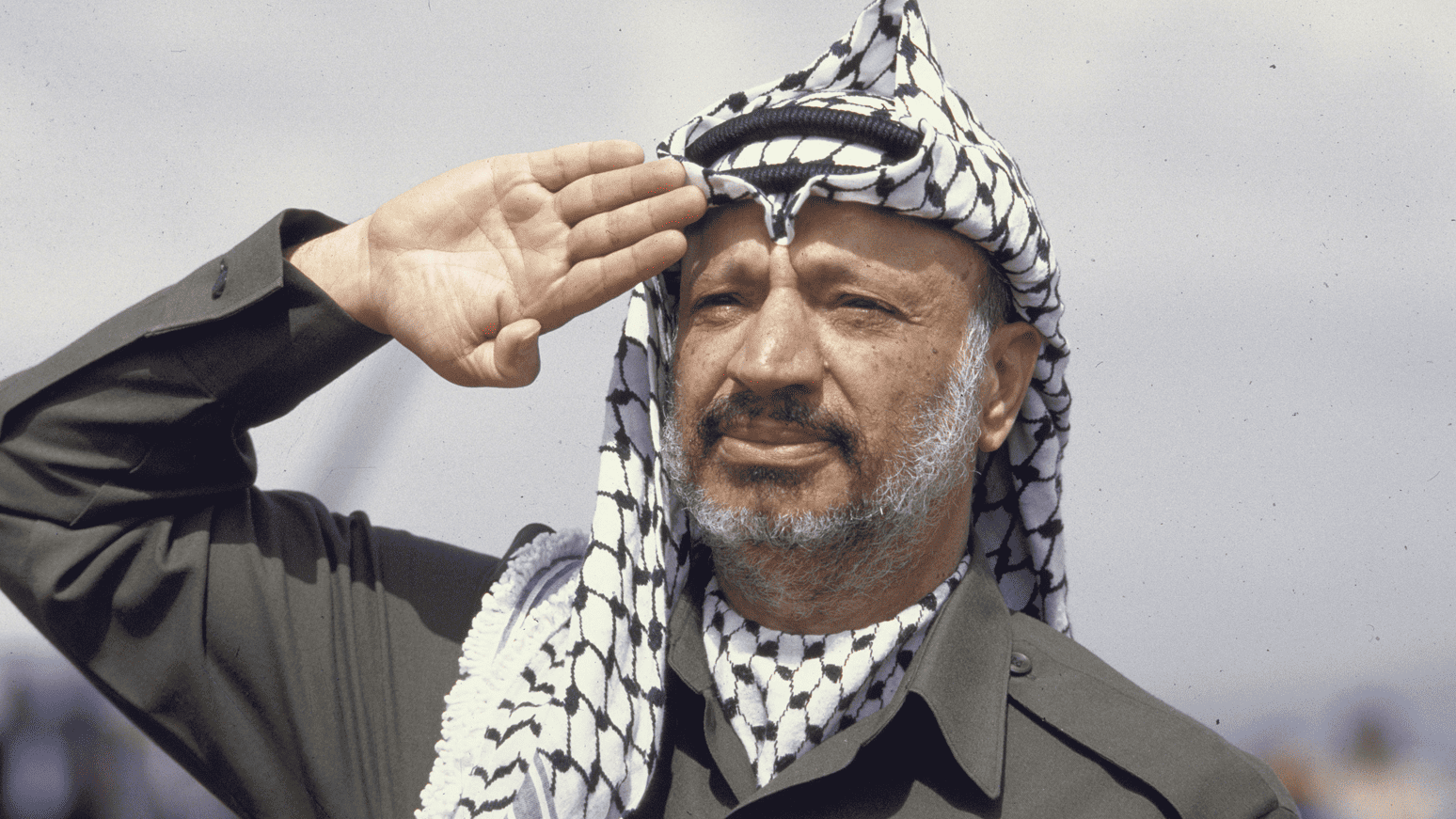

當時「巴勒斯坦解放組織」主席亞西爾·阿拉法特(Yasser Arafat)結束多年流亡,回國領導巴勒斯坦權力機構,本地巴勒斯坦政治人物卻大多被邊緣化。

「內部派」逐漸怨恨阿拉法特「外部派」的強勢作風。關於阿拉法特核心圈子貪腐的傳聞,更讓巴勒斯坦權力機構名聲受損。

更重要的是,新成立的權力機構似乎無力阻止以色列對西岸的逐步殖民,也無法兌現阿拉法特與以色列前總理伊扎克·拉賓(Yizhak Rabin)1993年在白宮草坪歷史性握手時,所作出的獨立與主權承諾。

隨後的幾年,政治演變進程並不順利:接連失敗的和平倡議、持續擴張的定居點、兩方極端分子的暴力、以色列政治右傾,以及2007年哈馬斯與法塔赫的暴力分裂等因素主導了這一時期。

「在正常情況下,新的政治人物與新一代應當會崛起。」巴勒斯坦歷史學家耶齊德·賽耶赫(Yezid Sayigh)說。

「但這一直不可能……在被佔領土的巴勒斯坦人被極度分隔成各種小區塊,幾乎不可能有新人物崛起並整合力量。」

然而,一位人物確實崛起過:馬爾萬·巴爾古提(Marwan Barghouti)。

他出生並成長於西岸,15歲便加入阿拉法特領導的法塔赫派系。

在第二次巴勒斯坦起義期間,巴爾古提成為受歡迎的領袖,但隨後因涉嫌策劃造成5名以色列人死亡的襲擊而被捕並起訴。他一直否認指控,但自2002年起便被關押在以色列監獄。

然而,每當巴勒斯坦人談及未來領導人,總會提到這位已被囚禁近四分之一世紀的人。

西岸的巴勒斯坦政策與調查研究中心最近的民調顯示,50%的巴勒斯坦人會選擇巴爾古提出任總統,遠超自2005年起掌權的阿巴斯。

儘管他是與哈馬斯長期對立的法塔赫高層,但據信他的名字在哈馬斯提出交換以色列人質的政治犯名單上名列前茅。

但以色列並未表示願意釋放他。

8月中旬,一段影片曝光,顯示66歲的巴爾古提形容憔悴、身形消瘦,遭以色列安全部長伊塔馬爾·本·格維爾(Itamar Ben Gvir)嘲弄。

這是巴爾古提多年來首次公開現身。

即便在加沙戰爭爆發前,已經很清楚內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)反對巴勒斯坦建國的態度。

2024年2月,他曾說:「眾所周知,我就是那位數十年來阻止建立危及我們存在的巴勒斯坦國的人。」

儘管國際社會呼籲巴勒斯坦權力機構重新掌控加沙,內塔尼亞胡稱阿巴斯沒有譴責10月7日的哈馬斯襲擊,故巴勒斯坦權力機構未來不會在加沙治理中扮演任何角色。

今年8月,以色列最終批准了一項定居點計劃,該計劃實際上將切斷東耶路撒冷與約旦河西岸的聯繫。該項目獲批准建造3,400套住房。以色列財政部長貝查萊爾·斯莫特里奇(Bezalel Smotrich)表示,這一計劃將徹底埋葬巴勒斯坦建國的想法,「因為沒有什麼值得承認,也沒有人值得承認」。

巴勒斯坦歷史學家賽耶赫認為,這並非新鮮事。

「就算你把大天使米迦勒派到人間來領導巴勒斯坦權力機構,也不會有任何不同,因為你必須在一個讓任何形式的成功都變得完全不可能的環境下工作。」

「而這種情況已經持續很久了。」

有一點是肯定的:若巴勒斯坦國真能誕生,哈馬斯將不會執政。

今年7月,法國和沙特阿拉伯主辦了一場為期三天的會議,在會議結束前起草的一份宣言宣布「哈馬斯必須結束其在加沙的統治,並將其武器移交給巴勒斯坦當局」。

這份《紐約宣言》獲得所有阿拉伯國家的支持,隨後由142個聯合國大會成員國採納。

哈馬斯則表示,準備將加沙的權力移交給一個由技術官僚組成的獨立政府。

在巴爾古提身陷囹圄、阿巴斯年近九旬、哈馬斯被重創、西岸支離破碎的情況下,巴勒斯坦顯然缺乏領導力與凝聚力。但這並不意味著其國際承認毫無意義。

「這其實可能非常有價值。」黛安娜·布圖說,但她也提醒:「這取決於這些國家為何要這麼做,以及他們的意圖是什麼。」

一位英國政府官員匿名表示,僅僅承認的象徵意義並不夠。

「問題在於,我們能否推動某種進展,避免讓聯合國大會只淪為一場承認的派對。」

《紐約宣言》要求包括英國在內的簽署國,採取「具體、限時、不可逆轉的措施,和平解決巴勒斯坦問題」。

倫敦官員指出,宣言中提及加沙與西岸統一、支持「巴勒斯坦民族權力機構」與巴勒斯坦選舉(以及阿拉伯世界的加沙重建計劃),這些都是承認後必須跟進的步驟。

但他們也清楚障礙重重。

以色列依然態度強硬,並威脅要正式吞併部分或全部西岸進行報復。

同時,美國總統特朗普明確表達不滿。他在上週四表示:「在這點上,我與首相意見不一致。」

8月,美國還罕見地撤銷或拒絕數十名巴勒斯坦官員的簽證,這可能違反了聯合國自身規則。

美國在聯合國對任何承認巴勒斯坦國的決定擁有否決權,而特朗普似乎仍堅持所謂的「里維埃拉計劃」(Riviera Plan),即美國將對加沙「長期持有所有權地位」。

關鍵在於,這份計劃完全未提及巴勒斯坦權力機構,只提到「經改革的巴勒斯坦自治」,也沒有提到加沙與西岸未來的聯繫。

加沙的長期未來,或許將介於《紐約宣言》、特朗普的計劃與阿拉伯重建計劃之間。

所有這些計劃,雖然方式各不相同,但都希望從過去兩年加沙遭受的災難中挽回一些損失。而無論最終結果如何,都必須回答一個問題:巴勒斯坦及其領導層會是什麼樣子?

但對於像黛安娜·布圖這樣的巴勒斯坦人而言,還有更迫切的問題。她說,她真正希望的是這些國家能阻止更多殺戮。

「並採取行動去制止,而不是把焦點放在建國問題上。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

29/09/2025 11:00AM

29/09/2025 08:00AM

28/09/2025 05:00PM