中文

中文

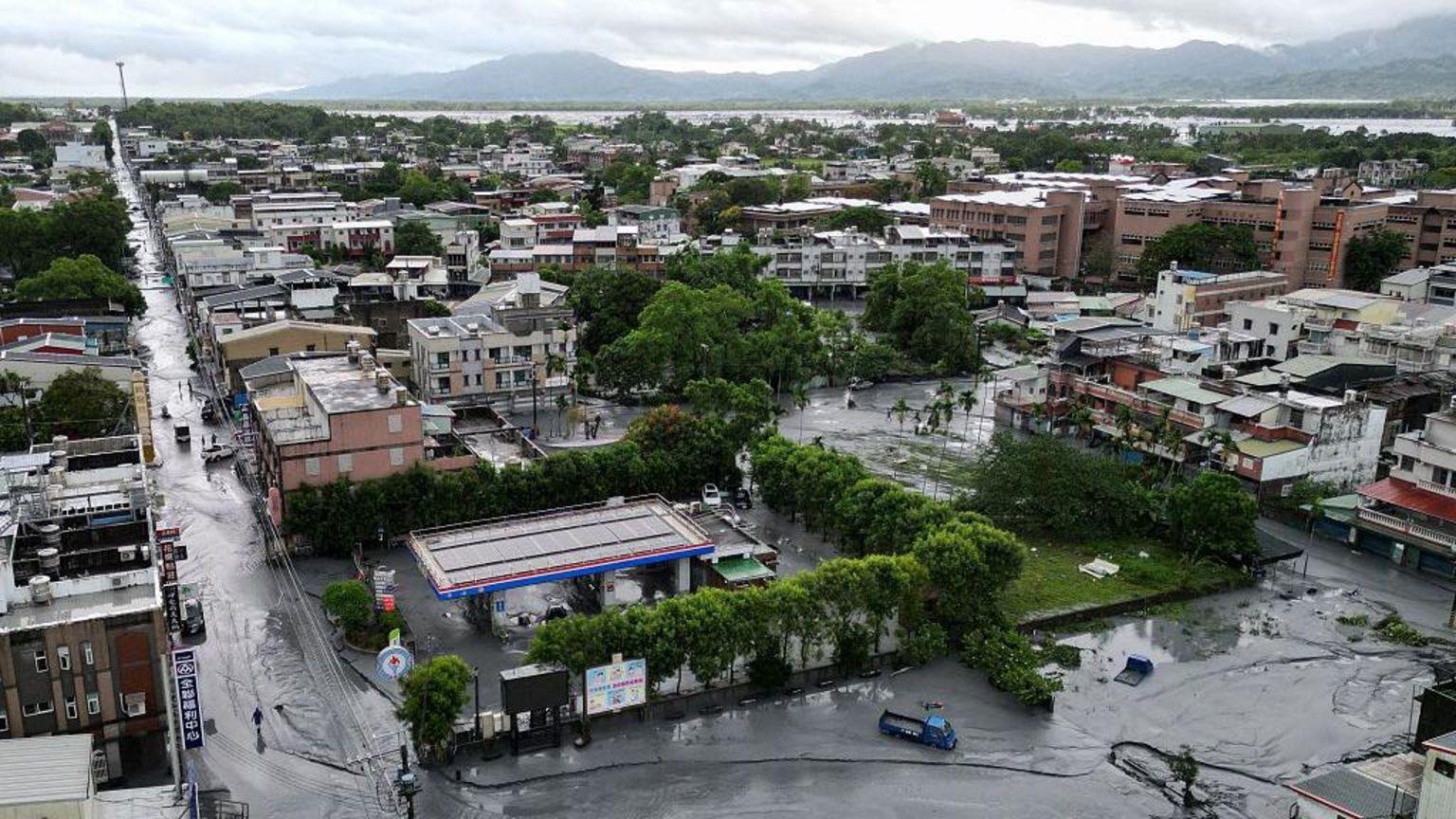

台灣東部花蓮縣馬太鞍溪上游一座巨型堰塞湖9月23日(星期二)因強颱「樺加沙」(Ragasa)帶來豪雨而溢流,洪水夾雜土石瞬間傾瀉而下,衝擊下游光復鄉、鳳林鎮等地,造成嚴重災情。截至9月25日上午,花蓮縣政府最新統計,這場災難已導致14人死亡、52人受傷、33人失聯。

許多倖存者慶幸平安,但為失聯親友擔憂,罹難者家屬則在泥濘中呼籲政府盡快安置家人遺體,盼能妥善安葬。

花蓮重災區光復鄉一所中學一位不願透露姓名的職員向BBC中文描述稱, 他當時剛吃完午餐,不到十分鐘,水從街道湧入校園,400平方英里的運動場被淹沒,椅子、桌子、冰箱甚至汽車漂浮在水面上。

「如果我當時還在街上,根本無法到達高處。水裡漂浮著許多物體,我可能會被撞到或觸電。」仍然心有餘悸的他抨擊地方政府低估「樺加沙」的影響力。

分析指出,這不僅是今年台灣最嚴重的自然災害之一,更引發各界對花蓮及中央政府防災責任的激烈爭論。輿論普遍認為,雖然事件源於天災,但人為因素如疏散延誤與監測不足,可能加劇災損,成為一場「可預防的悲劇」。

馬太鞍溪堰塞湖的形成可追溯至2025年7月,受強颱「薇帕」外圍環流影響,花蓮縣萬榮鄉上游國有林地發生大規模崩塌,土石阻塞河道,形成一座壩體高度約200公尺、體積約2億立方公尺的堰塞湖,最大蓄水量估計達9,100萬立方公尺。

這座堰塞湖位於花蓮縣馬太溪上游,屬高風險地帶。早在8月「楊柳颱風」掃過台灣期間,中央政府便多次示警,呼籲下游7個村落預先準備疏散。然而,當時未發生溢流,僅維持監測狀態。進入9月,強颱「樺加沙」再次逼近台灣東部,帶來連日豪雨。

周一(9月22日),花蓮縣政府接到中央指令,啟動疏散行動,針對下游光復鄉、鳳林鎮等約1,837戶、6,800人發出撤離命令,安置於光復高中體育館等三處疏散中心。據台媒報導,中央政府多次敦促縣府加速撤離,發出9次通報。然而,花蓮縣議員楊華美向BBC透露,由於此次疏散「並非強制性」,僅呼籲民眾前往高處避難,導致許多居民未及時離開家園。

災難於周二下午爆發。當日上午,監測顯示堰塞湖水位距壩頂不到5公尺,預估上午11時前可能溢流。台灣公路總局隨即封閉台9線馬太鞍溪橋部分車道,準備全線封閉。下午2時50分左右,堰塞湖壩頂正式溢流,大量洪水與土石迅速向下游移動。

據報導,官員原本預估洪水需120分鐘抵達下游市區,且僅影響河邊居民,但不到一小時,大水便湧入光復鄉市區,造成橋梁斷裂、房屋倒塌及大量泥石流沖刷。

光復鄉人口約12,000人,一半為原住民及行動不便或臥病在床的長者,災情尤為慘重。許多目擊者向台媒表示,洪水來勢洶湧,20分鐘內從河邊湧向市區,許多人來不及反應。

截至9月25日最新數據,堰塞湖水量已縮減75%,但仍維持紅色警戒,下游河道潛在風險猶存。

據報導,大多數罹難者遺體在一樓民宅中被發現,疑因撤離不及遇難。議員楊華美向BBC指出,多位光復鄉災民未收到當日里鄰發布的撤離廣播。例如,87歲施姓老婦的遺體被家中雜物覆蓋,其女兒施女士淚流滿面向台媒表示:「希望政府與警方盡快聯繫我們,協助找回母親遺體,讓她安息。」

評論指出,這反映長者或偏鄉民眾在資訊接收上的困境:他們通常依賴逐戶通知,較少透過非智能手機或廣播系統。此外,臥病在床的長者如何獲取疏散訊息、如何被協助撤離,都是問題。楊華美告訴BBC:「許多老年居民因慢性病臥床,無人能協助他們撤離。」

光復鄉災民劉于仙(Awa)與其丈夫丈夫 摩力·旮禾地(Moli Ka’ti)兩人四年前來到光復街區開設獨立書店,旨在保存與推廣原住民歷史,幾個月前才搬至現址。洪災發生時,夫婦及時逃到高處,但書店被泥水淹沒,許多絕版書籍毀於大水。他們向BBC表示:「我真的好難過,因為有些書籍已絕版……」

劉于仙感慨,花蓮擁有台灣最大的原住民人口,包括她的丈夫。這場災難不僅摧毀家園,也威脅原住民文化傳承。

出身光復鄉的林群從台灣北部驅車回鄉救災。他在社交媒體感慨,幾十年前讀國中時,導師曾提到馬太鞍溪上游據傳有堰塞湖,若潰決將淹沒整個光復鄉。當時他還天真地與同學計畫溯溪探險,尋找傳說中的堰塞湖。「那個年代資訊不便,無法真正看到堰塞湖,沒想到四十年後,光復鄉真的被堰塞湖洪水淹沒。看到從小熟悉的街道被洪水淹沒,眼淚瞬間湧出。」

災難前夕,花蓮縣政府雖設立三處疏散中心並疏散約7,000人,但執行是否給力成為各界質疑焦點。特別是花蓮縣長徐榛蔚於颱風前夕18日率領市府主管出國推廣觀光,直至22日晚間接到內政部長電話後緊急返台。徐出國期間由副縣長代理,撤離命令僅為「呼籲」,未強制執行。

台媒《聯合報》報導,中央政府自21日起,林業及自然保育署(林保署)通報花蓮縣府9次,消防署通報10次,要求執行民眾撤離。調查顯示,目前發現的14位罹難者均位於中央要求強制疏散範圍,且多在住宅一樓。

但許多災民向台媒表示,未收到特別洪水警告或廣播。例如,溢流發生後,光復鄉一家大賣場的超市員工未撤離,仍在協助擋水。

花蓮縣府澄清,林保署的「9次示警」為累計續報,非延誤。光復鄉長林清水表示,23日早上7時30分已開始廣播要求鄉民撤離或垂直避難(前往住處高樓層),鄉公所也發送「細胞廣播簡訊」。但他坦言,事前評估淹水僅達1公尺高,沒想到洪水沖破堤防湧入市區。「真的沒想到會這麼嚴重。」

一位羅姓女遊客向《聯合新聞網》表示,堰塞湖溢流10分鐘後她才收到簡訊,準備撤離時未聽到任何廣播。她說,逃難時大家不知所措,車輛亂竄,現場一片混亂,無官方人員協助,最後棄車逃生。許多當地家園被毀,遊客車輛也多報廢。

劉于仙則告訴BBC說,從網路知道鄰近地方開始淹水,把重要物品搬上二樓。原本有試著要開車離開現場,「但完全來不及,外面就已經淹成河道了,有車子飄在水上,屋內所有家具東西開始飄移。」

上述書店老闆劉于仙劉于仙向BBC表示,大水來襲時,許多人來不及逃離,有的還困在路上。她在書店二樓,親眼看見鄰居在街上躲避洪水,「但我們一點辦法都沒有」,對方直到水淹至腰部才破門進入家中避難。

她強調說,許多地方人士過去兩個月不斷呼籲政府重視馬太鞍溪堰塞湖水位升高的問題。8月中度颱風「楊柳」來襲時,她也收到政府「疏散勸導通知單」,「但鄉下長輩接收資訊需逐戶通報,不清楚縣府與公所的通報與掌握情況。」

針對為何不先施工引流?台灣大學地質學系教授陳文山向BBC分析,馬太鞍溪堰塞湖無法人為處理。他說,他們團隊8月查看空拍影像,結合對當地地質的了解,確認這是土石壩,無法用爆破處理。若是岩盤堰塞湖,可透過小型爆破降低壩頂高度,讓水緩慢溢流,避免災害。但這次是土石壩,包含大量土塊,爆破無效。我們當時已評估,只能靠降雨自然溢流或潰堤。

內政部長劉世芳回應提問時表示,該堰塞湖於7月21日形成後,農業部即展開調查監測及壩頂減災工程可行性評估。經多次專家會議討論,考量其位於偏遠山區,無道路連通,難以用重機具開挖或架設虹吸管。爆破壩體方案因壩體土方體積達2億立方公尺、長度2.3公里,且可能擾動壩體及邊坡穩定性,引發大規模崩塌,經評估亦不可行。

陳文山教授補充,換言之,人為因素無法移除堰塞湖,湖區所在山區無道路,重型工程機械無法運抵。

這場災難迅速演變為政治攻防。

台灣民眾黨主席黃國昌抨擊民進黨中央政府,稱其為「制度殺人」。前花蓮縣長、現任立委傅崐萁也批評中央決策不力,認為若及早採取「爆破」手法引流堰塞湖,災情或可避免。

對此,台灣大學土木工程系教授、水利專家李鴻源向台媒強調,堰塞湖由鬆散土壤與岩石構成,無法爆破,只能引流、監測與疏散。他表示,兩週前內政部聯繫他組成防災團隊觀測堰塞湖情況,此次危機中,中央與地方確實依計畫疏散7,000至8,000人,「否則傷亡難以估計,不會僅是目前規模」。

換言之,李鴻源解釋,該堰塞湖體量高達9,000萬噸,「炸掉不可能,只能一點一點引流,但引流至何處、如何執行,需縝密規劃,這是非常大的工程。」在堰塞湖消失前,只能持續監測並在災害疑慮時疏散。

https://youtube.com/shorts/n5UP31RTHFc?si=J2YdOVfyjLFWUVGj

花蓮近90%為山區,位於太平洋火環帶,常受颱風與地震威脅。過去兩年,包括2024年7.1級地震,重創旅遊業,太魯閣國家公園多處封閉並造成傷亡。花蓮長期青壯人口外流,留下大量老年及原住民人口,行動不便或臥病在床者在天災中尤為脆弱。

楊華美向BBC表示,花蓮連續兩年經歷大型災害,對基礎建設與觀光發展造成重創。此次洪水沖斷的馬太鞍橋位於台9線,是花蓮南北向主要幹道,連接光復鄉與周邊地區,對交通與救援至關重要,「橋樑斷了,等於台9線斷了」。

也有分析指出,東海岸發展落後,基礎設施不足,一直是當地民眾關注的焦點。而傅崐萁夫婦輪流擔任花蓮民選首長與立委數十年,成為當地民眾依靠對象,後者數十年來透過選票表達對兩夫妻建設花蓮的信心,但此次災情慘重,突顯出地方與中央攜手強化東部防災韌性的考驗。

相較去年花蓮雖遭遇強震,因長期防災鞏固,死傷得以降至最低,此次大水卻造成嚴重死傷。

對此,傅崐萁夫婦十年下來抨擊民進黨政府對花蓮投資不足,此次大水,傅崐萁再次抨擊終養政府卸責。

台灣大學國發所助理教授南樂(Lev Nachman)向BBC表示,台灣東部相較其他地區發展落後。此次天災的挑戰是如何找出解決之道。研究台灣政治多年的南樂指出,民進黨認為,傅崐萁與妻子數十年主導花蓮政壇,民眾勢必要求答案:為何長期執政未能建設更多基礎設施預防災害?但傅崐萁則強調,中央對花蓮投資不足,導致發展落後、建設不足。

楊華美表示,中央已在當地設立救災前進指揮中心,台灣國防部也投入軍力救援,但災後狀況仍不樂觀。光復鄉部分主要道路已恢復通行,但多數地區仍被污泥覆蓋,許多災民連前往市中心領取物資都有困難。

南樂則向BBC說,賴清德政府可做更多努力,確保東部沿海地區在防災與整體發展上得到提升。同樣,傅崐萁的政治資本本可採取更多措施,避免花蓮因地震或颱風反覆受創。

前內政部長李鴻源坦言,台灣公眾對堰塞湖了解甚少。自1970年代以來,台灣形成88個堰塞湖,其中57%由颱風引發,23%由地震造成,多數一年內消失,但需多重警告機制,如日本的廣播車與手機簡訊。他表示,連其研究團隊也是首次「親眼目睹」堰塞湖潰堤,過程中部分人不願疏散,未來是否訂定強制撤離規範是政府需思考的問題。

事實上,2009年莫拉克颱風襲台時,堰塞湖潰堤導致高雄小林村滅村,超過400人失蹤後被登記死亡。

近年,高雄地勢脆弱的山區若遇颱風。或豪雨,市政府多次採取「依法強制疏散」,將居民安置至安全地點。

BBC中文部駐台北記者李洛協助了本篇報導

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

09/10/2025 11:00AM

09/10/2025 11:00AM

09/10/2025 08:00AM