中文

中文

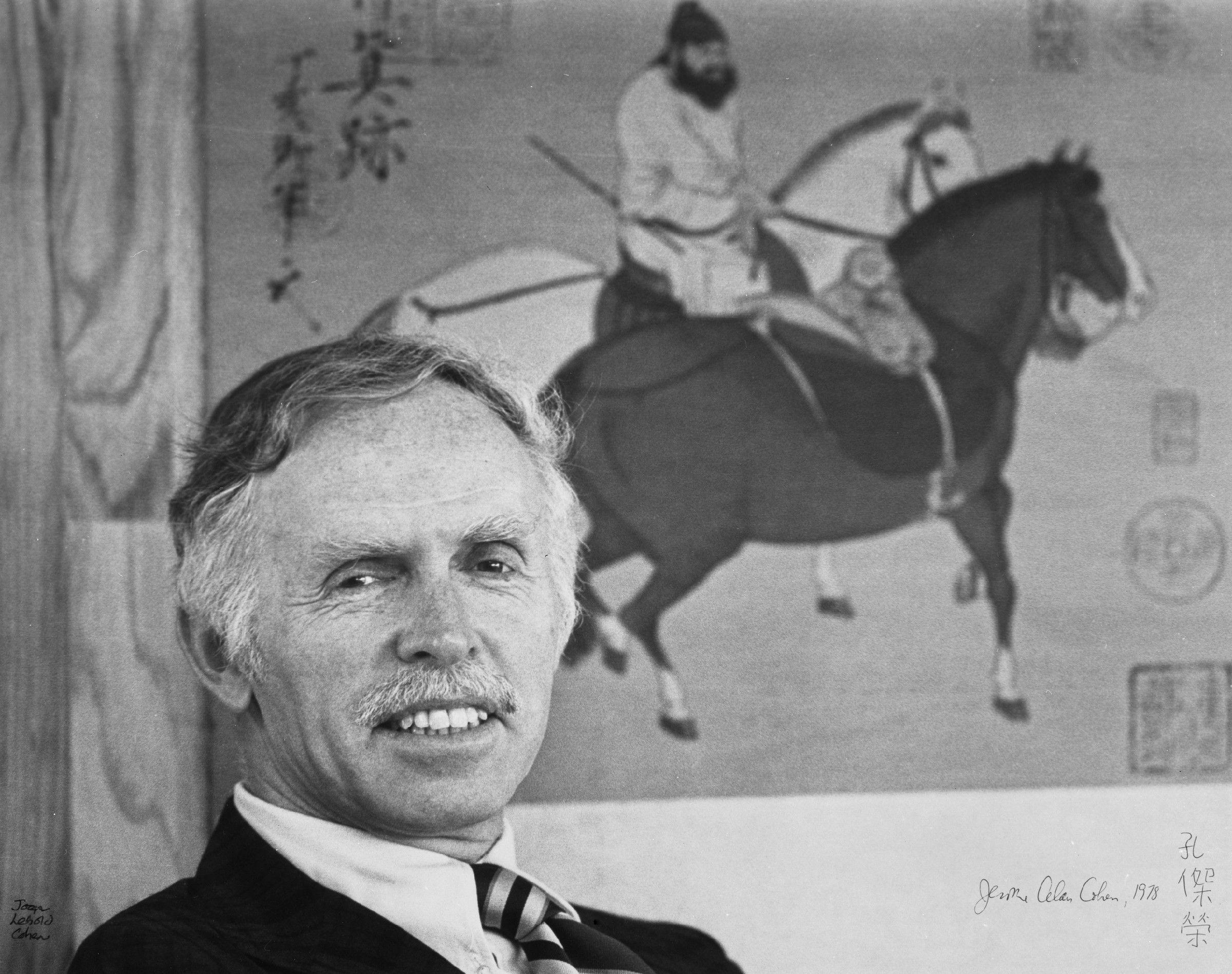

1960年8月15日上午9點鐘整,三十歲的孔傑榮(柯恩,Jerome Alan Cohen)拿起書本,第一次開始學習中文——那對他來説似乎是人生的重要轉折,因此在一篇回憶錄中記下如此精準的時間。

當時還年輕的他不會想到,那一刻後來促使他開創了西方研究中華人民共和國法律的先河,他也被尊稱為中國法律研究的「教父」。

這位傑出的法律學者於9月22日星期一晚間辭世,享壽95歲。

孔傑榮教授還在美中建交等重要東亞外交事務中起到關鍵作用。並且長期投入人權倡議,幫助普通人,他的品格和善良影響了無數人。他的一生富有傳奇,難以簡單評述。

香港大學法律學院院長傅華伶教授對BBC說,「他對英語世界中的中國法律實務與研究所帶來的影響,具有開創性意義——這毫不誇張。」

「在過去數十年間,許多有幸在生命不同階段結識他的人,都將他視為導師、典範,更是摯友。用意第緒語來說,『mensch』一詞是對他的最佳詮釋。」

該詞是猶太人的語言,直譯為正人君子。

孔傑榮與中國結緣始於他對美國外交的稔熟。早年他在美國前國務卿迪安·艾奇遜(Dean Acheson)的律師事務所執業,也曾任聯邦參議院外交委員會的顧問,對於冷戰期間美中交惡深有體會。

較少人知道的是,1968年,他與哈佛教授費正清(John King Fairbank)、傅高義(Ezra F. Vogel)等人合作,起草了一份有關美中關係的備忘錄,秘密遞交給當選美國總統理查德·尼克松(Richard Nixon,理查德·尼克森)。

其中一個重要提議,是派遣一位特使秘密訪問中國。

孔傑榮教授等人在這份備忘錄中寫道,「您應當認真考慮安排與中國共產黨領導人進行機密對話,甚至在必要時可以予以否認。該特使將傳達新政府有意願聽取中國在廣泛議題上的看法,包括越南與裁軍問題,並在比華沙更為非正式的的場合下,探討建立正常關係的前景。」

後來尼克松派遣亨利·基辛格(Henry Kissinger)在1971年秘密訪問北京,正是採用了其中的提議。這次秘訪為次年尼克松訪華的「破冰之旅」打下基礎。

「很多人看到的基辛格博士密訪中國都是這些建議的結果」,美國前律師協會法治項目中國主任虞平博士對BBC說。他與孔教授共事20年之久,非常瞭解孔教授的經歷和為人。

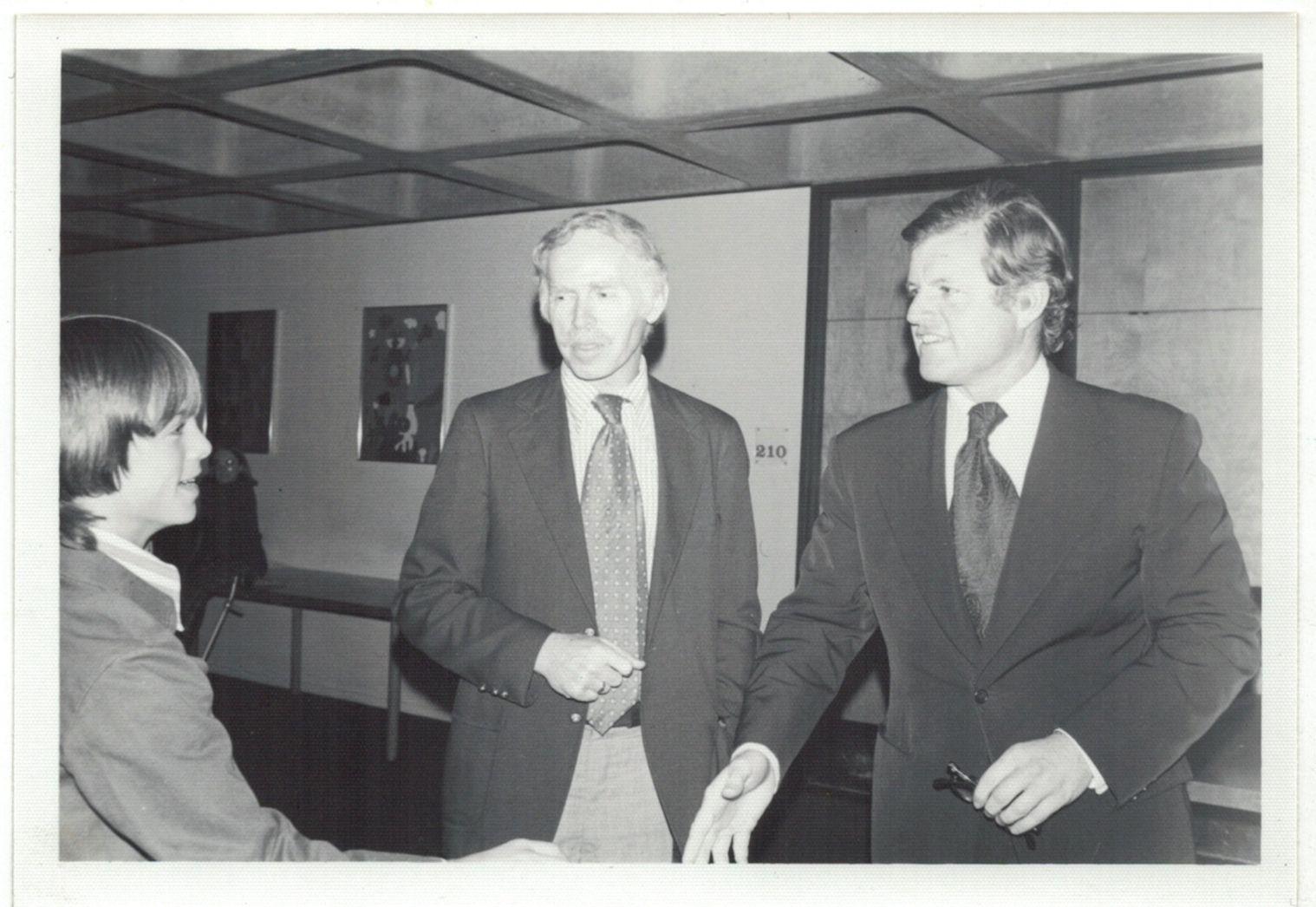

虞平還提到,孔傑榮當時還介紹了時任參議員、甘迺迪總統的弟弟泰德·甘迺迪(Ted Kennedy)與中國駐加拿大大使黃華秘密接觸,「開闢了美國和中國溝通的另一條管道」。

「可以不誇張地說,孔教授對於最終兩國邦交正常化起了關鍵作用。這也是為何他被中國外交部一直稱為『中國人民的老朋友』。」

孔傑榮等一衆教授還在備忘錄中還提到台灣問題,建議華盛頓平衡與北京和台北的關係。

他們那時便留意到,美國雖然承認中華民國政府為中國的合法政府,名義上統治大陸、台灣與澎湖;但華府早已開始將其視為僅限於台灣與澎湖的政權,默認其無法重奪大陸。他們提議,美國應該在此基礎上重申美國保衛台灣與澎湖的承諾。

1979年,美國與中華人民共和國建交,同時根據「一個中國」原則與中華民國台灣斷交。

此一時彼一時,美中雙邊關係如今再次惡化,當初華盛頓對華接觸的論調已逐漸被摒棄,兩國進入激烈競爭甚至對抗。在法律層面,不少觀察者認為,美國在1978年以後與中國合作發展法律體系的政策是失敗的。他們認為,美方的原意是促成民主、法治中國,卻使得共產政權更加專制。

孔傑榮近年來也重新審視自己早年對中美關係發展所作出的貢獻。他在一篇文章中寫道,與中國進行法律合作在政治與經濟層面上是明智的,因為彼時中國正試圖走出文化大革命的背景,合作促成了有條理的國家法律體系,透過國內經濟進步與對外商業合作,改善了中國人民的生活以及中國與世界的關係。而促進中國形成民主、西方式的法律體系,並非預期。

香港大學法律學系副教授鄺傑(Jedidiah Joseph Kroncke )近年來長期在這些問題上與孔傑榮探討,一些觀點上產生分歧,但對方仍非常包容。鄺傑對BBC說,孔傑榮最深遠的遺產,是他所建立的人際連結——不僅是個體之間,更是美國與中國之間的橋樑。

「他始終願意開放對話,即使面對意見分歧者,也能以其品格與敏銳智慧贏得尊重,並在看似難以跨越的鴻溝間建立持久關係。」

「他明白,最重要的成就往往源自於微小的善意與理解。在當前中美關係處於近代最緊張的時刻,我格外感激他堅守原則與同理心——這正是當今世界所迫切需要的。」

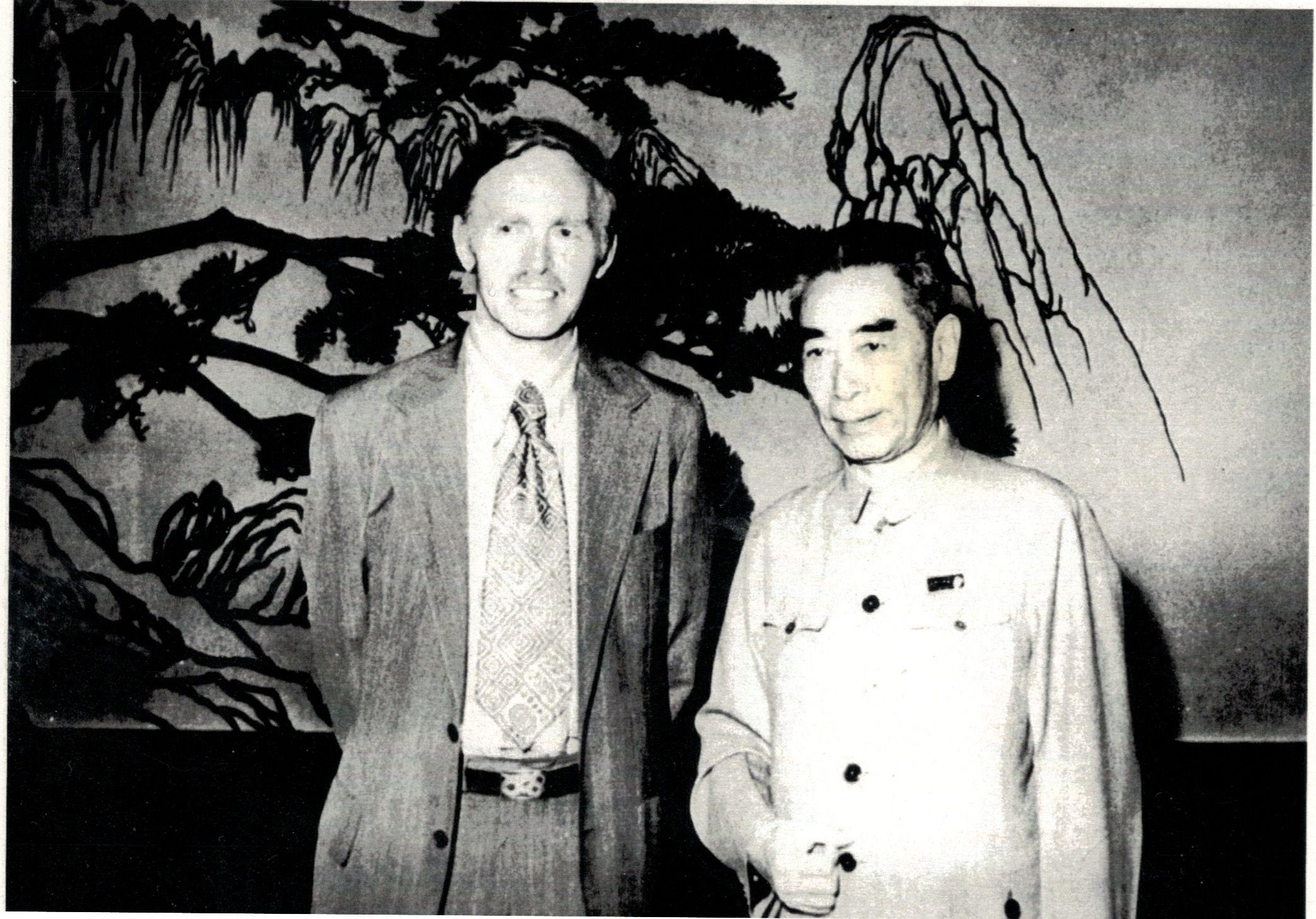

年輕時的孔傑榮希望到中國去,以便更好地學習,於是提筆給毛澤東主席和周恩來總理寫信,希望即便美中關係冷凍,也能破例邀請他去北京。但直到尼克松總統的「破冰之旅」後,他才有機會到訪中國。

一個月訪問期間,他曾與周恩來共進晚餐,後來也常對朋友提起,說周恩來對一個外國人竟然想要研究中國的法律制度感到困惑。不過,各種邀約和活動令年輕的孔傑榮興奮不已,對中國法律的研究興趣與日俱增。

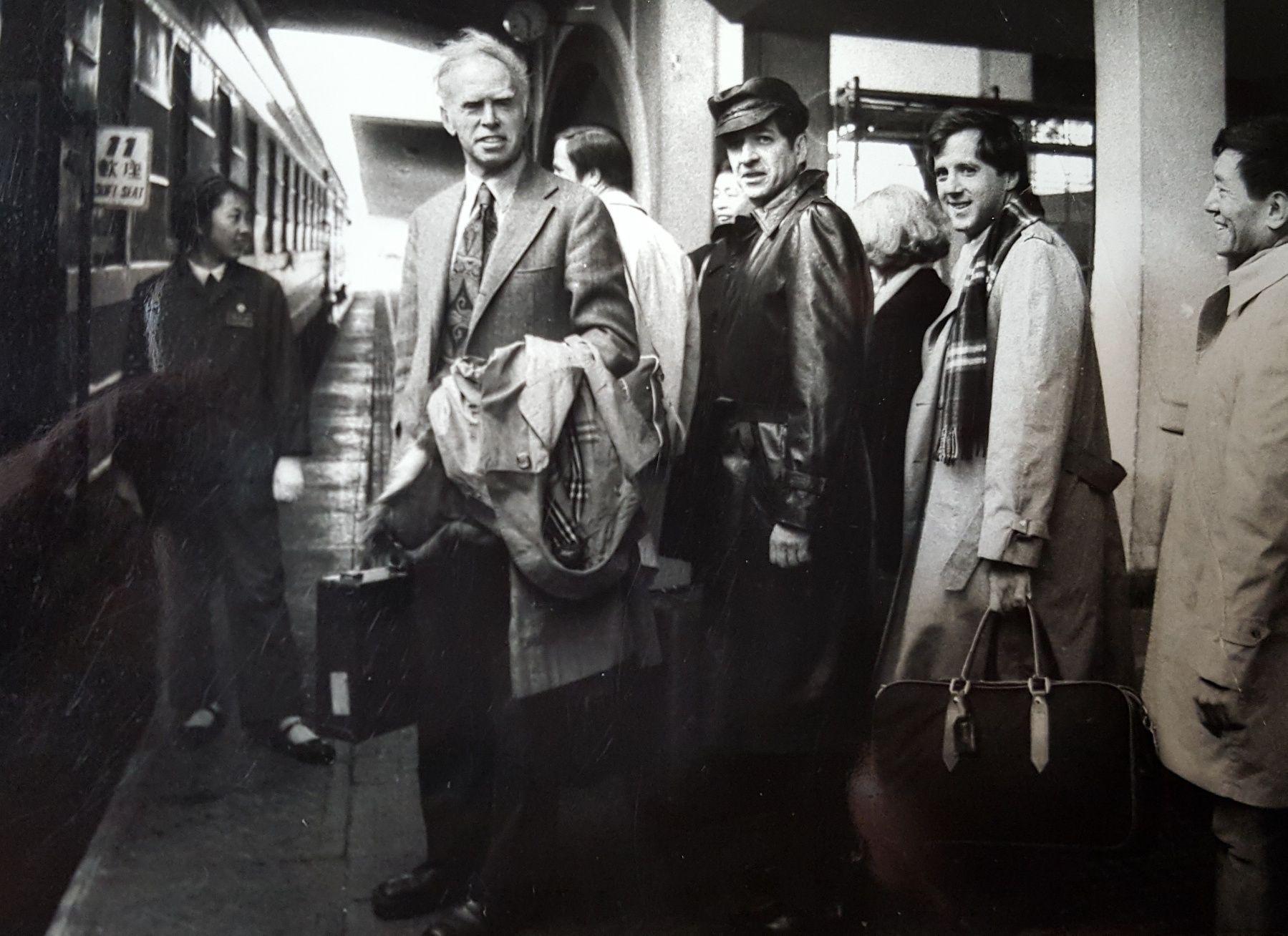

1979年美中建交後,在哈佛大學任職的孔傑榮被邀請到北京為政府官員授課。彼時中國正值改革開放初期,中國的經濟官員必須與想在中國做生意的外國企業和政府打交道,因此對律法求知若渴。

那段時間裏,孔傑榮在中國擔任著名國際律所「高特兄弟律師事務所」(Coudert Brothers)的顧問。當時中國的律師制度還沒有恢復,所以嚴格來講,中國只有一個律師執業,而他又是外國人,所以被稱為第一位在北京執業的美國律師。

孔傑榮住在北京飯店,包括高特兄弟律師事務所在內的許多外國公司也在那裡設立在華代表所,住所也就成了他的辦公室。

當時美中商業談判中幾乎沒有中國律師參與,企業只能指定未經正式法律教育的員工擔任法律顧問。孔傑榮經常要解釋法律條款、解讀國際慣例、補充翻譯錯誤,有時甚至親自修改合同文本。

他還幫助翻譯出版新立法,教授法律課程,還引薦中國官員和學生赴哈佛留學深造,不僅親身見證了改革開放初期中國的法制發展,也促進了法律體系的完善和學術交流。

1981年,當孔傑榮和妻子一起回美國時,他感慨「我們感到有幸見證並參與了中國現代史的新一章,並渴望在不久的將來再次拜訪中國。」

那段經歷果然為他在中國的歷程鋪路,他後來成為寶維斯(Paul Weiss)律師事務所合夥人,在北京和香港設立分所,從此在中國執業二十載。

孔傑榮對中國感情深厚,熱愛中國文化。據虞平回憶,紐約大學一位的同事曾開玩笑說,他錯生為猶太人,原本該是中國人。

虞平說,在他影響下,他全家人都對中國產生了濃厚的興趣。夫人孔殊恩是一位中國藝術史專家,被稱為改革開放後第一位給中央美院開講座的西方人。他的小兒子是中國藝術專家和鑑賞家,在紐約開設好幾家畫廊,是許多中國畫家的好朋友。

在孔傑榮研究中國大陸法律問題時,中國還對外封閉,連正式的法律檔都稀缺,他就到香港採訪有大陸法律背景的難民,一些前法官、檢察官都是他的對象。

通過他們的親身經歷研究中國大陸當時的司法體制,被視為這一領域的拓荒者。1968年,他出版《中華人民共和國刑事程式(1949-63)》一書,就是這些方法的成果,影響了一代西方學者。

在香港期間,孔傑榮與一眾學者建立了香港中文大學中國研究服務中心(USC),那裏接待了不少大陸學者,也為本地學者瞭解大陸建立了橋梁,被譽為「中國研究的麥加」。五年前當該中心面臨「重組」計劃時,孔傑榮還熱切關注著,他當時對BBC說,擔心以後中心的一些研討會和項目被取消,接觸寶貴藏品的機會也受到限制。

在哈佛大學,孔傑榮創立了東亞法律研究中心(後稱費正清中國研究中心),那裡一直是美國乃至世界中國法律問題專家誕生的地方。台灣前總統馬英九和前副總統呂秀蓮都是他的學生。

馬英九曾在一份祝壽文中回憶,他在入學博士之後第一年就修讀了孔傑榮有關大陸刑事程式與大陸國際法實踐兩門課,「堂堂爆滿」。

他記得對方經常提到中文名為何用「孔傑榮」,不用「柯恩」。原因是以為中國人尊孔,但沒想到開始研究大陸法制不久,「文化大革命」就爆發了,「反孔批孔」成了主流,姓孔反而比較吃虧。

「言下之意,有點弄巧成拙,令人莞爾」,馬英九寫道。

孔傑榮常身著西裝,打著蝴蝶結,看起來風度翩翩;加上談吐風趣幽默,許多人不僅敬仰他的知識淵博,還對他的個人魅力印象深刻。

「給我的第一印象是,他更像是個忠厚長者」,虞平說。孔傑榮在紐約大學重建美國研究中國法律中心時,邀請虞平參加該計劃,從此開啟了長達二十多年的同事和忘年之交。

香港大學法律學院院長傅華伶今年春季成為紐約大學法學院首位「謝瑞·柯恩訪問教授」(Jerry Cohen Professor),他在那段時間裡多次與孔傑榮深入交談,深受他清晰的記憶、敏銳的機智、慷慨的胸懷以及積極的人生觀所觸動。

「他總是鼓勵他人超越既有成就,攀登新的高峰。在他面前,千萬別說自己年紀太大,無法追尋熱情。」

孔傑榮常年投入人權倡議,幫助維權律師。據虞平回憶,2002年左右,一次他從中國出差回到美國,孔傑榮興奮地告訴他,認識了一個盲人,中專學歷,但自學法律,為同村受到不公正待遇的村民和政府打官司。

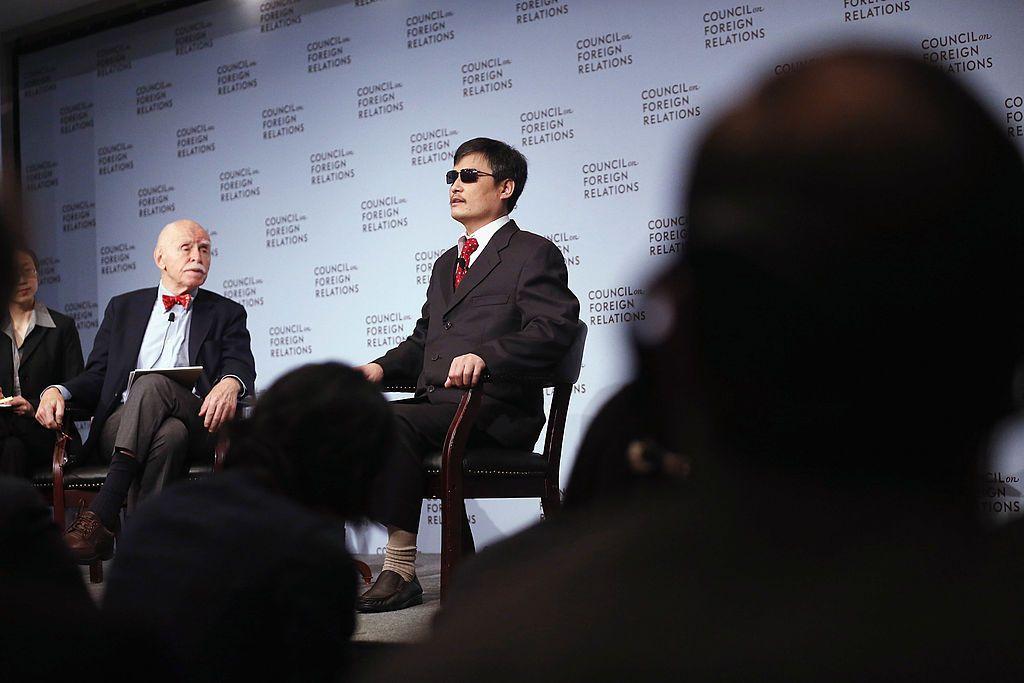

這個人就是「赤腳律師」陳光誠,當時在山東幫助被迫墮胎的女性維權。「孔教授覺得我們應該支持他」,虞平說,當時中心在中國尋找合作項目。

後來由於經費問題,不能從項目的角度支持,孔傑榮就希望通過其他方式幫忙。虞平當時在上海交通大學法學院任兼職教授,便嘗試讓陳光誠來課堂旁聽課程。

陳光誠在2006年被控入獄,出獄後遭政府軟禁在家中,2012年逃到美國駐北京大使館尋求庇護。也是在孔傑榮的幫助下,陳光誠來到紐約大學法學院訪問,也因此避免了一次外交危機。

「孔教授關心很多普通人的命運,特別是社會弱勢人群」,虞平說。他記得孔傑榮說過,「看一個人是否真的心地善良要看他對待比他社會地位低的人的態度,而不是看他如何對待地位高於他的人」。

孔傑榮時常在一些中國人權的個案上公開表態,也曾在美國國會等場合批評中國的法制,指其在某些地方不符合國際通行做法。他的這些看法往往與北京政府相左,因而罕有官方媒體提到他的事跡。尤其在陳光誠事件之後,外交部口中的「中國人民的老朋友」也不復存在。不過,據虞平說,當局從來沒有阻擾過他到訪中國。

長期研究人權的美國知名法律學者戴大為(Michael Davis)曾在香港工作數十年,他對BBC回憶,香港主權移交後幾年,一次孔傑榮到香港大學演講,而另一所大學拒絕接待,認為他們的觀點在當時過於敏感。被拒絕後,孔傑榮一邊感嘆,一邊欣慰地說,「被拒絕,往往代表你做對了什麽」。

幾個月前,戴大為最後一次到孔傑榮位於科德角(Cape Cod)的老家拜訪他。儘管身體狀況不佳,孔傑榮還在廣泛閲讀,對中國的最新發展保持高度關注,似乎超越了健康上的挑戰。

「他的離世,不僅是我們的損失,更是中國的重大損失。」戴大為說。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

09/10/2025 05:00PM

09/10/2025 05:00PM

09/10/2025 05:00PM