中文

中文

1945年,一件藝術品裡暗藏的竊聽裝置,在美國的安保系統下潛伏了七年才被揭發——而這並非藝術首次被利用作為詭計的工具。

八十年前,二戰最後數週,一群俄羅斯少先隊員在美國駐莫斯科大使官邸——史帕索館(Spaso House)——向美國大使獻上了一枚手工雕刻的美國大紋章。

這份禮物象徵著戰時的美蘇合作,美國大使埃夫里爾·哈里曼(W Averell Harriman)也自豪地將它掛在宅邸裡,一直保存到1952年。

然而,大使和他的安保團隊並不知道,這枚大紋章裡藏著一個秘密竊聽器。美方技術人員後來將它稱作「金唇」(The Thing)。

它在毫不被察覺的情況下,監聽了外交對話七年之久。

藉由這件看似無害的藝術品滲透敵方並獲取情報,蘇聯成功上演了一場自特洛伊木馬以來最巧妙的間諜戲碼。而這並非小說情節,而是真實發生的故事。

美國技術人員最終發現,那枚手工雕刻的大紋章其實是一隻「隱形的耳朵」,正悄悄竊聽著大使館幕後的談話。

那麼,「金唇」究竟是如何運作的?79歲的反監控專家約翰·李特爾(John Little)對這個裝置著迷多年,甚至親手製作過複製品。

今年已有一部紀錄片介紹他的研究,5月首映場爆滿,並於9月27日在英國國家電腦博物館再次放映。

李特爾用音樂作比喻來解釋「金唇」的技術——它由如同管風琴音管的細管和一層「像鼓皮一樣,能隨人聲震動」的薄膜構成。

然而,整個裝置卻被縮小到只有帽針般大小,而且由於「沒有電子元件、沒有電池,也不會發熱」,因此能輕鬆避過反監控檢測。

這個裝置的工程設計同樣極其精細,被形容為「兼具瑞士鐘錶的工藝與螺旋測微器的精準」。史學家H·基思·梅爾頓(H. Keith Melton)指出,在那個年代,「金唇」把聲音監聽技術提升到當時被認為根本不可能達到的高度。

在史帕索館內,「金唇」只有在附近建築裡的遠端收發器被啟動時才會運作。

該裝置會發出高頻訊號,並將來自竊聽器天線的所有震動反射回去。

直到1951年,一名駐莫斯科的英國軍方無線電操作員偶然調到與「金唇」相同的波段,並聽見遙遠房間裡的談話,這才揭露了它的存在。

翌年,美國技術人員對大使官邸進行全面檢測,歷時整整三天,才終於發現那枚手工雕刻的大紋章竟是一隻「隱形的耳朵」,長年竊聽著大使館幕後的對話。

談到「金唇」的成功,曾經參與操作的俄羅斯技術員瓦迪姆·貢恰羅夫(Vadim Goncharov)回憶說:「在很長一段時間裡,我們國家能夠獲取到具體而且非常重要的情報,這在冷戰中給我們帶來了一定的優勢。」

直到今天,蘇聯情報部門以外的人仍不清楚,當時蘇聯究竟還用了多少個類似的「金唇」來監視西方國家。

然而,它之所以能成為一款高效的竊聽裝置,不僅僅因為技術上的創新,更因為它利用了人們對美麗事物的文化態度。

我們往往將藝術品和裝飾品視為單純的地位、品味或文化象徵,並不會懷疑其功能。蘇聯情報部門正是將這種信任加以武器化,用一枚楓木雕刻的美國大紋章來隱藏竊聽裝置。

歷史上,藝術被用於間諜、詭計和軍事目的並非孤例。達·芬奇(Leonardo da Vinci,達文西)除了畫《蒙娜麗莎》,還設計過坦克與攻城武器;彼得·保羅·魯本斯(Peter Paul Rubens)在三十年戰爭期間曾以間諜身份活動。

一戰與二戰中,各國藝術家參與過偽裝與欺敵行動;而英國藝術史學家安東尼·布朗特(Anthony Blunt),同時身兼王室藝術品監督,在二戰與冷戰初期則是蘇聯的間諜。

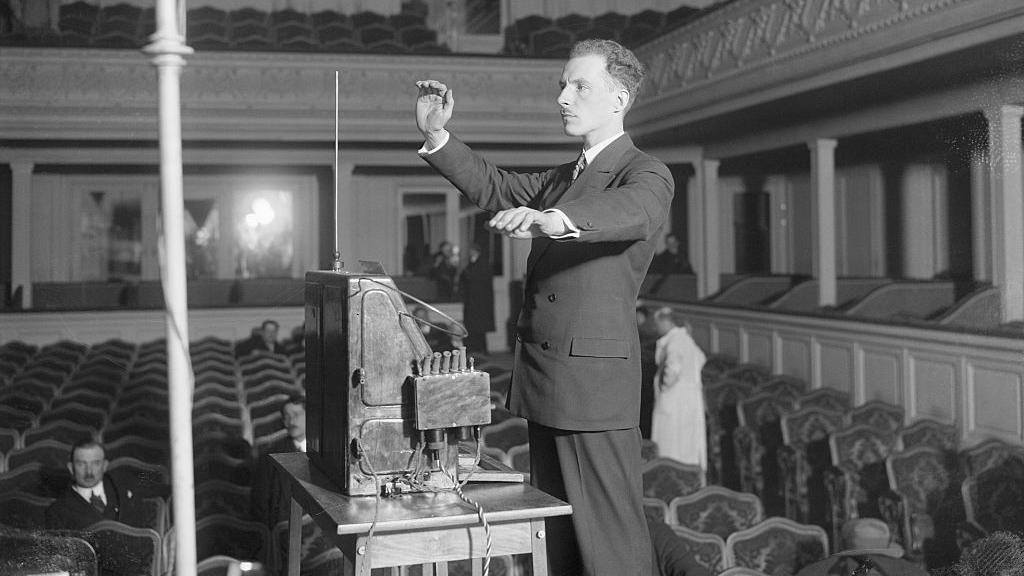

在「金唇」這個離奇案例中,音樂史也扮演了角色。它的天才發明人列夫·謝爾蓋耶維奇·特爾明(Lev Sergeyevich Termen,常被稱為利昂·特雷門,Léon Theremin)既是俄裔發明家,也是才華橫溢的音樂家。

他發明了世界上第一種電子樂器——以他名字命名的特雷門琴(Theremin)。這種樂器不需觸碰即可演奏,演奏者只需將手在天線周圍隔空揮動,就能控制音符。

特雷門琴那種幽靈般的聲音,成為1950年代美國科幻電影配樂的標誌音效,最著名的例子或許是1951年的《地球停轉之日》(The Day the Earth Stood Still),這部電影也常被視為象徵冷戰時期的焦慮寓言。

在「金唇」被發現後,美國情報部門將其列為最高機密。

但1960年5月,正值核軍備競賽白熱化之際,一架美國U-2偵察機在蘇聯上空遭擊落。隨之而來的外交風波中,美國國務院官員在聯合國安理會會議上公開展示那枚大紋章,用以證明冷戰間的間諜行動並非單方面進行。

李特爾認為,駐外大使官邸被滲透是一樁極其丟臉的安全漏洞,「必須等到偵察機被擊落後,才真正迫使美方將『金唇』公之於眾」。然而,這個裝置真正的技術奧秘,從未對大眾公開。

在幕後,英國反情報部門曾深入研究這個裝置,並給它起了代號「SATYR」。其細節一直是國家機密,直到前情報官彼得·賴特(Peter Wright)於1987年出版回憶錄《間諜捕手》(Spycatcher),才首次被揭露。

「金唇」之所以令歷史學家著迷,是因為它在當時展現了極為超前的技術水準,並在冷戰間諜戰中留下深刻印記。

但它同時也揭示了一段陰暗的文化史:在歌劇院與美術館的華麗外表之外,古典音樂家設計出竊聽裝置、手工雕刻的藝術品淪為搜集軍事情報的工具。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

13/10/2025 05:00PM

13/10/2025 05:00PM

13/10/2025 05:00PM