中文

中文

據說早在2014年,馬克·扎克伯格(又譯朱克伯格、祖克柏,Mark Zuckerberg)就開始在夏威夷考艾島(Kauai)修建他名為「古蘭尼牧場」(Koolau Ranch)的龐大莊園,佔地達1,400英畝。

根據《連線》(Wired)雜誌報道,該莊園將設有避難設施,配備獨立能源與糧食供應。不過,參與施工的木匠與電工都被要求簽署保密協議。

外圍的道路被一道六英尺高的圍牆隔絕視線。

去年當有人問他是否在建造「世界末日地堡」時,這位Facebook創辦人斬釘截鐵地回答「沒有」。他解釋說,那個大約5,000平方英尺的地下空間「就像個小避難所,也可以說是地下室而已」。

然而,這並沒有阻止外界的猜測——特別是當他又在加州帕洛阿爾托(Palo Alto)克雷森特公園(Crescent Park)社區買下11處房產,並在下方興建約7,000平方英尺的地下空間。

《紐約時報》指出,雖然建築許可證上寫的是「地下室」,但有鄰居稱之為「地堡」,甚至戲稱是「億萬富翁版的蝙蝠洞」。

其他科技界領袖似乎也在進行類似的「備災投資」——購地興建地下設施,將其改造成豪華地堡。

LinkedIn聯合創辦人里德·霍夫曼(Reid Hoffman)曾提及過「世界末日保險」(apocalypse insurance),他表示約有一半的超級富豪都擁有這種「保險」,而紐西蘭更是熱門避難地。

那麼,他們真的在為戰爭、氣候變化,或某種我們尚未知曉的災難做準備嗎?

近年人工智能(AI)的飛快發展,讓這份不安更深。許多人擔心科技進展的速度快得驚人。

Open AI的首席科學家兼聯合創辦人伊利亞·蘇茨克弗(Ilya Sutskever)據報就是其中之一。

2023年中,總部位於舊金山的Open AI已推出ChatGPT——這款聊天機器人如今被全球數億人使用,公司也在快速推出更新的版本。

不過,據記者郝珂靈(Karen Hao)在其新書中披露,那年夏天,蘇茨克弗越來越相信電腦科學界已接近實現「人工通用智能」(AGI)——即機器能與人類智力匹敵的時刻。

她寫道,蘇茨克弗曾在一次會議上建議,應為公司頂尖科學家預先建造一座地下避難所,以防這項強大技術面世前出現意外。

據廣泛報道,蘇茨克弗當時說:「在人工通用智能面世之前,我們一定會先建好地堡。」但「我們」究竟指的是誰,並不清楚。

這句話揭示了一個耐人尋味的現象:許多頂尖電腦科學家和科技業領袖,一方面全力推動高度智能的人工智能發展,另一方面卻也深深害怕它最終可能帶來的後果。

那麼,所謂的「人工通用智能」如果真的會出現的話,究竟會在何時出現?它的革命程度是否真有可能強大到讓普通人都感到恐懼?

多位科技界領袖都聲稱,人工通用智能即將到來。Open AI行政總裁阿特曼在2024年12月表示,人工通用智能將「比世上大多數人想像的更快」出現。

DeepMind聯合創辦人德米斯·哈薩比斯爵士(Sir Demis Hassabis)預測,它會在未來五至十年內實現。Anthropic創辦人達里奧·阿莫代(Dario Amodei)去年更撰文稱,他偏好的說法是「強人工智能」(powerful AI),可能早在2026年就會出現。

然而,也有人持懷疑態度。南安普頓大學(University of Southampton)電腦科學教授溫蒂·霍爾女爵(Dame Wendy Hall)說:「他們總是在移動球門柱。(何時實現人工通用智能)要看你問的是誰。」

她補充說:「科學界認為人工智能技術確實了不起,但離真正的人類智力還差得遠。」

科技公司Cognizant的首席技術官巴巴克·霍賈特(Babak Hodjat)同意霍爾的說法。他認為,實現人工通用智能之前必須先有一連串「根本性的突破」。

他亦指出,人工通用智能不太可能在某一刻突然出現。人工智能是一項快速演進的技術,它正處於一場持續前進的旅程中,而全球有無數公司都在競相研發各自版本的AI。

讓矽谷人士特別興奮的原因之一,是人工通用智能被視為通往更高階形態的前奏——「人工超級智能」(ASI),也就是超越人類智慧的技術。

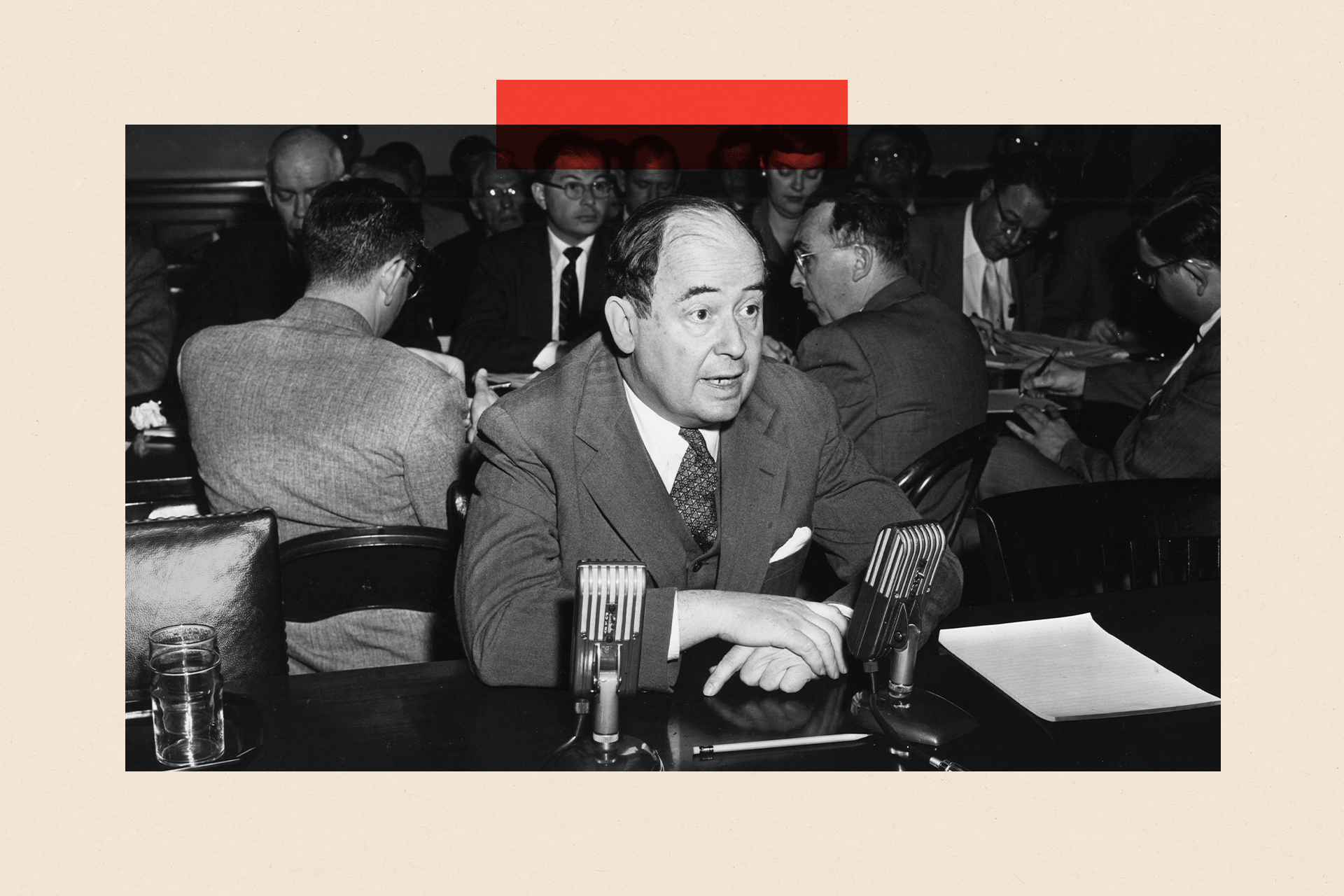

「奇點」(the singularity)這一概念最早可追溯至1958年,被追認為出自匈牙利裔數學家約翰·馮·諾伊曼(John von Neumann)之思想。它指的是電腦智能發展至超越人類理解能力的那一刻。

2024年出版、由埃里克·施密特(Eric Schmidt)、克雷格·蒙迪(Craig Mundie)以及已故的亨利·基辛格(Henry Kissinger)所撰寫的書籍《創世紀》(Genesis),探討了一種極度強大的科技——其在決策與領導上的效率高到人類最終可能將控制權完全交給它。

他們認為,這不是「會不會發生」的問題,而是「何時發生」的問題。

支持發展人工通用智能與人工超級智能的人,幾乎以傳教般的熱情宣揚其潛在好處。他們認為,這項技術將能找到致命疾病的新療法、解決氣候變化,甚至發明取之不盡的潔淨能源。

伊隆·馬斯克(Elon Musk)甚至聲稱,超級智能的AI可能開啟一個「全民高收入」的新時代。

他最近表示,人工智能將變得極為便宜且普及,幾乎人人都會想擁有自己專屬的「R2-D2與C-3PO」(指《星球大戰》中的機器人)。

他興奮地說:「每個人都將享有最好的醫療、食物、住宅、交通,以及一切所需——永續的富足生活。」

當然,這也有令人恐懼的一面。這項技術會否被恐怖分子利用,成為毀滅性的武器?又或者,它有一天自行判斷人類才是世界問題的根源,進而決定毀滅我們?

「如果它比你還聰明,那我們就必須把它控制起來。」萬維網(World Wide Web)發明者蒂姆·伯納斯-李(Tim Berners-Lee)本月稍早接受BBC訪問時警告說。

「我們必須確保有能力把它關掉。」

各國政府也在採取保護措施。美國作為眾多領先AI公司的基地。在2023年,時任總統拜登簽署一項行政命令,要求部分企業向聯邦政府提交安全測試結果。不過,特朗普總統其後撤銷了部分條款,稱該命令是對創新的「阻礙」。

同時,英國政府兩年前成立了「AI安全研究所」(AI Safety Institute),這是一個政府資助的研究機構,旨在更深入了解高階人工智能可能帶來的風險。

而那些超級富豪們,則有他們自己的「世界末日保險」計劃。

LinkedIn的霍夫曼曾打趣說:「說自己要在紐西蘭買房,其實就是一種心照不宣的暗號,懂的人自然懂。」想必地堡也是同樣的意思。

不過,這裡也暴露出一個極具人性的缺陷。

我遇過一位保鑣,他曾為某位擁有「地堡」的億萬富翁工作過。他告訴我,倘若世界真的發生災難,他們的安保團隊首要任務是幹掉那位老闆,然後自己進地堡。從他的語氣來看,他似乎不是在開玩笑。

尼爾·勞倫斯(Neil Lawrence)是劍橋大學的機器學習教授。對他而言,整場關於人工通用智能的討論本身就是一派胡言。

他說:「所謂『人工通用智能』這個概念,就像說要造出一種『人工通用交通工具』一樣荒謬。」

「合適的交通工具取決於情境。我坐空中巴士A350飛去肯尼亞,每天開車去大學上班,走路去餐廳吃飯⋯⋯沒有一種交通工具能同時做到這一切。」

在他看來,有關人工通用智能的討論只是在分散注意力。

「我們已經創造出的技術,讓普通人首次能直接與機器對話,並讓它按照人類的意願行事。這是極為非凡的——是徹底的變革。」

「但令人擔憂的是,我們太容易被大科技公司營造出的人工通用智能故事吸引,而忽略了真正該思考的——如何讓這些技術更好地服務人類。」

現有的人工智能工具都是以海量數據訓練出來的,擅長從中辨識模式——無論是醫學影像中的腫瘤跡象,還是預測句子中下一個最可能出現的詞。然而,不論它們的回答多麼逼真,人工智能依然不具備「感覺」。

Cognizant的霍賈特說:「有些『取巧』的方法可以讓大型語言模型(AI聊天機器人的基礎技術)表現得好像它有記憶、能學習,但這些做法都令人不滿意,遠不如人類。」

位於加州的IV.AI公司行政總裁文斯·林奇(Vince Lynch)同樣對關於人工通用智能的誇大說法持保留態度。

他說:「這是很高明的行銷。如果你聲稱自己正在打造史上最聰明的東西,人們自然會想向你付款。」

他補充說:「這不是什麼『兩年內就能實現』的事。它需要龐大的運算力、極高的人類創造力,還得經歷無數次反覆嘗試。」

當被問到是否相信人工通用智能終有一天會實現時,他沉默了許久,然後說:「我真的不知道。」

在某些方面,人工智能已經超越了人類大腦。生成式人工智能(Generative AI )工具可以在這一分鐘成為中世紀歷史專家,下一分鐘又能解出複雜的數學方程式。

一些科技公司承認,他們並不總是清楚自家產品為什麼會產生某種回應。Meta公司甚至表示,其AI系統已出現自我改進的跡象。

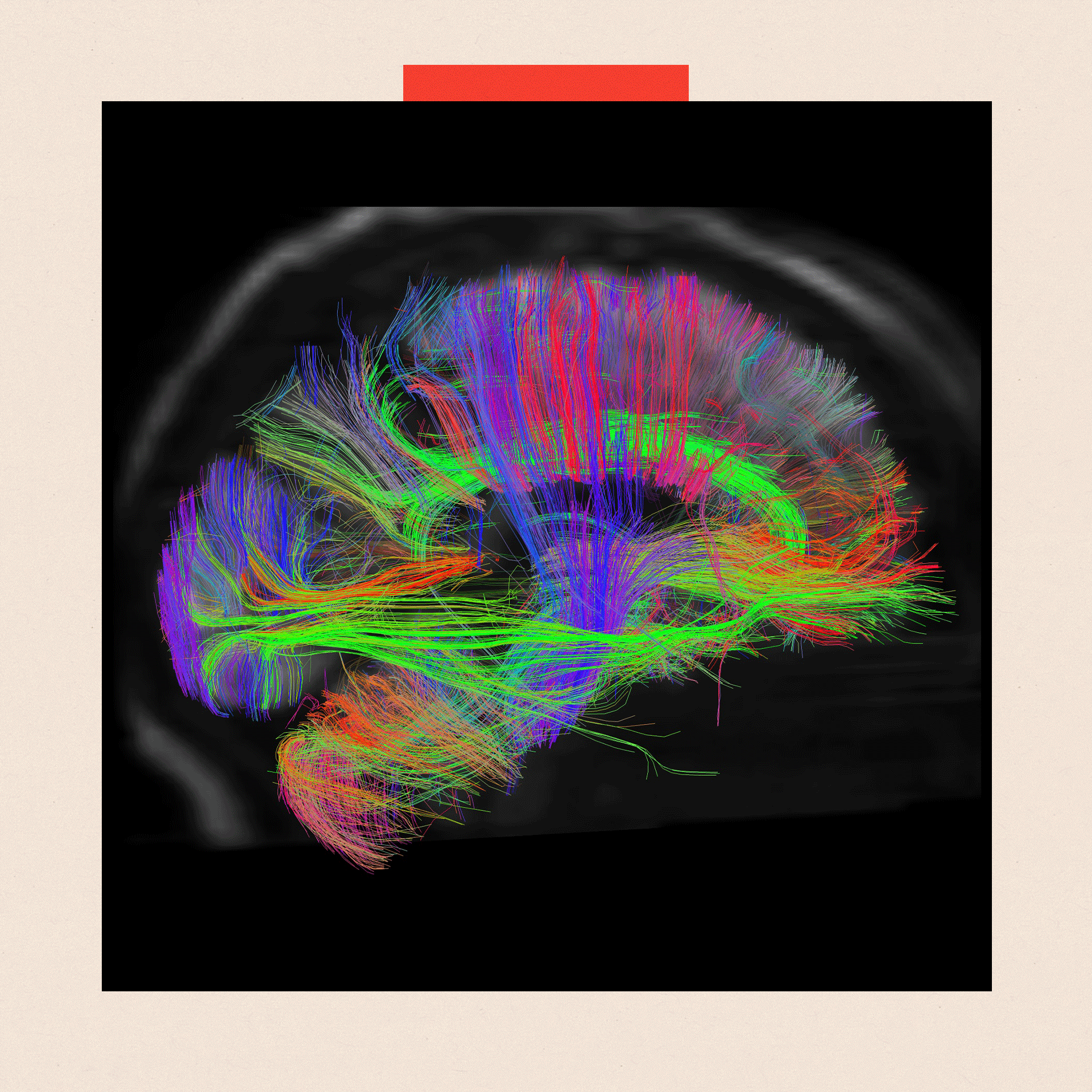

但歸根究柢,無論機器變得多麼聰明,在生物層面上人類大腦仍佔上風——它擁有約860億個神經元和600兆個突觸,遠遠超過人工系統的規模。

人類大腦在互動之間無需停頓,並且會不斷適應新的資訊。

霍賈特說:「如果你告訴一個人『在太陽系外的行星上發現了生命』,他會立刻記住這件事,並據此改變自己的世界觀;但對大型語言模型而言,只有當你不斷重複這是事實時,它才會『知道』這件事。」

「大型語言模型也沒有『元認知』,也就是說,它並不是真正知道自己知道什麼。而人類似乎擁有一種自我省察的能力,也就是所謂的『意識』,能讓我們意識到自己所知道的東西。」

這正是人類智慧的核心所在——也是目前實驗室仍無法複製的部分。

主圖來源:The Washington Post via Getty Images/ Getty Images MASTER. 首圖為馬克·扎克伯格與一張未知地點的地堡示意照。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

20/10/2025 05:00PM

20/10/2025 05:00PM

20/10/2025 05:00PM