中文

中文

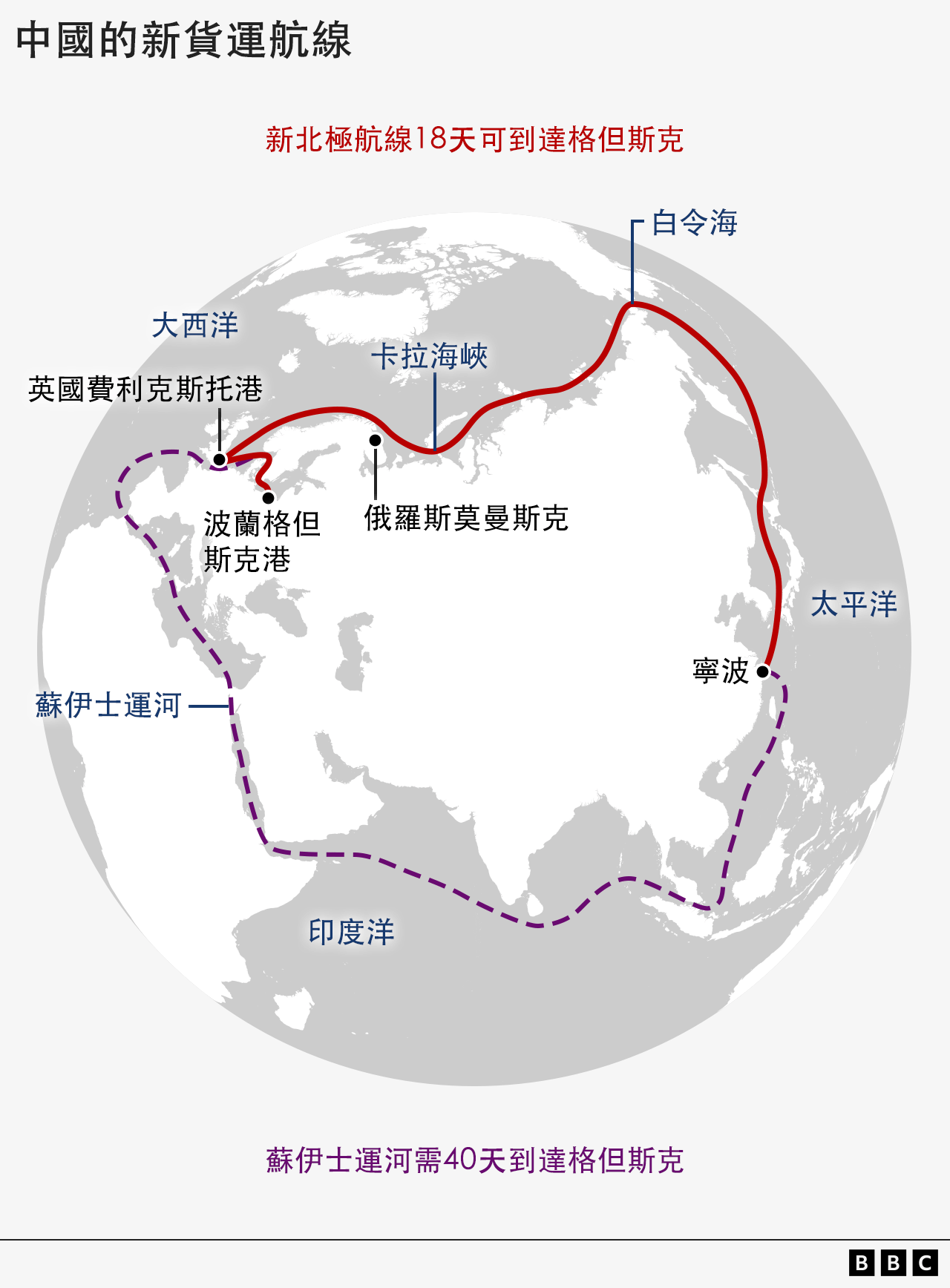

2025年9月22日,一艘名為「伊斯坦堡橋樑號」(Istanbul Bridge)的中國籍集裝箱船,從中國東南沿海的寧波舟山港緩緩駛離,載著數千個標準貨櫃,穿越遼闊的太平洋,轉而北上日本海再鑽入北冰洋的寒流。這艘貨輪,並未選擇傳統的蘇伊士運河或繞行南非好望角的漫長路徑,而是首次擁抱俄羅斯的北方海路(Northern Sea Route, NSR),歷經21天,於10月13日晚間抵達英國費利克斯托港(Felixstowe),瞬時引發全球關注。

這不僅是全球首條定期「中歐北極快航」集裝箱航線的正式通航,該航綫更將亞歐貿易時程從原本的40-50天壓縮至不到三週,節省高達22天航時——在波蘭因為俄羅斯在其邊境軍演而關閉中歐班列陸路運輸,引發中國不快之際,北京終於打出了這一張「極地絲綢之路」牌,瞬時引發了區域騷動。

有專家分析認爲,除了觸及商務及環境話題之外,該航綫的開通也反映了背後的區域政治含義。近年來,北極正日益成為大國博弈的焦點,已是不爭的事實,中國在極地地帶的行動頻頻成為新焦點,換言之,北極已從邊緣地帶蛻變為全球供應鏈及區域政治的新戰場。

在分析中國此次「北方絲路」首航時,北極研究專家、華府獨立智庫北極研究所(The Arctic Institute)創辦人馬爾特·胡梅爾特(Malte Humpert)對BBC中文表示,近年來全球貿易中斷事件,例如紅海危機,或與美國日益加劇的貿易爭端,無疑提升了北極作為替代航道的吸引力。「馬六甲海峽困境」長期以來爲中國政治領導層所焦慮,而北極確實提供了一個潛在的「地緣戰略」解決方案。

https://twitter.com/XHNews/status/1980156586367836628

位於加拿大渥太華的獨立智庫「麥克唐納-勞瑞爾中心」(The MacDonald-Laurier Institute)高級研究員亞歷山大·達爾齊爾(Alexander Dalziel)接受BBC中文採訪時稱,明顯地,中國追求北極航運有著清晰目標,聚焦於航行路線的多樣化,確保中國能抵達歐洲與大西洋市場,同時降低暴露於馬六甲海峽與紅海等地緣政治與安全風險中。

然而,從加拿大政府安全部門退休的達爾齊爾向BBC中文強調,此路線也關乎中俄關係,折射出俄國回饋中國在烏俄戰爭中的支援。同時,對北京而言亦是有力的「內外宣」,塑造中國為北極區域的參與者,擁有「合法的」北極利益參與權。

達爾齊爾還表示:「這更是是對華盛頓發出信號,繼去年與俄羅斯在白令海峽的聯合海岸警衛演習,以及今年在阿拉斯加外北極水域密集的研究探險行程之後,中國能夠而且將在這些水域展現存在,並逐步掌握在北冰洋水面與水下航行的挑戰。」

這條航線為何如此吸引中國的眼球?中國藉此向歐洲乃至美國等全球對手釋放何種訊息?在氣候變遷導致冰融加速的背景下,這條「冰上絲綢之路」是否將重塑全球貿易版圖,抑或點燃新一輪冷戰火種?

許多專家稱,在氣候變化下,北極冰層融化開啟了新航道,同時暴露了資源、航權與安全的角力。譬如,早在今年初,美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump,川普)強勢回歸白宮沒多久,便拋出爭議性言論,主張美國應從丹麥手中「收購」格陵蘭島,稱其對國家與國際安全「至關重要」。特朗普所言雖遭丹麥與歐盟強烈反彈,但也凸顯北極在大國競爭中的戰略價值,越顯重要。

與此同時,俄羅斯總統普京正加速擴建北部海岸的港口基礎設施,如摩曼斯克與薩貝塔的深水碼頭,旨在將北方海路打造成「能源高速公路」,輸送液化天然氣(LNG)與礦產至亞洲市場。

而中國的「極地絲綢之路」(Polar Silk Road, PSR)概念,源自2018年1月習近平政府發布的《中國的北極政策》白皮書,分析稱這是作為「一帶一路」倡議的北翼延伸。然而,專家向BBC中文表示,事實上這一航線並非突兀而生,應是北京長期布局的產物——面對南海局勢、紅海胡塞武裝襲擊及蘇伊士運河頻發事件,北京亟需開發多元戰略及商業航線。因此,「極地絲綢之路」一直在規劃中。

今年9月初,俄羅斯無人機被指入侵波蘭領空,導致波蘭關閉與白俄羅斯接壤的邊界,「中歐班列」對歐運輸也因此中斷,中國隨後打出了「北極航道牌」。

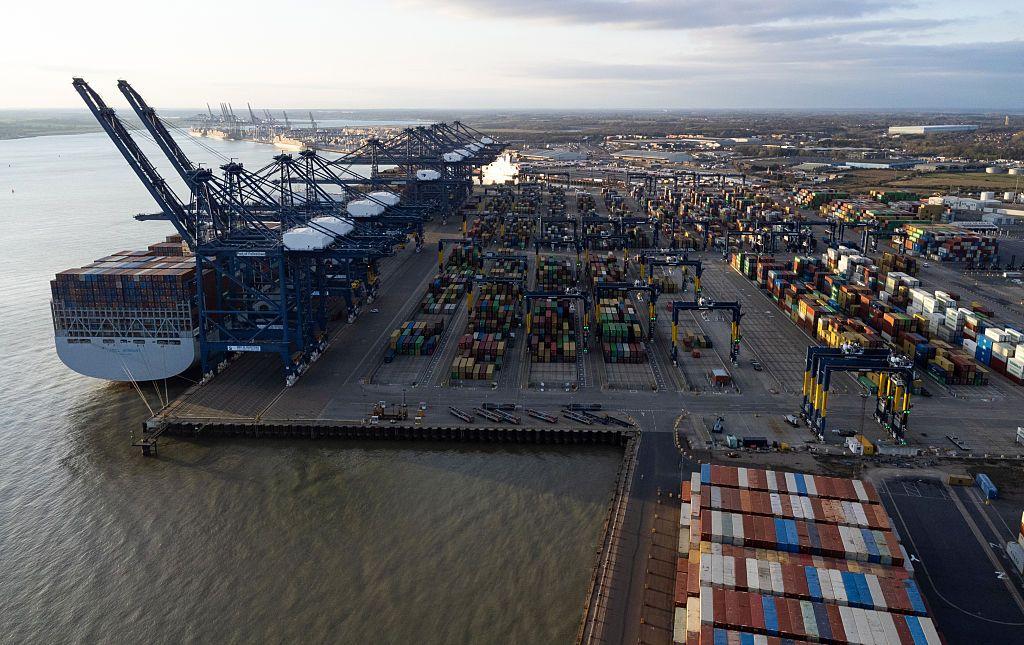

9月22日,中國「伊斯坦堡橋樑號」的航程,從寧波開始,穿越日本海之後,進入白令海峽,沿俄羅斯西伯利亞海岸蜿蜒北上,途經貝里斯海峽,最終進入北海。來到歐洲後,於當地時間10月13日晚上抵達英國最大的集裝箱港口費利克斯托港。之後往歐陸前進,停靠荷蘭鹿特丹、德國漢堡及波蘭大港格但斯克。

據中國官媒央視及新華社報導,「伊斯坦堡橋樑號」貨櫃輪滿載約4000個標準貨櫃,貨物總值約達人民幣14億元,內含動力電池及服裝等貨物,標榜是將中國與歐洲主要大港連接起來最快的海上貨櫃航線。目前經營這條航線的香港海傑航運營運長李曉斌對中國媒體說,「中歐北極快航航線」的海溫適合運輸「熱敏貨物」及時效性要求高的貨品。

據報導,這條北方航道全長約1.3萬公里,公開資料稱夏季冰況最佳時,航速可達傳統路線的兩倍。此外,自2023年紅海危機以來,全球航運成本上漲20%,迫使許多歐美船公司繞道好望角,延遲達兩週。許多中國媒體稱,北方海路在此時浮現宛如一劑「速效解藥」,高價值的貨物如電子產品與昂貴的藥品,可在旺季節省數百萬美元。

中國外交部發言人林劍於9月在例行記者會稱,中國是北極事務的重要利益攸關方,一貫本著「尊重、合作、共贏、可持續」的基本原則參與北極事務,「中方願與包括俄羅斯在內的北冰洋沿岸國家,以及其他感興趣的國家一道,在北極航道基礎設施建設和營運方面加強國際合作,共同推進北極航道的開發利用與環境保護。」

不過,北極專家胡梅爾特向BBC中文強調,北京此舉當然不僅是「商業試水」,更是戰略佈局的序曲。他解析稱,中國近年來無疑已大幅擴張其北極/極地能力,今年夏天便有五艘中國研究船隻——包括數艘破冰船——在北冰洋執行廣泛的研究巡弋任務;去年秋季,中國更與俄羅斯邊境巡邏隊在阿拉斯加海岸外白令海域進行聯合海上巡邏。

胡梅爾特還稱,中國的地緣政治與經濟影響力,正如其在世界其他地區般持續擴張,而「北極並非例外」。

專家表示,此次北極絲綢之路首航,最顯著的戰略意義是中俄在北極合作的加深。

譬如,位於德國柏林的獨立智庫、德國墨卡托中國研究所(MERICS)資深研究員李愛玲(Helena Legarda)週三(10月22日)發布的研究一份報告便稱,中國與西方的地緣政治競爭,正迅速擴展至北京視為其戰略野心至關重要的領域——外太空、極地地區、網路空間與深海。

她解釋說,這些地帶,在習近平主政下這幾年被稱為中國的「戰略新邊疆」(strategic frontiers),而隨著科技發展,北京正擴大在這些地帶軍事與商業的雙重存在,以邁向強國之路。但她強調,北京並非獨立行事,俄羅斯已成為中國在外太空與北極野心的關鍵夥伴。

日本防衛學者、美國保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)非常駐研究員長尾賢(Satoru Nagao)博士也向BBC中文強調,事實上,在入侵烏克蘭之前,莫斯科對中國在北極的行動並不支持也心懷戒備。他說,譬如,幾年前一艘中國調查船使用北極航道時,俄羅斯事實上感到戒備,認為另一艘中國核潛艇未通知莫斯科便護航該調查船穿過航道。

長尾賢說,在俄烏戰爭前,中國僅是北極資源買家與航道使用者。但俄國入侵烏克蘭後情況發生轉變,深陷戰爭泥淖的普京開始高度依賴中南海支援,並允許解放軍使用其北極軍事基地。「自那時起,中國在北極區的民用與軍用目的皆可行了。」

然而,馬爾特·胡梅爾特(Malte Humpert)也向BBC中文強調,雖然在某些方面,中俄戰略夥伴關係確實在深化,譬如最近中國願意購買俄羅斯受制裁的「北極LNG 2」項目的液化天然氣,這明顯違反美國制裁,北京似乎在測試特朗普政府。但是中國也在策略性地避免過度依賴該地區的俄羅斯石油與天然氣供應,在北極項目的投資通常上限為20-30%。

他認為,中國雖是歐盟之後的俄羅斯北極液化天然氣第二大買家,未來一旦歐盟逐步淘汰俄羅斯液化天然氣交易,這些供應未來流向是否將賣給中國仍待觀察。

此次中國的北極首航,不僅是對俄羅斯的「蜜月致敬」,更向歐洲大陸投下一枚精準的戰略訊號。特別是對波蘭與中東歐(Central and Eastern Europe, CEE)國家而言,這條冰上航線宛如一記清楚的信號:北京不畏歐盟的「去風險」策略,發生在俄羅斯的無人機在波蘭邊境天空侵擾,導致華沙暫時關掉中歐鐵路在波蘭的重要據點之際。

而這條北方絲路航程終點之一,正是波蘭格但斯克港——歐洲最大波羅的海港口,年吞吐量逾4000萬噸貨櫃。外界稱,此次中國海運集團選擇在此停靠,表面上是物流優化,實則暗藏地緣意圖——挑戰華沙在中歐班列(China-Europe Railway)時程控制權的壟斷。

回溯2022年俄烏戰爭爆發後,中東歐國家迅速轉向西方陣營。波蘭、捷克與立陶宛等「三海倡議」(Three Seas Initiative)成員,率先抵制中國的「16+1」機制(現更名為「中國-中東歐國家合作」),指責北京親俄立場損害歐洲安全,與北京關係開始出現起伏。此次北極航線的啟動,專家稱北京藉此向這些「叛逆」國家釋放訊息:你們可依賴歐盟補貼與美國軍援,但經濟命脈仍繫於北京市場。

以波蘭為例,該國經濟仍與中國市場緊扣。分析稱中國海運若轉向北方海路,將繞過中歐鐵路樞紐如馬來澤茲(Małaszewicze)可能讓華沙的時程控制權岌岌可危。華府智庫「中歐政策研究中心」報告便稱北京此舉是「軟硬兼施」,「一邊持續提供廉價能源進口(俄羅斯液化天然氣經北極直達),一邊威脅轉移貿易流量,迫使波蘭在對華政策上軟化。」

對此,捷克智庫歐洲價值安全政策中心研究員葉皓勤(Marcin Jerzewski)向BBC中文分析,在「中國樂觀主義」時期,當時中東歐許多人仍相信北京會兌現獲利豐厚的經濟承諾,「中歐班列」開通是北京視歐洲國家為實現全球野心的潛在夥伴、並視東歐國家為通往大陸門戶的有形象徵。

然而,在俄烏戰爭爆發後,中東歐國家政府對北京的戒心越來越高,甚至反彈頗大,譬如捷克。但葉皓勤同時強調,中國在該區域的外宣及認知作戰效果仍在,許多民眾未必對北京反感,多數表示對中國觀感不好不壞的中立或疏離態度。

更廣一點來觀測中國在北極的野心,外界觀察到近年來中國圖購買丹麥格陵蘭廢棄的美軍基地,並在冰島興建大型大使館,以及在挪威北極地帶的斯瓦爾巴群島(Svalbard Archipelago)擴建黃河氣象站等動作。有專家便稱,北京對北極戰略地位的興趣業已十分明顯。成功開發北方海路將是中國重大的戰略獎賞——使得北京能建立準確有用的極地運營專業知識,進一步鞏固該國「作為合法北極利益相關者」的地位,並領先美國和歐洲。

長尾賢便向BBC中文舉例稱,中國雖非北極理事會(Arctic Council)八大成員國之一(僅為觀察員),卻能透過投資與外交,逐步延伸勢力到北極。當下北京對北極表達出來的高度興趣,自然不會僅局限於「商業目的」,而是具有防衛戰略考量在內。

對國際受眾來說,中國對其在北極的行動積極宣傳正面訊息。墨卡托中心李愛玲便指出中國官員——包括習近平本人——傾向稱太空或極地為「合作新邊疆」,強調中國願意與全球改善「多邊治理」的行動。

譬如,2017年,中國在日內瓦聯合國演說中敦促國際社會秉持「和平、主權、包容與共享治理」原則,「將深海、極地地區、外太空與網際網路轉化為合作新邊疆,而非競爭角力場」。

長尾賢還分析說,以這條「北極絲路」來看,中國確實擔心依賴馬六甲(麻六甲)海峽的不穩定,因此正在開發許多替代航線。其中一條路線是同朝鮮合作開發港口,以便穿越日本海,而這條路線可以連接北冰洋。不過,長尾賢強調日本海有三個出海口,分別是宗谷海峽、東海海峽和津科海峽,皆在日本控制之下:「這種情勢對中國來說還不夠理想。」

根據德國墨卡托中國研究所2025年的研究報告,中國歷年來在北極的關鍵行動如下:

不過,歐洲對中國在北極的勢力延伸,並非沒有反應,歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩(Ursula von der Leyen)於今年7月訪問冰島時稱,隨著北極冰蓋的退縮,新現實已浮現,「特別是俄羅斯與中國的戰略存在與經濟活動。歐洲必須適應這些新現實,因此我們將審查我們的北極策略,以確保其有效回應這些新挑戰。」

無論如何,中國開闢的「北極絲路」仍需停靠歐洲終端港口,無法完全繞過歐盟監管。此外,極端天氣是首要挑戰,因為這條北極海路僅夏季至秋季(5-10月)冰況可行,全年運轉率不足30%,冬季風暴與浮冰可延遲航程一週以上。若有船難不幸發生,救援難度很高,也令人卻步。

種種挑戰凸顯北極開發的雙面性:經濟誘惑與戰略風險並存。但不可否認,北極已成國際大國競逐的新戰場。北京的訊息可謂清晰:冰融時代,中國來到了——但誰主沉浮,仍待時機揭曉。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

11/01/2026 05:00PM

11/01/2026 05:00PM

11/01/2026 11:00AM