中文

中文

當時教宗正在觀看,一切必須成功。1932年,古列爾莫·馬可尼(Guglielmo Marconi)在梵蒂岡花園架設一座特製天線時,教宗庇護十一世(Pope Pius XI)在一旁注視,也許馬可尼心中正閃過這樣的念頭。

這座天線是用來建立一條無線電連線,將梵蒂岡與教宗的夏日別墅——岡道爾夫堡(Castel Gandolfo)連接起來。但這不只是一般的無線電連線,它使用的是微波——一種頻率極高的無線電波。馬可尼還設置了一套可攜式微波通訊系統,安裝在一輛汽車上,讓教宗在外出途中也能與梵蒂岡保持聯繫。有人甚至認為,這就是世界上第一個行動電話,儘管體積非常龐大。

十三年前,馬可尼因對無線電報的貢獻而獲得諾貝爾物理學獎。當時正值無線電時代蓬勃發展之際。但當馬可尼轉向微波技術時,他開始探索無線電頻譜中具有特殊性質的一部分。

微波能夠傳輸大量資訊,也能加熱食物,甚至干擾敵方的電子設備。微波技術甚至協助人類揭示了宇宙的起源。

早在馬可尼為教宗打造微波電話之前,已有其他人開始研究類似頻率的技術。

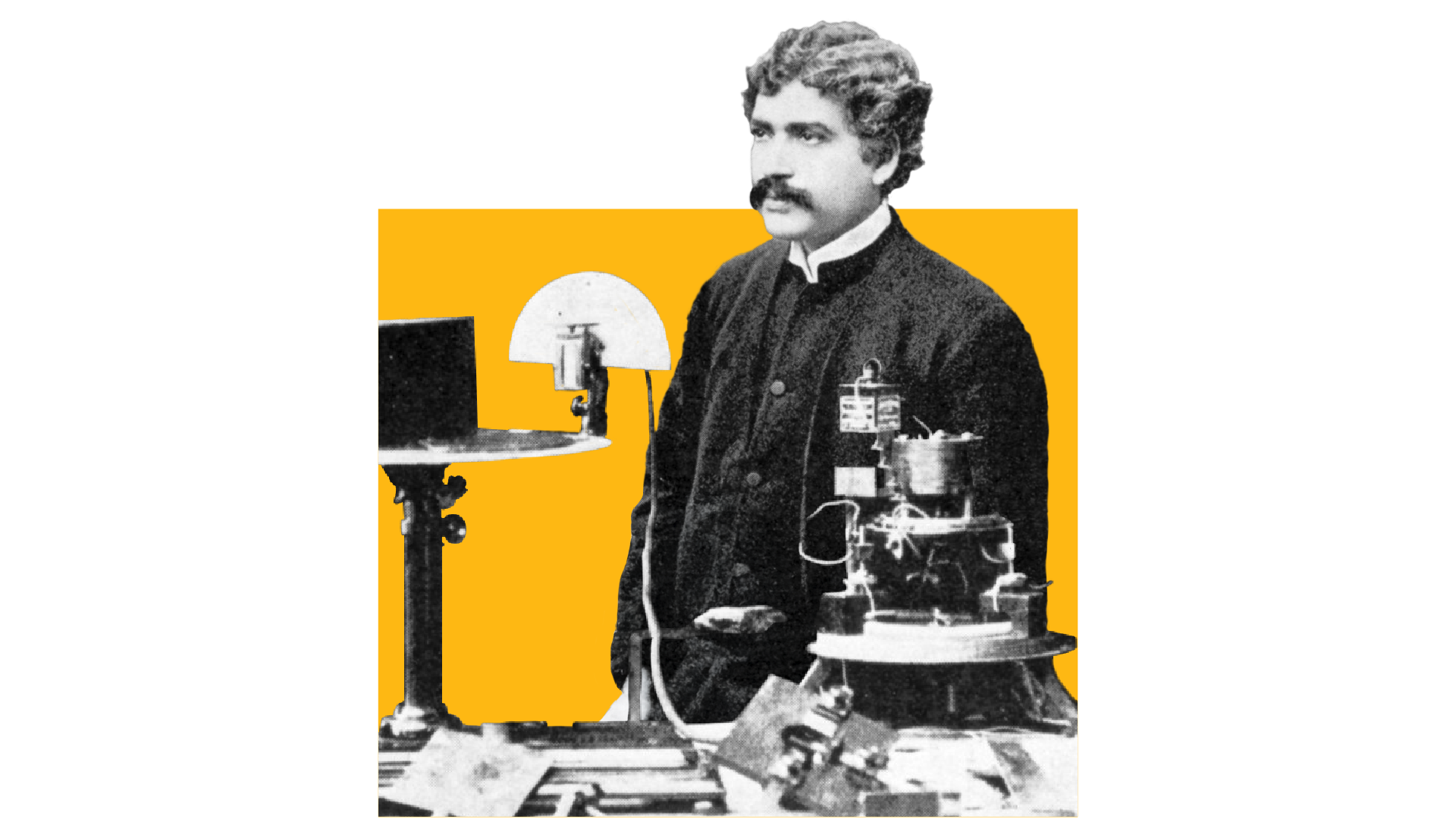

19世紀末,一位才華橫溢的印度科學家賈加迪什·錢德拉·玻色(Jagadish Chandra Bose)——如今遺憾地已被世人遺忘——開發了最早期的微波技術。

他研製出第一套能產生毫米波的設備——這正是現今5G裝置所使用的波段。1895年,玻色展示了毫米波能夠使鈴鐺響起,甚至能遠端觸發槍械發射。

可以說,馬可尼的成名,部分也得益於玻色的工作。

1901年12月12日,馬可尼使用非微波頻率,完成了首次橫越大西洋的無線電傳輸。當時他坐在紐芬蘭一座懸崖上的小屋裡,耳機中充斥著嘈雜的聲音,他耐心地聆聽了好幾個小時——直到他聽到了期待已久的訊號:

嘀——嘀——嘀——

摩斯密碼中的字母「S」。他激動地將耳機遞給同伴,問道:「你聽到什麼了嗎?」對方也聽到了。

這是一項驚人的壯舉。那些無線電波從英格蘭南部穿越超過2,000英里的海洋傳送而來,而他此前的最長距離傳輸紀錄僅為80英里。

多年以來,有人質疑馬可尼所描述的那次傳輸是否真的發生過。然而,近期的研究顯示,即使使用他當時的早期無線電設備,這在理論上是可能的。

在這些設備中,有一種名為「同調器」(coherer)的裝置,是一種簡單的無線電訊號接收器。而儘管相關紀錄略顯模糊,據信這個同調器的設計者正是玻色本人。

「他發明了許多令人驚嘆的儀器,」玻色的傳記作者蘇迪普托·達斯(Sudipto Das)說道。

但玻色或許太過超前於他的時代。首先,在20世紀初,微波技術尚未有太多實用的應用場景,而低頻無線電波已能滿足當時的需求。於是玻色將研究重心從物理學轉向他更感興趣的植物生理學領域,並「幾乎被遺忘」,達斯如此形容。

然而,第二次世界大戰讓微波技術再次變得重要。雷達技術使軍方能夠透過反射無線電訊號來偵測敵方飛機。而一種名為「多腔磁控管」(cavity magnetron)的微波裝置於1940年在英國研發成功,成為當時最強大、最有效的雷達技術之一。

這種裝置體積小巧,足以安裝在飛機上,其卓越的探測範圍與精準度為同盟國帶來了關鍵優勢,協助他們贏得戰爭。

1945年,美國雷神公司的工程師珀西·史賓塞(Percy Spencer)正是受到微波發射磁控管的啟發,發明了微波爐。他在實驗室走過磁控管時,口袋裡的花生糖開始融化。後來他拿起一包爆米花靠近磁控管,結果爆米花突然爆開,「在整個實驗室裡炸得四處都是」,《讀者文摘》的一篇文章如此回憶。

這一現象的背後,是微波在特定頻率下能激發食物中的分子,使其以相同頻率振動,進而產生摩擦並加熱食物。

微波爐所使用的頻率是2.4 GHz——這也是許多Wi-Fi路由器使用的頻率。不過,路由器釋放的微波功率遠低於微波爐,因此你無法靠上網來製作爆米花。

麻省理工學院的卡羅琳·羅斯(Caroline Ross)指出,選擇正確的烹飪頻率非常重要。2.4GHz的微波能夠有效穿透食物,並讓食物分子均勻吸收輻射能量。

「如果你使用更高的頻率,例如數十GHz,穿透深度就會非常淺,幾乎任何物質都能阻擋它——甚至是空氣中的水分,」她解釋道。

微波之所以特別,部分原因就在於它在某些頻率下能與物質產生互動。當然,用微波加熱剩飯剩菜可能不算什麼驚天動地的事——但如果用微波來在人的腦中引發聲音呢?這就變得相當戲劇化了。

在第二次世界大戰期間,曾在大型微波雷達設施附近工作的軍人回憶,他們能感覺到雷達正在運作。「當我們站在天線喇叭附近時,可以聽到雷達的重複頻率,」一位見證者在1950年代寫道。

芝加哥伊利諾大學的榮休教授詹姆斯·林(James Lin)聽聞這些故事後,在1970年代嘗試在實驗室重現這種現象。

「基本上,我是用自己當實驗品,」他回憶道。他架設了一個微波天線,直接對準自己的頭部。

林推測,微波在他頭部內部引發了壓力波,讓他感覺到聲音。為了避免他的大腦被煮熟,他刻意將功率保持在低水平。「我能聽到脈衝聲,」他說。「我現在還活著……應該不算太糟吧。」

這種現象後來被稱為微波聽覺效應,而它也可能有助於解釋美國外交官在全球各地——最著名的是古巴哈瓦那——所報告的一連串神秘疾病。

哈瓦那症候群的受害者報告稱,他們曾聽到奇怪刺耳的聲音,感覺耳朵內部壓力逐漸升高,並出現頭暈、噁心和記憶力衰退等症狀。是否有敵人對他們發射微波束?儘管有些人否定這一假設,但詹姆斯·林認為,這仍是解釋聽覺症狀最合理的理論。

微波武器確實存在,儘管公開的討論多半是針對機器而非人類。例如,美國軍方擁有能以微波癱瘓敵方電子設備的導彈,甚至能擊落無人機。

與此相對,詹姆斯·林致力於開發利用微波進行治療的方法——例如用來治療肌肉疾病和心律不整。

針對後者,他表示可以透過導管將一個小型的微波發射裝置植入心臟,來摧毀異常的心臟組織。這項技術如今已廣泛應用,且比更具侵入性的傳統開胸手術有優勢。他指出:「只需以高功率發射一個微波,就能灼傷病變組織。」

但微波不只是用來救命,它也幫助人類揭示了宇宙的起源。1960年代初,美國新澤西州的兩位無線電天文學家——阿諾·彭齊亞斯(Arno Penzias)與羅伯特·伍德羅·威爾遜(Robert Woodrow Wilson)——試圖使用一座大型喇叭形天線作為無線電波望遠鏡。但他們不斷收到惱人的嘶嘶聲或靜電噪音。

他們一度以為是天線的鴿子排泄物造成的干擾,於是驅趕鴿子並清理乾淨。但問題並不在鴿子——彭齊亞斯與威爾遜所聽到的,其實是宇宙本身的聲音。

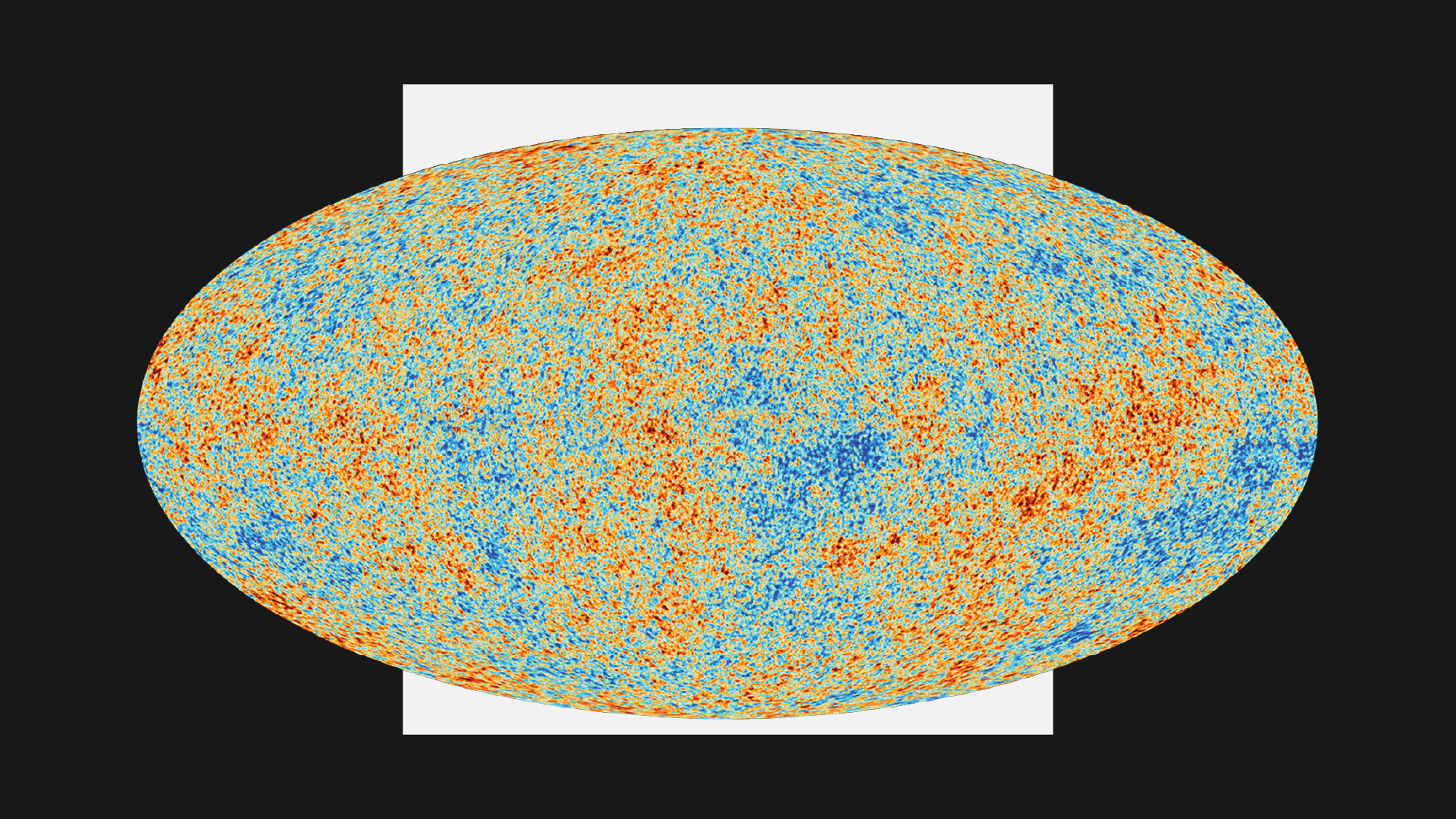

「那是一張早期的快照,」英國伯明翰大學的肖恩·麥基(Sean McGee)說。彭齊亞斯與威爾遜發現了我們今天所稱的宇宙微波背景輻射(cosmic microwave background radiation)——這是宇宙大爆炸後留下的痕跡,約發生在138億年前,宇宙由此誕生。

他們因此獲得1978年諾貝爾物理學獎的一半獎項。

他們所偵測到的殘餘輻射遍佈整個宇宙。事實上,傳統模擬電視螢幕上的雪花雜訊,有一小部分就是來自這種宇宙微波背景輻射。換句話說,在LED螢幕普及之前,人們在客廳裡還能感受到宇宙大爆炸的殘留。

後來,衛星幫助天文學家繪製出宇宙微波背景的地圖,並記錄其微小的溫度波動。這些波動似乎影響了星系在宇宙膨脹過程中的形成位置。

「我們都是早期宇宙中量子波動的結果,這些波動成為星系的種子,」肖恩·麥基說。

如今,人們在進行國際通話時,只要透過衛星連線,就會使用微波技術。這與馬可尼在1930年代為教宗安裝在汽車上的通訊設備相比,可說是一次巨大的飛躍。

人們日復一日地用微波互相交流,這很合情理——因為這也是宇宙與我們交流的方式,幫助我們確認了有史以來最偉大的故事——萬物起源的故事。

本內容由Nobel Prize Outreach與BBC共同製作。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

15/12/2025 08:00AM

15/12/2025 08:00AM

14/12/2025 05:00PM