中文

中文

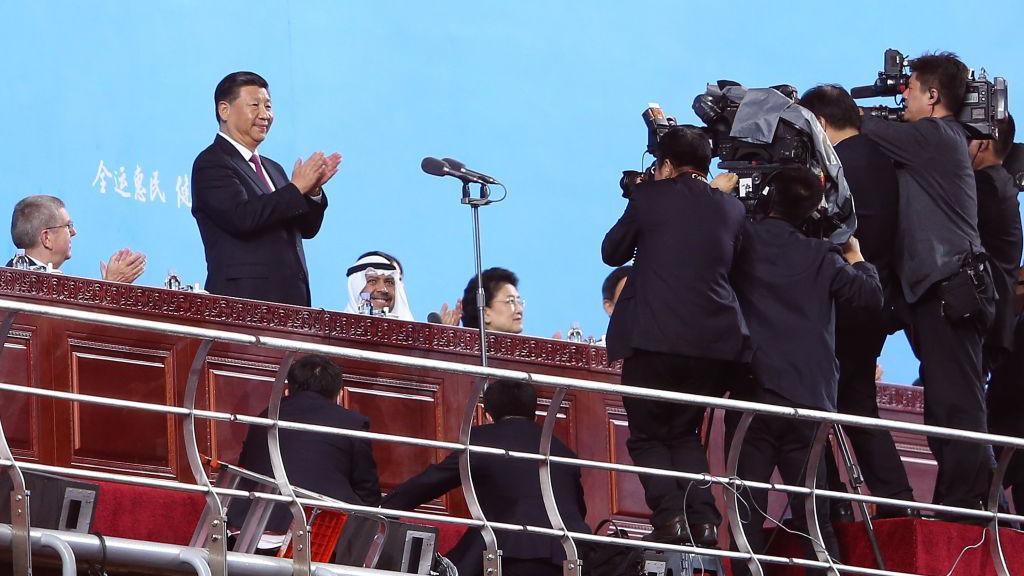

本月(11月)9日,由香港、澳門和廣東省聯合主辦的中國第十五屆全國運動會(簡稱全運會)將開幕。相比起奧運和亞運,全運會對日漸步入世界前列的中國精英體育而言可能不算最矚目的舞台,但2025年的全運卻有特殊的意義——兩個前殖民地城市歷史上第一次參與舉辦中國國家運動會。

「英國過去也用英聯邦運動會來做一個平台,」香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德說,「它也是借用體育來做一個文化的交流,從而去鞏固英國的價值觀。」

雷雄德認為,香港曾作為殖民地參加英聯邦運動會,現在以主辦城市之一的身份參與中國全運,對於年輕一代塑造對中國的認識也有相同的作用。

「問問現在的(香港)年輕人,中國有多少個省,真的很多人會答不出來,」雷雄德在電話中告訴BBC中文,但是全運會各地代表團到來,香港年輕人通過做義工等方式與他們互動接觸,對中國各地的多元文化將是一個「很好的體會」。

「這對於國家認同有一定的幫助。」他說。

香港官員對於全運的國家身份教育意義亦作強調。專責促進香港與北京聯繫合作的政制及內地事務局局長曾國衛在6月中旬就表示,本屆全運會是「宣揚愛國主義」的「大好良機」,強調通過舉辦全運加深香港民眾的「民族意識和自信,以及對國家的自豪感和歸屬感」。

香港特首李家超4月會見中國體育總局局長高志丹時也表示,要加強香港與粵港澳大灣區城市在體育方面的交流合作和融合發展。

透過體育賽事凝聚人心,歷史上在任何地方都並不罕見。有學者指出,中國人參與現代競技體育,更是長期受民族主義驅動,常常是國族認同和政治表達的場域。

今天的「全運會」是指中華人民共和國全國運動會,但是中國歷史上第一次全國性運動會可以追溯到晚清。

1910年,美國傳教士愛克斯納(D. T. Max Exner)通過上海基督教青年會(YMCA)發起「全國學校區分隊第一次體育同盟會」(也稱「全國學界運動會」),在南京勸業場進行當時極為新穎的男子田徑、足球、籃球、網球四個項目比賽,獲得空前成功。

這在後來被民國政府追授為第一屆全國運動會,成為西方體育運動進入中國的里程碑。

愛克斯納批評當時的清朝男子留辮子、抽煙,令國家缺乏活力。當時的知識分子也意識到「東亞病夫」不僅是國民身體虛弱,也代表著軍事經濟國力衰敗。

「古代中國的一個價值理念是排斥競爭,」華中師範大學的體育歷史學者李傳奇說,封建時代中國人根本不知道競技體育為何物。而接觸西學的梁啟超等人主張引入西方「尚武」精神,強化國民性。

愛克斯納創辦的運動會舉行後不到兩年,清朝宣告滅亡。民國政府延續了這種運動會模式,最初仍由華西方人主導,「當時運動會的官方語言都是用的英文,」李傳奇說。參賽者主要是教會學校學生。

安徽師範大學的劉利與班哥大學(Bangor University)凡紅教授在撰寫的論文中指出,早期全運會更多被認為是西方殖民主義在中國的體現,而不是中國民族認同的產物。

1924年起,國民政府支持全華人組成的中華業餘體育協會(CNAAF)主辦全運會,「體育主權」回到中國人手中,而運動會也逐步轉化為民族凝聚的象徵。1933年全運會,親臨開幕式的蔣介石發出「體育救國」的號召,主張體育與軍事訓練結合,以「強種強國」抵禦侵略。

開幕禮上,東北代表團身著黑衣、手持黑白兩半的旗幟步入南京中央體育場,抗議兩年前「九一八事變」和東三省淪陷。據當時報導,當他們走進場地時,看台上響起了長時間且夾雜著哭泣的掌聲,開幕式成為一場民族情緒展演。

「舊中國舉辦的七屆全國運動會,絕非僅僅是體育競技的舞台,它們更是一個時代的深刻縮影,」北京祥體育博物館館長李祥這樣解讀。他表示,在抗日時期平均7-8名中國軍人才可擊敗一名日本兵,體育與民族命運的關聯得到生動的體現。他認為,1933年全運會上的政治表達是一種「民族自救的象徵性抵抗」。

二戰後,民國政府1948年在上海舉辦抗戰勝利後的首次全運會,脫離日治的台灣首次、也是唯一一次以省份身份參加。這場全運會一方面是在慶祝抗戰勝利,另一方面也被用來試圖顯示國民政府在內戰中仍具有領導國家的合法性。

李祥指出:「國民政府希望通過全運會,將民眾的注意力從內戰的紛爭中轉移出來。」然而此時國民黨軍隊在與中共的戰場上已節節敗退,政權岌岌可危,「轉化為政治展演以遮掩現實危機 。」

一年多後,中共建政,那場全運也成為民國政府在大陸舉辦的最後一屆。

1959年建國十週年之際,中華人民共和國的首屆全運會在北京舉行。此時的中國大陸剛剛經歷朝鮮戰爭以及與蘇聯關係的急劇惡化,全運會在這樣的背景下舉行,既是體育盛事,也是政治儀式。

這一時期的中國全運帶有獨特的軍事與政治色彩。比賽項目甚至包括無線電收發、跳傘等準軍事技能,反映出國家對體育的功能定位尚不是健康與娛樂。賽事口號如1965年文革前夕的「敢於勝利,敢於鬥爭」,以及1975年乒乓外交後的「友誼第一,比賽第二」,更清楚地揭示了體育如何被用作傳遞政治訊息的工具。

此外,全運會也被曾用來進行主權宣示。1975年與1979年的第三屆和第四屆全運會上,出現了由居住在中國大陸及港澳地區的台灣人組成的「台灣省代表團」。這一安排顯然是中共藉由體育賽事,策略性地表達對台灣主權的立場。然而,這些代表團並非由台灣當局派出,台灣方面至今亦未曾正式參與大陸的全運會。

隨後,中國步入改革開放時代,體育政策也隨之轉向。中國重新加入國際奧委會、國際足聯(FIFA)等國際體育組織,體育逐漸從意識形態的工具,轉型為國際交流與國家形象建構的一部分。全運會的角色,也在這場轉型中悄然改變。

「這個時候的全運會就變成了一個選拔的平台。」香港教育大學高級講師雷雄德指出。

自1980年代起,全運會的舉辦時間開始圍繞奧運週期設計,賽事項目也會根據下一屆奧運會的安排作出調整。到了1990年代,更進一步將各省運動員在奧運會上的獎牌數納入全運會成績並計入考核指標。

在舉國體制與部分項目職業化的雙重推動下,全運會逐漸演變為精英運動員的試驗場——一個為國爭光、備戰奧運的預演舞台。1980年代的兩屆全運會選在奧運前一年舉行,90年代則提前至奧運前三年,為的是更有系統地培養奪牌實力。

這樣的轉變,帶來了中國在國際體壇競爭力的大幅提升,但也逐漸引發了對「金牌至上」思維的反思,特別是在2008年北京奧運之後。

「就算我們拿到這麽多的奧運獎牌,但是全民健身、普及運動的層面上,如果做得不好,也不能夠算得上是一個體育大國。」雷雄德說。

在成為金牌大國之後,對體育的教育、健康與文化價值的關注逐漸代替了金牌至上的思維。中國需要新的體育敘事,全運會的角色處在一個重新審視的十字路口。

2008北京奧運被視為中國體育和國家形象的重要里程碑。從耗資超過一億美元的開幕式到金牌榜上的獨佔鰲頭,北京展示了精心籌備的國家形象。

距離北京1900公里之外的香港承辦了當屆奧運的馬術項目比賽。這無疑具有象徵意義——主權回歸後的前殖民地參與承辦奧運,成為中國對外傳遞國家統一與現代化形象的一部分。

香港大學歷史系教授徐國琦表示,那一屆奧運會對於香港人來說,是「回歸」後國家認同感的「絕對高峰」。他補充說,從香港社會對汶川地震的慷慨捐助,到援建「水立方」等奧運設施,香港在那一刻展現出前所未有的參與感與歸屬感。

這一幕再次印證:在特定歷史時刻,體育可以成為強化身份認同與政治敘事的有力工具。只是,這種透過奧運所建立的國家認同感,在十多年後卻面臨新的挑戰。

「你可以說這樣的說法政治不正確,但如今的歸屬感,似乎比過去少了很多。」徐國琦談到近年香港人對國家的認同時如此表示。

過去十年的政治風波,特別是2014年的雨傘運動以及2019年由反對《逃犯條例》修訂引發的社會運動,都演變為針對政治制度、身份認同的大規模抗爭。這些事件的衝擊波不僅深刻影響了香港社會對於國家身份的連結,也直接催生了幾乎終結一切政治表達空間的《港區國安法》。

如今在任何的體育賽事場合中,過去曾出現過的噓國歌或是集體背對國旗等行為,已被明確列為違法。在這個背景下,在粵港澳大灣區合辦的全運會,是否要再次為香港的國家認同作定義,成為一個值得關注的問題。

對此,徐國琦認為,首次以東道主身份參與主辦全運會,無疑會在某種程度上提升香港人對自身的認同感,但這並不等同於對國家的認同。

他補充說,作為運動會的主辦城市往往會更突出自身的獨特性,香港也是一樣。

他指出,作為主辦城市,往往會更強調自身的獨特性,香港也不例外。「所以這就看你怎麼看了,」他說,透過全運會去「強調國家認同、民族認同,那可能並不是組織者的想法。」

徐國琦補充說:「國家的多元性其實是一件好事。」他認為,如果當局試圖藉由大灣區全運會來加強香港的國家認同,卻因此削弱了香港的獨特性,那將是一種「誤判」。

在體育與國家敘事的關係上,李祥則提供了更宏觀的視角。他指出,無論是民國時期還是新中國時期的全運會,都承載著展現國家形象、凝聚社會共識與推動文化進步的功能。

「全運會的演變見證了中國從近代化到現代化的轉型歷程,其作為『國家敘事裝置』的角色始終未變。」李祥在寫給BBC中文的文字回覆中說。

聚焦教育的雷雄德則更傾向於從未來出發。他不認為以這種方式舉辦全運會是要修復香港近年的裂痕。「我倒不覺得很需要去『修補』什麼。」他在被問到全運會是否有助於改善年輕一代對國家的印象時說道。

「我會說,先認識吧!」雷雄德強調,與其急於改變年輕人的國家認同,不如先創造機會讓他們真正了解中國的文化、制度與多樣性,這才是建立認同的第一步。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

12/11/2025 05:00PM

12/11/2025 05:00PM

12/11/2025 05:00PM