中文

中文

長期以來,歷屆英國政府始終難以回答一個問題:中國究竟對英國構成什麼樣的威脅?

試圖解答這個問題,或者正是導致一宗備受矚目的案件最終不了了之的原因——兩名英國男子克里斯多福·卡什(Christopher Cash)和克里斯多福·貝里(Christopher Berry)被控為中國從事間諜活動、依《官方保密法》受起訴。

兩人都否認有任何不當行為——但當控方上月撤銷指控時,立刻引發政治風波。

此後,檢察官與官員對案件撤銷的原因給出相互矛盾的說法:到底是未能或不願明確將中國界定為「對國家安全的積極威脅」,還是其他原因。總檢察長赫默勳爵(Lord Hermer)則將責任歸咎於「過時的法律」。

然而,這一切都引出更根本的問題:現代世界裡,中國的間諜活動究竟是怎麼進行的?

某個層面上,中國仍在沿用冷戰時期的傳統人力間諜手法:以外交人員為掩護進行情報工作,並招募人士提供機密。

在卡什與貝里案的調查中,英國國家安全顧問副手的證詞概述了這類行動:「中國情報機構有意從多種來源獲取資訊,包括決策者、政府職員與民主機構,並能見機行事,蒐集一切可能的情報。」

但問題在於:幾乎每個國家都會從事這類間諜行為——想知道別國在做什麼,古已有之。英國對中國也進行類似的情報蒐集(中國自己也曾公開投訴此事)。當彼此被發現,通常只是公開互罵一場,但各方心知肚明,這是正常不過的事。

然而,這只是中國行為冰山一角,遠不足以涵蓋安全部門真正擔憂的範圍。

「不要僅僅把中國想像成那些以大使館裡為基地的典型傳統間諜,像約翰・勒卡雷(John le Carre)小說裡的人物那樣。」英國軍情五處(MI5)處長肯・麥卡倫爵士(Sir Ken McCallum)本月稍早在一場國家安全簡報中這樣說。

真正讓中國與眾不同、也構成問題核心的,是中國所帶來的國家安全威脅,早已超越傳統間諜的範疇。

更棘手的是,部分威脅與我們認為「必須與中國往來」的理由緊密相連。

例如,中國的經濟實力對渴望成長的英國具有吸引力。

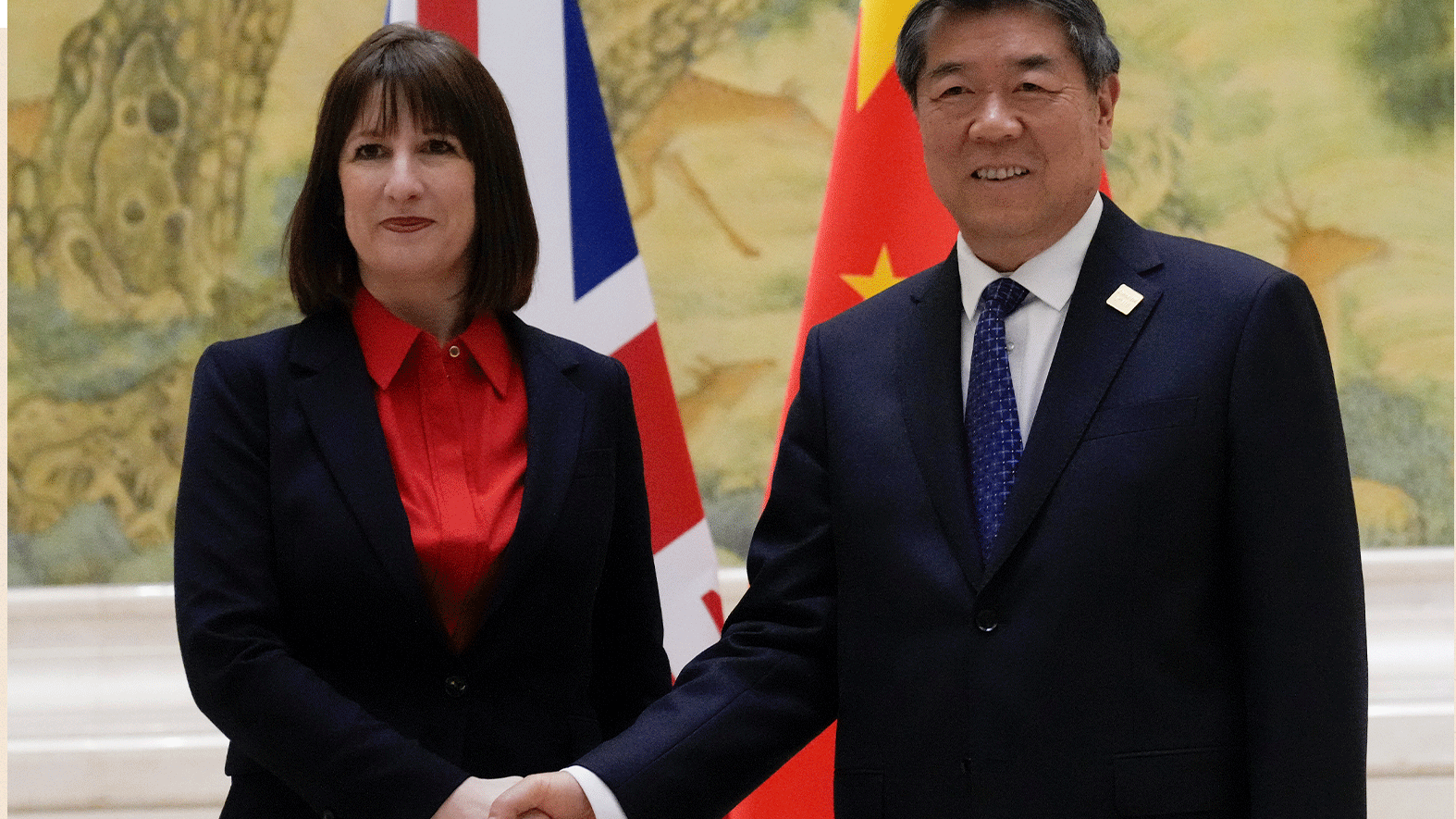

據報導,工黨政府正尋求改善與中國的關係。然而,要在「享受經濟利益」與「管控安全風險」之間取得平衡,一直是歷屆政府的難題。

中國龐大的情報系統——有估計稱若將境內外安全人員都算上,規模可能達50萬人——意味著它能以遠超他國的規模運作。

每個國家使用情報機構的方式都不同——這反映了國家的優先事項——而在中國,首要任務是確保共產黨長期執政。

實際上,這意味著中國會試圖影響海外政治辯論、打壓異議人士、大規模蒐集數據,並維持國內經濟成長。

在英國,對中國政治影響力的擔憂日益升高。

2022年1月,軍情五處曾發出「干預警報」,指控華裔律師李貞駒(Christine Lee)滲透國會。

李貞駒否認指控。她之後提起訴訟但未成功,並在法庭上指軍情五處的警報「帶有政治目的」。

軍情五處也曾警告,北京正培育地方政客,希望在其仕途早期建立關係,待他們升遷後發揮影響力——這是一種長線、耐心的滲透策略。

這種操作的目的不在竊密,而在操控輿論與政策方向——讓身居要職者以親中立場看待世界。

另一項英方擔憂的領域是中國對異議人士的監視,即所謂「跨國鎮壓」(transnational repression)。這向來是中國情報部門的重點,特別針對藏人活動人士等群體。

而隨著近年大批香港民主派人士在北京鎮壓後流亡英國,這類憂慮更加突出。

軍情五處稱,香港警方已對十多名在英的民主派人士懸紅通緝,並出現更多騷擾與監視報告。

北京一貫否認從事間諜活動,指責外界「抹黑中國」。

中國駐英國大使館此前表示:「中國從不干涉他國內政,一向光明正大行事。」

本月稍早的聲明又稱:「英方炒作所謂的中國間諜案,完全是無中生有,自導自演,中方已向英方提出嚴正交涉,予以強烈譴責……中國的發展是全世界的機遇,不對任何國家構成威脅。中方堅決反對借炒作所謂「間諜活動」或虛構所謂「中國威脅」對中國進行誣衊抹黑。」

然而,中國已多次被指涉入大規模網絡行動。其中部分仍屬傳統間諜範疇——竊取機密。

去年,北京被指試圖入侵英國議員的電郵。

時任首相辛偉誠(Rishi Sunak)表示:「中國對我們的安全構成經濟威脅,也是我們這個時代的決定性挑戰。」

但他仍避免正式將中國標為「威脅」。

今年8月,英國終於揭示外界長久懷疑的一項行動:代號「鹽颱風」(Salt Typhoon)的高級間諜活動,入侵了全球多家電信公司。

英國對受害名單保持低調,並在與十多個國家協商數月後才共同發聲。

隸屬政府通訊總部的英國國家網絡安全中心(NCSC)警告:「這些行動所竊取的數據,最終可使中國情報機構具備全球追蹤目標通訊與行蹤的能力。」

美國早在數月前便已公開指控,據報包括特朗普普與萬斯等政界人士在2024年選舉期間的通訊成為攻擊目標。

如今,英國對中國在倫敦舊皇家鑄幣廠建設新大使館的計劃也感到不安——擔心其可能利用地下數據纜線從事監聽。

但一些安全官員淡化了這些危險——不僅因為這些電纜可以進行實體保護和監控,還因為北京其實已擁有大規模網路間諜活動的能力。

北京已經證明自己完全有能力透過遠端網路存取收集資料。

然而,這類行動仍屬傳統國家對國家間諜活動,與西方政府也會進行的情報蒐集大致相似。

實際上,正是前承包商愛德華・斯諾登(Edward Snowden)揭露的美英大規模數位監控,可能激發中國在網絡領域的雄心。

但在網絡空間,更令人擔憂的是邊界。

中國網路情報活動最引人注目之處在於其對大規模數據的渴望。北京對所謂「海量數據」——即可能包含財務、個人、健康或其他類型資訊的大型數蒐集的企圖,令西方安全官員感到擔憂。

前政府通訊總部主任席安・馬丁(Ciaran Martin)指出:「中國一直在嘗試蒐集英國人口層級的資料,這可能用於訓練人工智慧、了解社會結構、影響輿論,甚至分析我們的集體與個體弱點。」

「這種行動雖未必總是成功,但與一般針對政府與政治的『常規間諜』完全不同。」「在這方面,中國之所以引人注目,僅僅是因為它的間諜活動有時肆無忌憚。」

部分資料是竊取來的,但也有人懷疑這些數據是透過能夠進入西方市場的中國公司獲得的。

對英國的國家安全官員而言,與中國打交道時最棘手的一點,是如何在中國日益增長的經濟實力中,平衡風險與收益。

對中國政府及其情報部門而言,首要任務之一是確保經濟持續增長。

觀察人士常指出,中國社會存在一種不成文契約——只要政府能帶來經濟繁榮,民眾便會容忍政治自由的缺乏與一黨長期執政。

這正是中國數十年來同時積極追求經濟、政治與外交情報的原因之一——這方面的力度遠超西方國家。

有時中國盯上的,是企業層面的商業機密——例如新產品設計、談判策略等。

還有一類敏感資訊,雖非國家機密,卻具軍民兩用價值——例如大學裡進行的新型材料研發。

軍情五處表示,它正應對「一波又一波試圖引誘英國學者專家的行動」,目的在於取得他們正在開發的技術;他們往往從領英(LinkedIn)等社交平台發起接觸。

美國前情報官員、即將出版《世紀劫案:中國竊取美國機密的史詩行動》(The Great Heist: China’s Epic Campaign to Steal America’s Secrets)一書的共同作者安德魯・巴傑(Andrew Badger)指出:「在這個軍事與經濟力量的『DNA』建立於二進制代碼(0和1)之上的世界裡,當核心智慧與流程知識外流時,整個產業都可能被顛覆——隨之而來的是工作、資本與地緣政治影響力的轉移。」

他補充說:「英國目前圍繞如何起訴間諜、加強法律、以及在商業與安全之間取得平衡的辯論,應以一項歷史事實為出發點:唯有堅決守護機密,才能維繫經濟實力。」

隨著中國經濟實力擴張——尤其在高科技領域——英國及其他西方國家面臨的一項最難量化的風險,是它們對中國在關鍵產業上的依賴,包括電動車製造與關鍵礦物供應。

這也是當年圍繞中國電信公司華為是否應參與英國5G通訊基建爭論的核心。

華為的設備價格低廉、性能優越——但潛在風險是什麼?

這些行動與其說是「間諜活動」,不如說是建立技術依賴關係的企圖——當一個國家在關鍵科技上過度依賴另一國時,就容易受到對方影響,甚至遭到脅迫。若你說了或做了北京不滿的事,它會不會就此掐斷供應?

最終,華為——雖一再否認構成安全風險——被排除在英國5G建設之外。它只是第一家走向全球的中國企業,如今類似的中國公司已遍布世界。

那麼,中國若在英國建造新核電廠,是否會構成問題?若中國成為主要的綠能技術供應國呢?

再如,若民眾依賴源自中國的社交平台TikTok取得新聞與資訊,又意味著什麼?

這些正是經濟發展議程與安全風險之間的矛盾最明顯的領域。中國是全球第二大經濟體,既是重要的出口市場,也是投資來源。若要維持這樣的互利關係,就更難全面排除中國企業進入英國市場。

對中國技術或企業實施全面禁令固然不切實際,但問題是我們究竟應該開放到什麼程度?

另一個挑戰是:在許多經濟與國安交織的領域,美國採取愈發強硬的立場,並施壓英國與之保持一致。

這讓倫敦陷入兩難——一邊要面對來自北京的壓力,一邊又要回應華盛頓的要求,試圖在維持合作關係的同時應對安全威脅。

這一切都不容易——而且與傳統間諜活動的關聯並不大。在這個新世界裡,威脅更廣、更複雜。

但若沒有一套明確、一致且能自信表達的「中國政策」,現任政府——就如歷屆政府一樣——仍將難以找到方向。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

15/12/2025 08:00AM

15/12/2025 08:00AM

14/12/2025 05:00PM