中文

中文

經過數月競鬥和多輪貿易談判后,中美兩大強國在元首會晤中得到了喘息的機會。 雙方均對會晤中達成的共識表示滿意,白宮稱為美國人民帶來了「歷史性勝利」,中方則表示磋商「取得積極成果」。

然而,隨著更多協議細節出爐,外界越來越清楚,兩大強國到底是「休戰」在望,還是正開啟新一輪較量。

根據中美雙方分別發佈的聲明,本次會晤在經貿議題上達成了一系列成果。 整體來看,這些成果主要建立在「互惠交換」的基礎上,即雙方在特定領域做出對等的「讓步」。

中國滿足了部分核心關切:美國同意將與芬太尼相關的20%關稅減半; 暫緩實施針對中國高科技企業的升級管制,為期一年——該計劃原本擴大了受制裁中企名單,限制其獲得美國高科技產品,尤其是可用於提升軍事能力的技術; 美方暫停實施針對中國海事、物流和造船業的301條款調查,同樣為期一年。

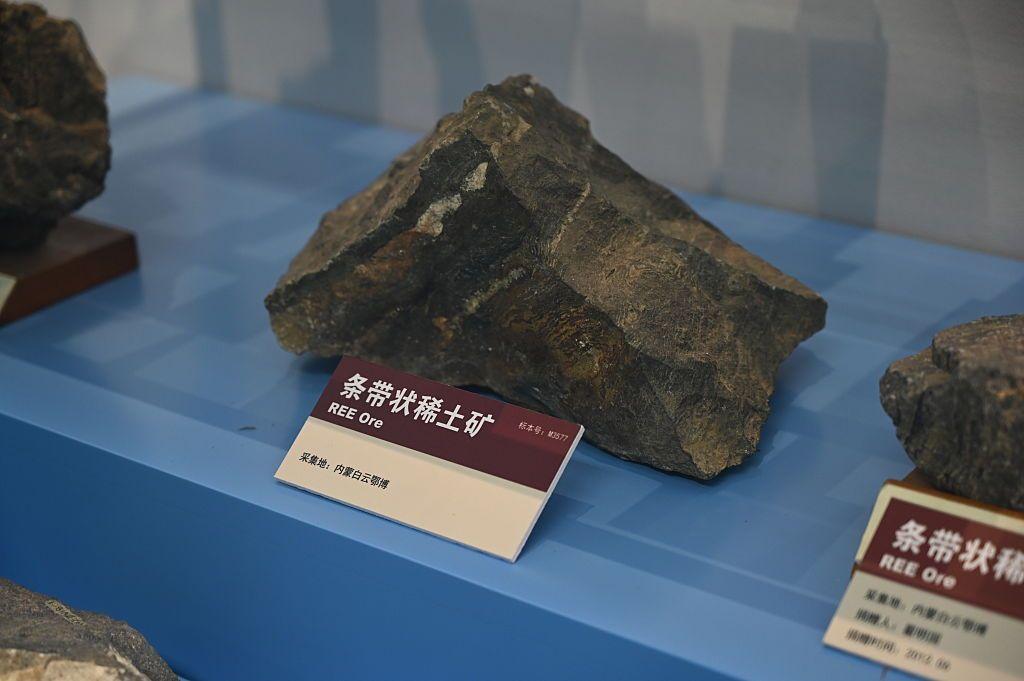

美方也得到了一些想要的,包括中方同意暫停對稀土相關產品與技術的升級管控,為期一年; 中國將加強合作,打擊芬太尼及其前體化學品流入美國; 中國承諾在今年最後兩個月至少採購1200萬噸美國大豆,並在未來三年每年購買至少2500萬噸; 中方暫停對美國農產品徵收的部分報復性關稅。

總體而言,雙方的「讓步」相對均衡。 中國商務部在新聞稿中特別以「美方做了什麼,中方做了什麼」的對應結構呈現成果,顯示談判的「對等性」。 而白宮的聲明中,多次出現「中方取消反制措施」的表述,強調美方在談判中的收穫。

分析人士認為,雙方都深知,全面脫鉤或激烈對抗的代價,是任何一方都難以承受的。

美國克里斯多福紐波特大學(Christopher Newport University)政治學副教授孫太一對BBC中文表示:「中美之間已經進入一種新的被迫共生狀態。 雙方都明白,如果完全脫鉤或者全面對抗,成本會高得無法承受。 」

他指出,無論是芯片、稀土、關稅、匯率、農產品採購還是港口費用等問題,雙方在反覆試探與調整中,逐步形成了一種「脆弱的平衡」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)印太計劃主任葛來儀(Bonnie Glaser)則形容此次結果為「溫和的協定」。 她認為,雙方撤回了過去兩個月中相互採取的針鋒相對的措施,意味著貿易關係大致回到9月之前的狀態,「標誌著貿易戰中的一次脆弱停火」。

為什麼以「脆弱」形容本次的共識? 可以從中美雙方的表述上瞭解一二。

雙方公佈的成果清單雖看似呼應,但在具體表述上存在差異,顯示各自對協定內容的解讀並不完全一致。

在備受關注的稀土管制方面,儘管中方宣佈將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制措施,為期一年,但聲明同時指出,「將研究細化具體方案」。 這意味著升級管控的執行只是延後,並未真正取消。

同樣地,對於美方9月29日公佈的出口管制50%穿透性規則,雖然白宮表示將暫停實施一年,但並不意味著放棄實施,或對具體細節保留解釋空間。

孫太一指出:「表面上看雙方都退讓了一步,但這是基於對對方報復可信性的反應,而不是雙方已經放棄手中的牌。 」

另一個關鍵點是「一般許可」的發放。 白宮稱,中國將允許稀土、鎵、銨、銻和石墨等出口,受益對象為美國最終使用者及其全球供應商。 中方官方聲明則未提及該內容。

如何解讀「一般許可」,可能成為未來協定執行過程中,雙方的分歧所在——中美可以因各自立場和角度而採取不同解釋方案。

白宮表示,此舉等同於「事實性取消」中國在2025年4月與2022年10月實施的出口管制。 但中方尚未公開披露具體細節,也未使用「取消」一詞。

「如果美國採取了中國認為違反協定字面或精神的行動,中國可能會放緩稀土的交付。」葛來儀對BBC中文表示。

她解釋,這次會晤的結果可能令北京認為「以升級促緩和」的策略奏效了,它在關鍵礦產和稀土磁體供應鏈中的主導地位是一種強有力的武器,在未來必要時可以再次使用。

美國邁阿密大學(University of Miami)政治學教授金德芳(June Teufel Dreyer)對BBC中文指出, 「以升級促緩和」本質上是傳統談判策略:「先提出高要求,再逐步降低,最終達成自身期望的協定。 」

金德芳認為,中國在稀土方面的策略並沒有真正解決問題,而是進一步激勵了全球尋找替代來源,以及能夠取代稀土的合成材料。

美中元首會晤結束不久,美國財政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)就在接受媒體採訪時表示,中國在許多方面是「不可靠的合作夥伴」,並稱美國需要擺脫中國在稀土供應上的主導地位——「那是一把懸在我們頭上的劍,也懸在全世界頭上的劍」。

貝森特說:「這是中國在對抗世界。 他們把壓力施加在整個世界身上,而世界也正在反擊。 未來一到兩年內,我們將加速行動,擺脫這把懸在我們頭上的劍。 」

鑒於中國此前的稀土管控措施涉及範圍之廣,歐盟方面也關注中方的緩和行動。 歐盟貿易發言人奧洛夫·吉爾(Olof Gill)近日在記者會上表示:「我們的理解是,中方的暫停措施適用於全球…… 我們仍在與中國接觸,以瞭解具體執行方式。 」

他還表示,4月的管制措施仍然有效。

這意味著,稀土出口管控雖有所緩和,但長期影響和執行方式仍存在不確定性。

在芬太尼合作方面,中美雙方的表述也存在差異。

白宮的聲明指出,「中國將採取重大措施,切斷芬太尼流入美國。 具體而言,中國將停止向北美出口某些特定化學品,並嚴格控制向世界各地出口某些其他化學品。 中方的說法只是「雙方就合作打擊芬太尼達成共識」。

金德芳認為,未來中方可能聲稱無法控制前體化學品的流向,尤其是流向墨西哥等第三方國家的部分。

「毫無疑問,這一切都很脆弱」,她說,「中國在特朗普第一任期內也曾承諾購買大豆,但並未完全兌現。 」

在農業採購方面,根據白宮公告,中國承諾在2025年最後兩個月至少購買1200萬噸美國大豆,並在2026年至2028年每年至少購買2500萬噸。

策緯諮詢公司(Trivium China)研究主管裴西霞(Even R. Pay)對BBC中文表示,「這項協定基本上讓美中農業貿易政策回到2025年前的『常態』。」

她解釋,對大豆種植者而言,這份採購協議為市場預期設定了底線,意味著農民可以以相對合理的價格出售作物,今年有望實現收支平衡。 「這對許多需要依賴銷售收入償還債務和購買下一季農資的農戶而言,是好消息。 」

不過,她提醒,「要說這是一場勝利仍言之過早,因為農民的處境並未比特朗普上任前更好。 從某些角度看,他們的情況甚至更糟,因為今年市場的不確定性已造成衝擊,而未來這項協議是否能持續也仍存在相當程度的不確定性。 」

值得注意的是,在本次中方的官方稿件中,「臺灣」未被提及。 特朗普也向媒體表示,會晤期間中方「完全沒有提到」臺灣。

這與拜登任期內中方的表態形成鮮明對比:在2022年巴厘島峰會和2023年三藩市峰會上,習近平都曾直接談及臺灣,並使用了強硬措辭。

例如,習近平在巴厘島峰會上表示,「台灣問題是中國核心利益中的核心,是中美關係政治基礎中的基礎,是中美關係第一條不可逾越的紅線。 解決台灣問題是中國人自己的事,是中國的內政。 」

他還表示說:「任何人想把台灣從中國分裂出去,都違背中國的民族大義,中國人民都絕不會答應! 」

與此形成對比的是,特朗普在第二任期內更多聚焦貿易議題,迴避臺灣及更廣泛的人權問題。 外界原本擔心,為了達成貿易協定,特朗普可能在台灣問題上做出讓步,但事實上並未發生。

這並不意味著台灣的戰略重要性減弱。 分析人士指出,這仍可能成為未來中美關係中的潛在衝突點。

美國巴克內爾大學(Bucknell University)國際關係教授朱志群對BBC中文表示,「這牽扯到美國的全球霸主地位,以及對中國的戰略競爭,他(特朗普)不會輕易放棄台灣問題,所以一定會繼續打『臺灣牌』。 」

最近,在接受哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目采訪時,特朗普被問及如果北京對臺灣採取軍事行動,美軍是否會介入防衛臺灣。 他回應稱,「如果那種情況發生,你就會知道我的決定,他(中方)很清楚答案」。

面對記者追問,特朗普表示,「我不能洩露我的秘密」。 這被視為是美方對台戰略模糊的延續。

對中國來說,台灣被視為「核心利益」,不會輕易妥協,甚至被認為從未放棄武力實現統一的可能性。

因此,即便在貿易和經濟領域達成一定程度的共識,台灣問題仍可能成爲引爆中美關係的一顆「炸彈」。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

14/11/2025 11:00AM

14/11/2025 11:00AM

14/11/2025 08:00AM