中文

中文

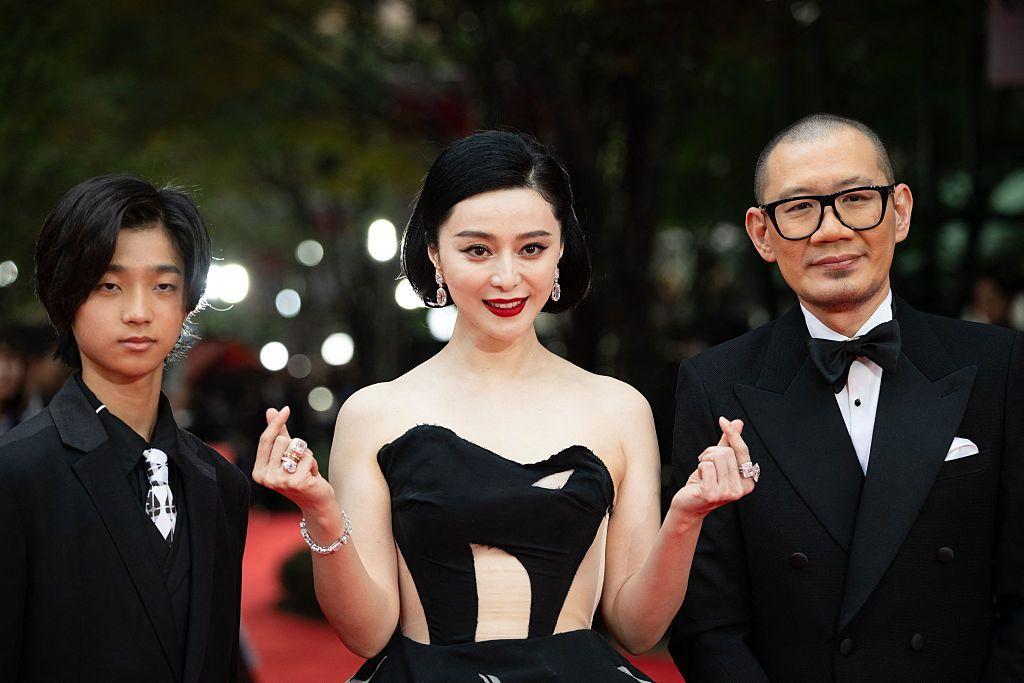

華人影壇盛事,第62屆台灣電影金馬獎周六(11月22日)舉行。 馬來西亞新銳導演張吉安的力作《地母》以八項大獎入圍,包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等。

前中國一線女星范冰冰片中飾演大馬農婦女巫鳳音,素顏上陣挑戰巫術儀式與稻田勞作,並以多重語言演繹角色,演技讓她再奪影后寶座呼聲高漲。這位在中國被「封殺」的影后成為本屆金馬最大亮點,「封殺七年後華麗復出」在網上熱議。

而在中國演員集體缺席金馬多年後,范冰冰能否現身頒獎現場也受到廣泛關注。

導演張吉安此前向BBC中文表示,他「希望劇組大家都一起來,」但具體事宜他個人也不清楚。范冰冰的經紀人則沒有回應記者的訪問邀請。

張吉安近日在台北向媒體表示說,范冰冰十分希望出席22日頒獎典禮,「正做最後協調」。他說入圍公布當天,范冰冰同他邊講電話邊掉淚,表示她在07年以《心中有鬼》獲得金馬女配角,盼望能再以女主角獲獎身分站上舞台。「這次入圍讓她重新燃起演戲的希望。」

2018年,因為台灣導演傅榆的金馬獎得獎一席感言,引發「統獨」風波,迄今鮮有中港澳作品及影人報名參加金馬獎。

1981年出生的范冰冰出道甚早,16歲以參與台灣電視劇《還珠格格》成名。之後一步一步攀向中國一線女星行列。因為其直爽風格及富裕的生活被中國影迷稱為「范爺」。她拿過東京影展及中國百花獎影后。

2018年她深陷逃稅風波,被罰天價8.8億人民幣,甚至一度傳出被列為「劣跡藝人」遭「封殺」,演藝事業因而幾乎中斷,無法在大陸拍戲。

范冰冰之後轉戰海外,並移居香港。2023年出演韓國電影《綠夜》復出,參與新加坡國際電影節、柏林影展等國際活動,並擔任多個國際影展評審,為一些品牌代言直播帶貨,曝光度依然不減。

但其演藝事業復出腳步緩慢,直至2025年主演《地母》,角逐東京國際電影節影后,漸獲國際矚目。今年在東京影展空手而歸後,范冰冰在個人微博上寫下「關關難過關關過。」

收到金馬入圍消息當日,范冰冰工作室罕見在微博發文慶賀:「重回寶島,每個九年都與金馬有緣」。她是否將親臨台北典禮,沒有任何消息透露,但若到場勢必成為紅毯焦點。

台灣知名電影部落格「地下電影」影評人王祖鵬向BBC中文表示,范冰冰今年入圍金馬獎,或可與中國電影、中國明星參與金馬獎的情況分開來觀察。

他解釋說,范冰冰主動尋求與東南亞電影人的合作,《地母》的跨國投資也不是來自中國大陸,因此來報名金馬獎是可預期的。他也同時解釋說,去年中國大導婁燁等人的「回歸金馬」實屬特例。譬如婁燁《一部未完成的電影》、王兵《青春(苦)》主要製作方是德、法兩國,講述的雖是中國故事,但資金來源主要不是來自中國,王兵、王小帥等人也移居海外。而今年在各大國際影展表現出色的中港電影都沒有報名金馬獎。

王祖鵬說,歷經中國稅案風波之後,范冰冰近年積極復出影壇,包含與新銳導演韓帥合作的《綠夜》入選柏林影展,而今年與張吉安合作的《地母》,「其實也更可以視作范冰冰(自己事業)的佈局」。

外界認為范冰冰的加入是電影《地母》最意外的驚喜。也因為她的參與,讓這部電影備受矚目。

張吉安說,這次合作像是互相成就。他向BBC中文解釋說,幾年前,這位紅星主動透過同樣來自大馬的經紀人與他聯繫。最後他擠出半天空檔與范冰冰在吉隆坡見面。張導演說,當時范冰冰當面表示看過《南巫》與《五月雪》,對導演的風格及演員萬芳的演出很受啟發。張吉安則把《地母》的故事說給范冰冰聽,之後將劇本遞送過去。

張吉安坦承自己沒預料到范冰冰之後竟誠意十足的積極爭取本片演出。他回憶說,初次會面時,他並不以為意,原本心中有屬意的女主角,也很少看電視劇或娛樂新聞,對范冰冰的電視作品並不熟。

「跟她見面,我一看就覺得她太美了,明星光環太耀眼,太美了。她比想像中白,我當時想應該不會跟這種明星合作,她太美、太精緻了。」他因此向范冰冰表示,他平常找的演員比較多素人或非「明星」出身的。他說,范冰冰馬上意會到他心底在想什麼,隨即向張吉安稱:「紅毯是我的專業,但演戲願隨導演塑造。「你可以摧毀我的臉。」

張導演說,范冰冰同意他提出的三個月語言訓練:每兩天一個半小時,透過視訊張吉安親授大馬北部的閩南話(福建話)、暹羅話、馬來話及當地華語口音,一字一句拆解對白。范冰冰曾向向媒體表示學習外語過程「超崩潰,比學英文難」── 方言的鼻音與捲舌,讓她多次NG,但她堅持素顏上陣,挑戰人體書符、稻田夜祭等巫術戲碼,從屏幕上飾演女帝武則天的「范爺」,轉變形象化身為「東南亞農婦」。

張導演認為,這段合作不僅是語言洗禮,更是文化碰撞,將范冰冰的北方輪廓改造為村婦:曬黑肌膚、粗布衣裳、甚至模擬勞作傷疤。「她願意從零開始,包含我們要她在農村每天早上六七點鐘起床,跟著農夫學插秧,下田,而田裡還有蟲子、水蛭,或者有時候有蛇。」

「甚至有些要翻找垃圾的劇情,她都不以為意,倒是她的經紀人比較擔心,會問她需要這麼辛苦嗎。」張吉安笑著告訴BBC。

張導演坦承,與范冰冰合作也讓他獲得身為導演的驚喜:「畢竟中國的演員來到東南亞,天氣是完全不一樣。馬來西亞每天都那麼酷熱,下田生活都還辛苦,我真的是讓范冰冰住在稻田中間的那一間老屋,吃我們吃的東西。」

影評人王祖鵬說,范冰冰一直是中國影人面對國際影壇的寵兒之一,包含曾以《觀音山》獲得東京影展最佳女演員、《我不是潘金蓮》獲得聖賽巴斯提安影展最佳女演員,並擔任2017年坎城影展主競賽評審團成員,2025年柏林影展評審等。這些都是國際上的重要榮譽。

他說,范冰冰此次主動尋求與張吉安的合作,在片中不計過往美艷形象,「徹底成為張吉安電影中的臉孔,也可視作范冰冰關注東南亞導演,藉此重返國際影壇視野的決心。他解釋說,首先是東南亞電影其實近年備受國際影壇矚目,尤其又「神秘主義」的電影文化受到青睞,而張吉安作為馬來西亞代表,其作品也早就進入了國際影壇的視野。

他說,至於范冰冰與中國政府的微妙關係有何變數,未來也能持續觀察。

張吉安說,拍戲期間就好像是跟范冰冰一起「冒險」。

他說,范冰冰提及要「丟掉她以前演戲的方法」,「我就說,可以啊!之後你可以看出她真的做好準備了。我跟劇組都不用擔心她。連我們本來找的替身,來了兩三天之後都可以不需要了。」

「就是說,跟一個我不熟悉的演員,可是那個不熟悉的演員慢慢變成我熟悉的,我童年時光裡面原生態的人,這讓我覺得蠻過癮…也就是說我們可以帶著一個完全水土不服的人,到後來她可以完全跟我們混在一起,跟我們一起生活。」張吉安说。

電影預告片曝光後,也有若干網友讚譽范冰冰此次以「厚積薄發的多層次演技」突破限制,是金馬此次影后大熱門。她早前在東京接受台灣影評人Howard Wu訪問時表示,台灣觀眾從《環珠格格》看著她成長,入圍金馬她很開心。「因為我覺得金馬獎是一個不管在兩岸三地也好,在世界上也好,都非常非常有力量的電影獎。也有很多的新人導演是從金馬獎出來的,它也非常立志於去培養這些年輕導演。」

《地母》的故事,源自張吉安兒時在吉打州馬泰邊境稻田村落的真實傳聞。那是80、90年代影片敘說一位稻農寡婦鳳音喪夫後,村中異象頻生:稻田枯萎、孩童夜哭、村民疑遭降頭詛咒。她白天揮汗耕作,夜裡化身女巫,操弄符咒與草藥,為人驅邪療疾。片中,鳳音不僅對抗神秘男巫,還捲入土著土地權爭端,而丈夫死亡真相也逐漸浮現。

張吉安透露,靈感來自阿婆的碎念,「小時候村裡有個寡婦,白天種田,晚上則是一個巫師」。他強調,如同過往的電影一樣,《地母》也是自他聽聞的個人故事,以及多年田野調查中蒐集的口述歷史,融合馬來西亞北部閩南及泰國社群的泛靈信仰。

他說,他是以一種「人類學家」的方式拍電影。大學畢業後到澳洲唸媒體研究,回國後,除了從事廣播工作之外,他是專業的民間音樂研究者,在大馬各地搜集失傳的地方音樂及民間知識。這位農村之子,近20年田野調查為基準,在這幾年將童年記憶及家鄉故事轉化為銀幕敘事,2020年的首作《南巫》即獲金馬最佳新導演,第二作《五月雪》直擊1969年「5·13暴動」的政治歷史,入圍九項金馬獎,電影在大馬遭若干修剪以「限制級」上映。

王祖鵬向BBC中文解釋,來到第四部劇情長片的張吉安,將自身家庭記憶的巫術、降頭文化,以及過去一直關心的女性敘事,鏈結起更恢宏複雜的國族仇恨敘事。王祖鵬在電影節觀看范冰冰的演出後稱,范冰冰飾演的「解降頭」對於身體主權的排除惡靈,應是呼應馬來西亞複雜的族群交織歷史。他說,這部張吉安集大成作品十分成功,在電影美學部分依舊維持一貫攝影機的緩慢低角運動,是導演一路走來不斷使用的鏡頭語言——建立了自身面對神秘主義、國族仇恨、個人記憶的影像尊重,仍舊是《地母》美學當中的可觀之處。

至於有關馬來西亞的「電檢」(censorship)挑戰,張吉安表示,身在大馬拍有關歷史的電影,他每每都要做好準備,但他也不後悔也不抱怨。他說,因為面對尺度較保守的政府機關要求刪減甚至禁片的決定,現在他遊走在國內外,已調整好心態。

張吉安說他很明白自己不是活在一個最自由或最安逸的國家,但他強調每一個國家或地方都會有自己的問題:「馬來西亞自由嗎?它沒有最好也沒有最壞,反而在這樣的一個地方,作品會做得更堅韌。」

「我的作品就好像在荒野攀爬的野花,在泥地開花,因此作品就會有堅韌的呈現。我從來沒有埋怨這個環境。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

23/11/2025 08:02AM

22/11/2025 05:00PM

22/11/2025 05:00PM