中文

中文

2002 年1月,我曾受邀在哥倫比亞大學新聞學院的一場會議上發表主題演講。在那之前幾個月前,兩架飛機撞上世界貿易中心雙子塔。當時的紐約還負著傷痕,你能從人們的臉上看得出來。

在演講中,我開頭談到美國對我的意義。我說:「我出生於二戰結束後15年,那是一個由美國塑造的世界。我所出生的西歐和平、安全、日益繁榮,這很大程度是美國成就的。」

我接著談到美國軍力如何贏得歐洲戰場,阻止蘇聯勢力進一步西擴。

我也簡述了馬歇爾計劃如何重建歐洲破碎的經濟,以及重建民主制度。

我還告訴在場的新聞系學生,身為年輕記者,我曾親眼見證這一切的高潮——1989年,我站在布拉格的溫塞斯拉斯廣場(Wenceslas Square),看著捷克斯洛伐克人民要求結束蘇聯佔領、推翻他們憎恨的共產獨裁政權,只為加入我們簡稱為「西方」的那個共同體——由共同價值連結,而其核心正是美國。

我從講稿抬起頭,看向台下。一名大約20歲的年輕人坐在前排。他臉上掛著淚水,盡力控制著自己的情緒。

在之後的酒會上,他走向我道歉:「抱歉,我在裡面失態了。你說的那些話……我們現在感到脆弱又心痛。美國真的需要從外國朋友口中聽到這些。」

那一刻,我想到我這一代——甚至他的這一代——是多麼幸運,活在一個由規則調節的國際體系之中,遠離大國肆無忌憚的時代。

然而,如今回想起另一位學生的話才更深刻。他來自巴基斯坦,就在9/11前幾天才抵達紐約,就讀哥倫比亞大學。他將美國比作羅馬帝國。

「如果你足夠幸運,住在帝國城牆之內,也就是美國,你會覺得美國的力量很仁慈,它保護你、維護法治、透過民主制度向人民負責。」

「但如果你像我一樣,住在帝國邊緣,你感受到的是完全不同的美國,它可以對你為所欲為……而你無力阻止,也無法令它負責。」

他讓我從另一個角度思考被高度宣傳的「規則為本的國際秩序」——從全球南方的視角來看,它的利益從未真正普及全球。加拿大總理馬克・卡尼(Mark Carney)上週在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上也提醒大家這一點。

「我們都知道這個所謂規則為本的國際秩序並不完全真實,」卡尼說,「最強者可以在需要時破例;貿易規則被不對稱地執行;國際法對不同的加害者或受害者有不同的嚴格度。」

在哥倫比亞大學的那場演講結束時,那位巴基斯坦學生問了我一句:「你不覺得有趣嗎?美國這個為了反抗(英國)恣意權力而誕生的國家,如今卻成了最強大、最常恣意行使權力的國家?」

特朗普上週抵達達沃斯時,顯然決心要逼迫歐洲屈服於他對格陵蘭的要求——他說他想「擁有」那片領土。

他嘲諷丹麥對格陵蘭的保衛只「多添了一台狗拉雪橇」,明顯表達著他和他的幕僚對某些歐洲盟友的輕蔑。

去年的一則Signal群組對話中,美國國防部長皮特・海格塞斯(Pete Hegseth)對副總統JD・萬斯(JD Vance)等人說:「我完全同意你們對歐洲白吃白喝的厭惡」,後面還加了大寫的「PATHETIC」(可悲).(他沒有注意到,《大西洋》雜誌的主編也在那個群組裡。)

最近,特朗普在福克斯新聞(Fox News)上稱,阿富汗戰爭中北約「派了一些部隊」,但「站得稍稍靠後,離前線有點遠」。

這番評論令英國政界和退伍軍人家庭憤怒不已。英國首相施紀賢爵士(Sir Keir Starmer)批評特朗普的言論「侮辱人且簡直令人咋舌」。

兩人於週六(1月24日)通話後,特朗普又在「真實社交」(Truth Social)上稱英國軍隊「屬於最偉大的戰士行列」。

美國白宮去年12月發表的《國家安全戰略》明確指出:第二任期的特朗普打算讓美國擺脫那些由華盛頓部分主導創建的跨國機制,以監管國際事務。

該文件說明,美國將透過制裁、關稅、軍事介入等手段,迫使更小、較弱的國家與美國利益對齊——把「美國優先」放在核心位置。

這象徵大國重新劃分勢力範圍的時代回歸。

對加拿大總理所說的「中等強國」而言,危險十分清楚。「如果你不在談判桌上,」他說,「那你就是被端上桌的那道菜。」

在達沃斯,美國的盟友——特別是加拿大和歐洲——正在哀悼規則為本國際秩序的消亡。

但正如那位巴基斯坦學生多年前所指出的,對世界許多地方來說,在過去80年,美國(有時連同其盟友)從未真正被規則束縛。

「二戰後,在所謂的規則為本國際秩序下,美國在拉丁美洲進行了多次干預,」查塔姆研究所拉丁美洲資深研究員克里斯多福・薩巴蒂尼(Christopher Sabatini)說。

「這不新鮮,其模式可追溯至1823年。我稱那些主張單邊干預的美國決策者為『後院主義者(backyard-istas)』——把拉美視為自己的後院。」

1953年,美國中情局(CIA)與英國秘密情報局策動政變,推翻伊朗總理摩薩台(Mohammad Mossadeq)——原因是他想對英伊石油公司(Anglo-Iranian Oil Company)查賬,被拒絕後,他威脅將其國有化。

因為威脅到英國的經濟利益,他被推翻了,而英美則將支持給予了該國越來越獨裁的君主。

同時,當時美國正密謀推翻危地馬拉民選政府,原因是其土地改革傷害美國聯合水果公司(American United Fruit Company)的利益。

結果,在CIA的積極介入下,左派總統阿本斯被推翻,取而代之的是一連串親美獨裁者。

1983 年,美國以馬克思主義政變為由入侵加勒比島嶼格瑞那達。那是已故的伊麗莎白二世女王為國家元首的國家。

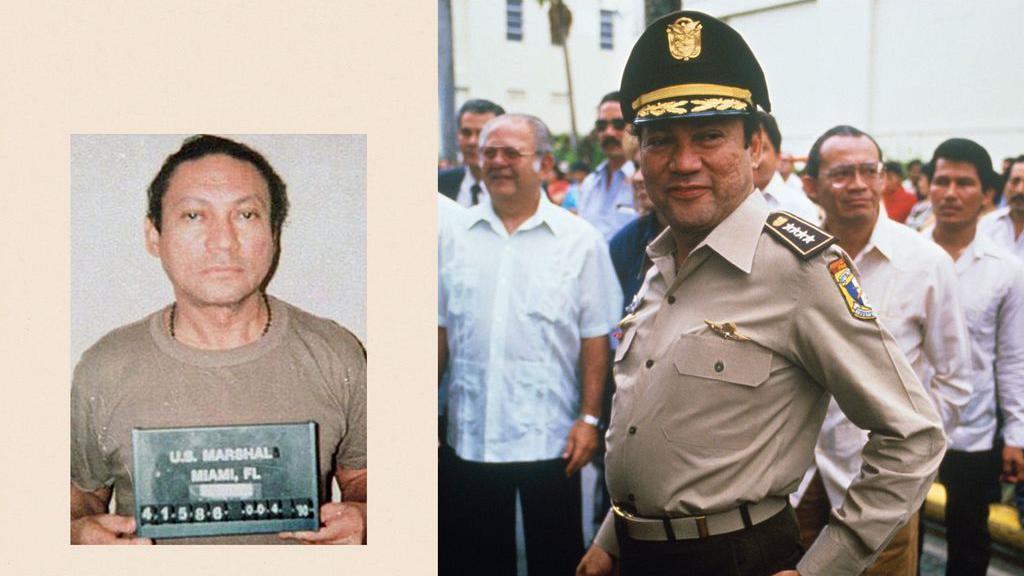

1989 年,美國又入侵了巴拿馬,並逮捕軍政領袖諾列加(Manuel Noriega)。他在牢獄中度過生命最後幾個月。

這些行動都是門羅主義的實踐——1823年由門羅總統頒佈的政策,令美國自認有權在西半球主導局勢,保護拉丁美洲的新獨立國家。

戰後規則為本的國際秩序,卻並未阻止美國將自身意志強加於較弱小的鄰國。

當第五任美國總統詹姆斯・門羅宣佈如今以他名字命名的「門羅主義」時,人們普遍將其視為美國與鄰國的團結象徵,旨在保護這些新獨立國家免受歐洲列強重新殖民的企圖。畢竟,美國與它們共享共和制度的價值觀以及反殖民的歷史。

然而,這項原則很快便演變成華盛頓宣稱其擁有支配鄰國的權力,並且可以動用任何手段——包括軍事干預——使這些國家的政策符合美國利益。

1904 年,總統西奧多・羅斯福(Theodore Roosevelt)甚至表示,門羅主義賦予美國「國際警察權」,可以介入那些存在所謂「不當行為」的國家。

那麼,特朗普總統對門羅主義的重新詮釋,是否只是美國外交政策一貫脈絡的延續?

「1954 年的危地馬拉政變完全是美國一手打造,他們聯手接管了整個國家,」薩巴蒂尼說。

1973 年智利推翻艾延德(Salvador Allende)的政變「不是 CIA 主導,但美國表示它可以接受,」他說。

冷戰時期,介入的動機是阻止蘇聯支持的本土勢力,它們代表著共產主義的西擴。而如今,理由不再是共產主義,而是毒品交易與移民問題。

歷史學者、《門羅主義:19世紀美洲的帝國與民族》(The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth Century America)作者傑伊·塞克斯頓( Jay Sexton )說,特朗普對門羅主義的強力重申,「完全是『回到未來』」。

「讓特朗普治下的美國呈現19世紀氛圍的另一個因素,是他的不可預測與反覆無常。外界從無法真正預料美國下一步會採取什麼行動。」

「我們無法預知未來,但只要粗略回顧自 1815 年(拿破崙戰爭結束)以來的近代史,就能清楚看見一件事:大國之間的競逐極具破壞性,它總是引發動盪,最終走向衝突。」

美國的單邊主義並不新鮮,但這一次不一樣的地方在於,受到其權力壓力的,是美國的盟友。

忽然間,歐洲和加拿大也終於嚐到過去世界其他地區所早已習慣的一切——就是「9/11」之後那個巴基斯坦學生清晰表述過的,美國恣意權力的滋味。

特朗普第二任期第一年,歐洲領袖多半以奉承應對。例如,施紀賢讓英國國王查爾斯邀請特朗普進行他的第二次國事訪問,那是歷史上沒有另一個美國總統有過的破天荒之舉。

北約秘書長馬克·呂特(Mark Rutte)甚至奇怪地稱特朗普為「老爹」。

然而特朗普的策略,卻確實奏效。

包括奧巴馬、喬·拜登在內的歷任美國總統也同樣認為歐洲在北約沒有盡到責任,希望他們為自身安全付出更多,但是唯有特朗普真的讓歐洲將國防支出從GDP的2%提高至5%——這在一年前根本無法想像。

但格陵蘭改變了一切。當特朗普威脅丹麥主權時,盟友終於開始團結,決心這次不能再屈服。

加拿大總理卡尼在達沃斯發表關鍵演說,指出這是與規則為本的舊國際秩序「斷裂」的一刻——在強權政治的新世界之下,「中等強權」必須團結行動。

在達沃斯,觀眾起立鼓掌是罕見的。但是卡尼卻得到了這樣的待遇,而那一刻你會感覺到盟友間正在形成一股團結的力量。

然後一瞬間,關稅威脅也消失了。

事實上,特朗普在格陵蘭沒有獲得任何超出過去數十年美國已有的權利——如建立基地、駐軍及開採礦產。

毫無疑問,特朗普的「美國優先」策略深受其基本盤支持,他們認為自由世界長期寄生於美國慷慨之上已經太久。

歐洲領袖如今也承認特朗普某方面是對的:負擔的失衡不再公平和可持續。

2004年6月,我在諾曼第報導「登陸日」60週年紀念。當時仍有很多二戰老兵回到海灘,只為尋找陣亡戰友的墓碑——他們有很多都來自美國。

他們不願再談論自己年輕時的英勇或膽識。我們看著他們或獨自一人、或三三兩兩結伴走向墓園,尋找那些當年並肩作戰、卻長眠於解放後法國土壤中的年輕戰友。

我們也看見盟國領袖向這些老兵致敬。但我心裡想到的,並非他們當年經歷的戰鬥、勇氣或犧牲,而是他們在戰爭結束後回家所努力建設的那份和平。

他們留給我們的世界,比他們從父母那一代所承受的世界,不知要好上多少。他們出生在大國爭鬥的年代——一個如卡尼所說「強者為所欲為,弱者只能承受」的世界。

正是這一代人回家後建立起了規則為本的國際秩序。因為他們深刻理解,一個沒有規則、沒有法律的體系會通往怎樣的深淵。他們不願再讓世界倒退回那樣的狀態。

戰後幾個世代的人,也許誤以為世界永遠不會再回到那個舊時代。

而24年前,我在仍深受9/11創傷的紐約發表演說時,是否也犯了同樣的錯——以為二戰後的美國力量所支撐的秩序,將會是新的永久常態?我想,我確實這麼以為過。

那時我們並未預見,一個對傳統新聞和資訊來源的信任會被日益上升的犬儒心態侵蝕的世界——這股犬儒思想因社交媒體而被加速,如今又因人工智能而進一步放大。

在任何經濟停滯、貧富失衡加劇的年代,人民對民主制度的信任都會被腐蝕。而這腐蝕不僅出現在美國,也蔓延於整個西方。從這個角度看,特朗普也許不是造成卡尼所稱的「斷裂」的原因,而是其症狀。

看著那些老兵在諾曼第墓園中緩步前行,對我而言是極其鮮明而深刻的提醒:民主、法治與問責政府並非天生存在的東西,它們在歷史上甚至稱不上是常態。這些價值必須被爭取、被建造、被維持、被捍衛。

而這,正是如今如卡尼所稱的「中等強國」所面臨的挑戰。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

26/01/2026 05:00PM

26/01/2026 05:00PM

26/01/2026 05:00PM