中文

中文

「其實大家都震驚的……我覺得這件事是真的很誇張。」香港社會福利署社工陳君(化名)說。

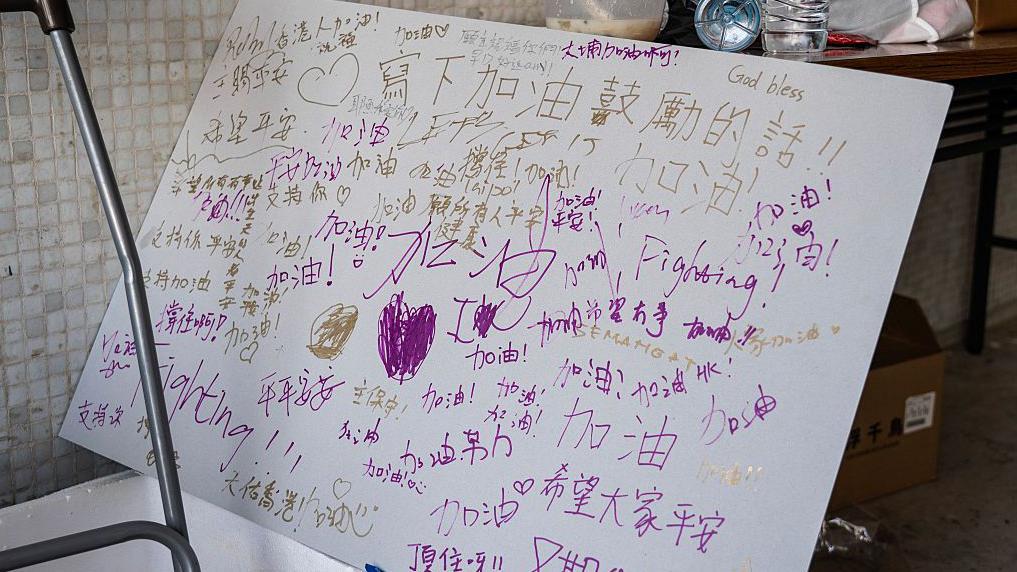

1月22日晚,一名當地社工在探訪宏福苑災民後於街上暈倒,送院後最終不幸身亡。2月初,勞工及福利局確認該社工離世消息。消息引發社會關注。

「一戶一社工」是港府在宏福苑大火翌日推行的措施——約2000名社署社工被動員對接災民,協助其申請資助並提供心理支援等。政府多次公開表示,社工會24小時聽災民電話,強調服務「無限期」。

離世的這名社工和陳君都在服務於這一計劃。

「一戶一社工」除了要繼續處理原本工作,還協助政府處理災民投票、填寫安置問卷等工作。有受訪社工認為,這遠超他們應有的工作範圍,但他們無法拒絕。

「很多人會因為道德的拉扯,先放棄照顧自己(身心)的需要,去幫其他人。」陳君說。

「越有使命感的社工就越辛苦,」香港中文大學社會工作學系講師丁惟彬向BBC中文強調,目前外界無法斷言離世社工的死因,但不爭的事實是整體社工「正面對很大的精神壓力」。

社署社工職責廣闊,涵蓋康復、違法者服務、安老服務及家庭及兒童福利服務等。就宏福苑大火後的「一戶一社工」安排,勞福局孫玉菡曾表示,社署約2000名社工「全體出動」。

災後第二日,陳君收到上司通知,要跟進宏福苑災民個案,「每個同事都要做」。陳君手頭上本有50至70個案例要處理,有同事甚至高達100個,但服務宏福苑災民成為優先工作。

面向災民,社工初期主要為其申請資助及解決住屋問題。陳君回憶,當時消息四方八面湧入,但內部並無統一的整合資訊,要靠前線同事看新聞互相整理分享。

而面向社署內部,社工又要「跑數」(完成指標)。陳君自言是一個不會加班的人,但成為「一戶一社工」之後「是不行的」,「老闆會隨時找你,要你給一些資訊給他,那個時間可能我收了工。」

「災民是緊張的,但是其實我們內部都是一個很緊張焦慮的氣氛。」同樣成為「一戶一社工」的阿京(化名)解釋,當勞福局等部門需要災民數據對外公佈,很多壓力加在前線社工身上。

「我們基本上每天都要報數、趕着見災民、聯絡災民。」社署要求社工必須每天至少聯絡兩次負責的災民,並隨時回報情況。阿京舉例,港鐵曾向災民捐出八達通卡,由「一戶一社工」派發:見了多少災民、發了多少張八達通卡,這些都要上報。

社工們連夜整合資訊、上報數據,同時要分身處理原本工作。在高壓狀態下,阿京坦言睡得並不好,「因為你每天都很緊張、還有很害怕,不知道接下來要做些什麼。」

12月初,社署署長杜永恒更表示災民可24小時聯絡社工,且服務為「無限期」。阿京強調,上層的決定從沒與前線同事溝通,他感到愕然,「沒有想過自己上班會24小時on call(候命),我又不是做消防員。」

阿京說,保安局人員還會抽查社工電話,「看看我們一戶一社工的電話有沒有運作」。陳君也確認情況存在,這讓同事感到很大壓力,「我覺得你們(政府)的立場就是不信同事。」

BBC中文曾向保安局查詢抽查情況是否屬實,僅獲回覆:「相關社工同事背後有社福系統團隊,以及政府其他團隊同事合力支援及協調」,以確保政府的支援服務及時到位。

「一戶一社工」是港府面對大型災難首次推行的措施。

資深退休社工莫慶聯投身社福界逾40年。他向BBC中文提到,上世紀七八十年代香港曾發生木屋區大火事件,當時也有社工介入,主要為災民提供庇護、物資及心理支援。

「(像宏福苑)這麼大型的就沒有了。」在莫慶聯看來,宏福苑對政府而言是件「不可以出錯」的事。它要集中處理發放信息,「形象好、專業一點」的社署社工,容易成為被動員的一群。「一人一個,然後將政府的信息發放下去。」

但莫慶聯觀察,「一戶一社工」比起過往介入災害的社工還多了一個角色:政府的「傳聲筒」。

去年12月香港舉行立法會選舉。選前,政府宣布「一戶一社工」負責通知災民新投票站安排,並安排交通工具接送。此舉引起社會批評,有人嘲諷「終於明白一戶一社工的角色」。除此之外,災民長期安置意向問卷亦由這些社工收集。

阿京認為,自己負擔了很多偏離職責的工作,成為政府和市民之間的磨心。

選舉離大火發生不到三週,他記得當時社工正幫助災民申請基金物資,但政府的要求破壞社工的專業身份,「好像給了災民一個不好的印象:就是你要投票,我們才幫你去申請那些基金。」

至於安置問卷,阿京也表明前線社工並不熟悉房屋政策,「我們是做輔導、做資源提供。」他不理解,「為什麼把其他部門本身要做的事,強行推給一戶一社工去做?」

同樣是「一戶一社工」的Kitty(化名)有同感:「我們真的做了磨心。」

她以問卷為例,當局還要求社工面對面,或者以視像方式與災民溝通,但同時要求他們在限期內完成,「有些災民可能真的需要時間跟家裡討論,或者他們都還沒考慮清楚(未來)……我們就要鼓勵他們快點回覆,但是又不能過於向他們施壓。」

莫慶聯指出,社工強調「專業自主」,循當事人的需要和角度評估,再決定處置方向,「但是現在社工其實很多時候只是滿足長官。」

政治環境的變化悄然改變了香港社工的角色。「因為中港的融合,香港越來越多從上下那種指揮,太單向的,沒商量的。」莫慶聯舉例,每日致電兩次災民只是「程序化」的做法,「告訴公眾我們有社工關心(災民)」。

陳君有同樣感受。「我覺得它(政府)想做一個姿態出來,就是『社工很關心你們的』, 同時又是一個方法可以監督我們真的有在做事。」

不過莫慶聯分析,社工「跑數」文化在香港主權移交以後已經有。社署於2000年實施一筆過撥款津貼,此後社會服務趨向商品化,當中附帶的服務協議強調指標,令前線社工慢慢變成「追數的工具」。

香港中文大學社會工作學系講師丁惟彬解釋,社工服務各有不同績效算法,如規限社工跟進及完成的個案數量;開辦小組的數量;辦活動也講求觸及人數等。

「全部(社工或中心)都有數字是要跑的,」丁惟彬說,社署社工跑的數雖然相對地區社福機構少,但他們處理更多法定個案,而隨着社會環境變化,個案越來越複雜,「比以前更加難處理」。

1月底這名社工離世的消息並未有即時傳出,2月經媒體報導後方得局方確認。

阿京是看新聞才知道消息。他指自己不認識該名同事,但同事間均感到很大衝擊,「我們也會隱約知道,有些同事可能是因為壓力搞到身體出狀況。」

2025年,社署社工總工會發布有關社工身心狀況的問卷調查。結果顯示,近五成受訪者患有中至重度焦慮、27%有中至重度抑鬱,當中接近六成人稱狀況與社署工作有很大關係。

工會主席梁建雄總結指出,「部門被問責文化壓住」,社署內部充斥焦慮氛圍。

現時宏福苑「一戶一社工」的工作主要來自兩部份:災民的狀況、原本自身的工作。

Kitty說,曾有同事一日接到災民60個電話,亦有人負責喪親個案,「由他們去殮房認屍、然後出殯、路祭……甚至很多時候他們的喪禮、冬至那時候,都要放下自己家裡的聚會,去陪那些災民去處理。」

「其實都真的很累的,」Kitty無奈地說,「不知什麼時候才看到曙光?」她口中的曙光,指的是想政府給出確切的方案。

「災民最緊張的都是實在的事,」陳君也說,基本每次和災民見面,都會被問及未來安置和賠償運作的事,「但是政府一直都落實不了。」

她又提到,內部曾發出指引,面對災民發問時,不能回答「不知道」。BBC中文曾向社署查詢指引是否屬實,沒獲正面回覆。

政府曾經強調「一戶一社工」並非「單打獨鬥」:每名社工會有兩至三名公務員義工協助。但受訪社工均認為作用不大。

阿京說,公務員義工團隊中大多人仍有本職,「可能是醫生、護士、工程師、經濟師」,社工很難在上班時間找他們支援。「每一樣事情都有時限,又要每天報數,我們親身去做,會比找公務員團隊去幫忙快」。

Kitty還提到,支援也要看災民的意願,「我的災民其實他覺得已經很疲勞,不想有更多的人要去接觸。」

這種情況下,即使政府給予社工人力支援,但實際大部份工作仍然需由社工本人處理。問到能否向上司反映壓力問題。Kitty苦笑地說,「其實也有些難度,始終在大政策的影響下,我們就算有意見也未必會接納到。」

社署回覆BBC中文查詢表示,現時有為員工簡化相關工作津貼的申領程序、提供逾時工作補償等,並肯定同事的努力。

但丁惟彬認為,更重要的是給予同工精神支援,「越有使命感的社工就越辛苦。」

他希望社會和政府能肯定和信任前線社工的工作,「讓他們覺得有工作是有一個滿足感、有意義。」另一方面,上司也能看到前線的限制,更好地調配和管理工作,將社工從使命感中鬆綁。

目前,宏福苑災民已進入長期安置討論,前線社工慢慢恢復日常工作節奏。

BBC中文曾詢問社署有否訂立社工退場時間表,獲回覆鑑於事故影響深遠,「受災家庭亟需長期支援,服務仍須持續一段時間」。

阿京覺得當居民得到安置,政府也是時候討論一戶一社工角色的問題。他說,對前線社工而言,「基於一個使命感你會想跟災民一起走下,去支援他們」。但面對日益繁重的工作,「我們自己都不太承受到的時候,那麼當社工倒下,誰服務災民?」

社署署長杜永恒曾指,「一戶一社工」的安排是「無限期,如果有需要,我們一直都會支援他」。

大火至今接近三個月,在丁惟彬看來,這是一個「很短的時間」,社工未必適合退場。但他同意,可以適時檢討有沒有其他組織或機構接手跟進。

莫慶聯則指出,社工在早期傳遞政府訊息方面起了作用,但長久下去,當社工要負擔非專業和熟悉的工作,未必是「很健康的做法」。

「當那個安置已經有不同的選擇的時候,那個應該有不同的選擇(讓災民)自己去跟進,或者政府成立一些服務隊去跟進一些有需要的人。」莫慶聯說。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

19/02/2026 11:00AM

19/02/2026 11:00AM

19/02/2026 11:00AM